伝えたいのはイエスの復活

使徒13:16-43

パウロの第一次伝道旅行は、さほど広範囲へ向かっているわけではありませんでした。何をどう目指しているのか私には分かりませんが、アジアの内陸へと進み、ピシディア州のアンティオキアにて、安息日の会堂でメッセージを頼まれたのでした。この長い一幕を一度に読みます。パウロの説教が、たっぷりと掲載されているわけです。

ストーリーのためでもありますが、この内容が、教会の信仰のために必要であったわけです。いわば教義を示している、ということです。「イスラエルの人たち、ならびに神を畏れる方々」、つまり異邦人への呼びかけは、すべてのこの読者のためのものなのです。出エジプトから民の歴史は始まります。アブラハムからではありませんでした。

士師を経て、サウル王政、そしてダビデときます。ダビデの子孫たるイスラエルの民にとって、ダビデはあまりに偉大な王でした。そしてその子孫として、救い主イエスが誕生したというわけです。洗礼者ヨハネもこの歴史にとって、どうやら重要であるようです。後半3分の2は、このイエスがパウロの説教の中心になります。

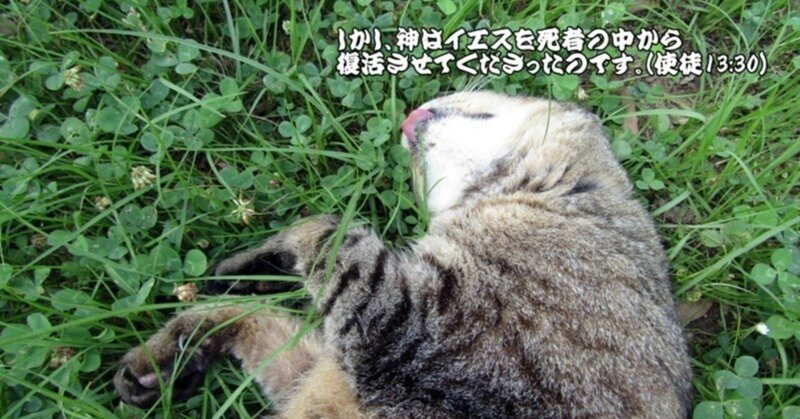

しかも、パウロのことですから、イエスの死に焦点が当てられることになります。指導者たちはイエスを死刑にしました。が残りの半分は、復活のイエスが語られています。旧約聖書の言葉が、イエスの復活で次々と実現してゆきます。詩編や預言者の書をも次々と引用して、イエスこそかねてから約束されていた救いを成し遂げた方だと告げました。

旧約聖書はお伽噺ではないのです。イエスにより実現された、生きた言葉であったのです。ダビデどころでなく、復活の主です。がんじがらめの律法では果たせなかった、信仰による解放がいまここにあります。エルサレムの律法主義への反抗からか、当地のユダヤ人が、パウロとバルナバを歓迎します。次週もぜひ同じことが聞きたいそうです。ですよね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?