外資コンサル流「議事録作成術」の極意:テクニック編

※記事自体は無料でご覧いただけます。本記事でご紹介する議事録フォーマットのダウンロード部分のみ有料設定しております。

前回は「心構え編」として、議事録作成が持つプロジェクトにおける付加価値や、本タスクを遂行する際に持つべき姿勢などをご紹介いたしました。

そこでは「どんなミーティングであろうと議事録を作成するんだ、という姿勢を持つべきである」と断言しましたが、そうは言っても、それほど大量の議事録を作成するには、最小効率で最大品質を確保できるスキルがなくては、1日中議事録作成に忙殺されることになってしまいます。

そこで今回は「テクニック編」と称し、議事録を迅速かつ高品質で作成するためのコツをご紹介いたします。

ジュニアが躓きがちな3つの壁

まず前提として、ジュニアコンサルが議事録作成において躓きがちな壁は、下記の3点です。

①タイピングが遅く議論に追いつけない

②前提知識がない故に議論を書き下せない

③議論を文字にはできるが構造化ができない/甘い

①はタイピングの練習を繰り返すしかありませんし、②は時間をかけてお勉強するしかありません。いずれも特効薬はなく、地道な努力をすることでしか乗り越えられない壁です。

ちなみに、タイピングの練習には下記のサイトがオススメです。初心者が「寿司打」のようなサイトでいきなりタイピングを打ち込みまくると、誤った指でキーを打ってしまう悪癖がつきます。下記サイトは、正しい指の配置で基礎的な50音を覚えることから徐々にブラインドタッチに慣れることができます。ぜひ試してみてください。

さて、話を戻しますが、①②は時間をかけて勉強するしかありませんが、最後の③はちょっとしたコツを覚えるだけで、劇的な改善が見込まれます(当然、覚えたコツを自身のスキルに落とし込む多大な努力は必要です)。コンサルタントにとって、①②はベーススキルとして身に付いていることが大前提なので、議事録は③の品質でもってのみ評価されます。議事録作成において最も重要なスキルが、コツさえ知っていれば、すぐに改善に取り組めるのです。

議事録作成における2つのコツ

さて、本題に入りましょう。高品質の議事録を素早く作成するために重要なコツは下記の2点となります。

①議事録の届け先を意識し、用途に応じて記載内容を調整する

②ピラミッド・ストラクチャーに基づいた構成にする

①議事録の届け先を意識し、用途に応じて記載内容を調整する

すべての議事録を100%の労力をかけて完璧に仕上げる必要は、全くもってありません。重要なのは、議事録がどのように使われるかを想像して、その用途に合わせて記載内容や作業負荷をカスタマイズしていくことです。

具体的にイメージするため、クライアントミーティングと社内ミーティングの2つのシーンを想定してみましょう。

A. クライアントミーティング

・会議内容:クライアント企業の複数部門長が参加するヒアリング

・参加者:クライアント企業からは営業部門長、マーケティング部門長、経営管理部門長、ITシステム部門長、および、それぞれの部門の担当者。コンサルティングファームからはパートナー、マネジャー、シニアコンサルタント、ジュニアコンサルタント(記)

・所用時間:1.5時間

対面のクライアントはITシステム部門長。「社内の業務管理システム刷新」プロジェクトをデリバリーしており、ユーザーである各部門の責任者に対して、要件のヒアリングをする会議を想定しています。

本ミーティングの目的は「各部門が業務システムに対して持つニーズとその背景を把握し、刷新後のシステムのあるべき姿を討議すること」です。プロジェクトとして、すべての会議の議事録はクライアントへ納品することになっています。

このケースの場合、本会議の議事録が抑えるべきは「各部門において、誰が、どのような理由から、どのような要件を欲しているか」です。また、納品物であるため、「クライアントの誰が読んでも容易に内容を理解でき、かつ、同じ認識を持つことができる」ことも必須です。

つまり、クライアントの誰が・どのような文脈で・どのような発言をしたのか、発言者・議論の流れ・発言内容を事細かに描写する必要があります。本議事録の記述が、刷新後のシステムが持つ要件の定義に直結するためです。また、納品物としてクライアント側でも参照する議事録であるため、コンサルティングファーム側の出席メンバーの誰が・どの発言に対して・どのような発言をしたのかも明記する必要があります。加えて、納品物であるため、読みやすさには気を配り、読者間で認識の違いが生まれないような文言・文脈で記録する必要があります。そのためには、議事録の「構造化」が極めて重要な作業となります。

上記の要件を満たす議事録の作成は、作業負荷の高いタスクになるでしょう。必ず会議を録音しておき、会議中に理解できなかった部分を聞き返してまで正確に書きましょう。特に、クライアントの発言については、そのニュアンスを正確に書き下し、自分の言葉で勝手に要約しないことが重要です。

一言で言えば、本ケースでは、速報性よりも正確性を追い求めた議事録を作成することが求められます。コンサルティング業界では「会議時間と同じ時間で議事録を書くこと」が目安と言われることが多いですが (つまり、1時間の会議であれば1時間以内に議事録を作成すること)、個人的には、この目安を意識しすぎて品質が落ちるよりも、2倍3倍の時間をかけてでも、録音をしっかり聴き直し曖昧な点が一切残っていない議事録の方が信頼できます。重要な議事録であれば、1時間の会議に3時間かけても、恥じる必要は全くありません。

ちなみに、コンサルが作成した資料を自らプレゼンする場面は、議事録にまとめる必要はありません。当該資料をクライアントに展開していれば、それを参照すれば誰もが分かるからです。不必要な作業に力を注ぐのではなく、そのプレゼンによって発生した議論やクライアントからの発言を漏らさないことの方が重要です。

B. 社内ミーティング

・会議内容:2日後に迫るクライアントミーティングに向けた討議資料のレビュー

・参加者:マネジャー、シニアコンサルタント、ジュニアコンサルタント(記)

・所用時間:1時間

本ミーティングの目的は、「直近に迫るクライアントとのミーティングで使用する資料について、マネジャーからブラッシュアップの意見をもらうこと」です。メモの届け先は、当該資料に対して実行責任を負っているシニアコンサルタント。シニアコンサルタントも、当然会議中にメモは取ってはいますが、マネジャーとの討議に集中しているため、そのディスカッションを客観的に補足したメモがあると心強いと考えています。

このケースの場合、本会議の議事録が抑えるべきは「マネジャーが、資料のどの部分に対して、どのような助言を、どのような背景・意図をもって言っていたのか」。ステークホルダーも少なく、極めてシンプルです。

つまり、「A. クライアントミーティング」において必須であった要件の多くが、この場合には必要ありません。マネジャーかシニアコンサルタント2人の討議内容をまとめるものであるため、特別なことがない限り発言者の明記不要です。また、マネジャーのフィードバックが討議資料に落とし込めれば目的達成なので、時間をかけて構造化する必要もなく、べた書き (※構造化されていない箇条書き) のメモで十分です。むしろ優先すべきは、綺麗な議事録作成に時間をかけることではなく、その時間を使って討議資料をさらにブラッシュアップすることです。

一言で言えば、本ケースでは、正確性よりも速報性を追い求めた議事録を作成することが求められます。シニアコンサルタントはミーティング終了直後から資料の修正に取りかかるため、そこに間に合わない議事録は何の意味も持ちません。作成時間の目安としては、ミーティング中に討議を聞きながら作成・最低限の誤字脱字等の体裁は整えておき、ミーティング終了直後にマネジャーとシニアコンサルタントに展開するというスピード感です。

このように、意図に合わない議事録を作成して余分な時間を浪費しないためにも、目的や届け先をイメージし、正確性と速報性のどちらに寄るのかを判断した上で、その趣旨に合った議事録を作成することが1つ目のコツです。

②ピラミッド・ストラクチャーに基づいた構成にする

2つ目のコツは、以前「外資コンサルがいつも頭の片隅に置いているたったひとつのもの」という記事にてご紹介したピラミッド・ストラクチャーを、議事録作成においても取り入れることです。「議事録の構造化」とは、すなわち、「ピラミッド・ストラクチャーで会議を再現すること」と同義です。

ピラミッド・ストラクチャーの基本は、頂点が結論で、下層に降りるほど詳細にブレイクダウンしていく、というものです。つまり、議事録作成において、会議で討議された議題ごとに、「議論により到達した結論→その結論が導き出された討議の文脈・根拠、または、その結論の補足」という順序で記載するということです。これが2つ目のコツです。

上記のコツを意識することが重要ではありつつ、意識せよと言われただけでは、ご自身のスキルには落とし込まれません。重要なのは、強制的にピラミッド・ストラクチャーに基づき議事録を作成できるフォーマットを作成してしまうことです。実用的なテクニカルな方法を以下にご紹介いたします。

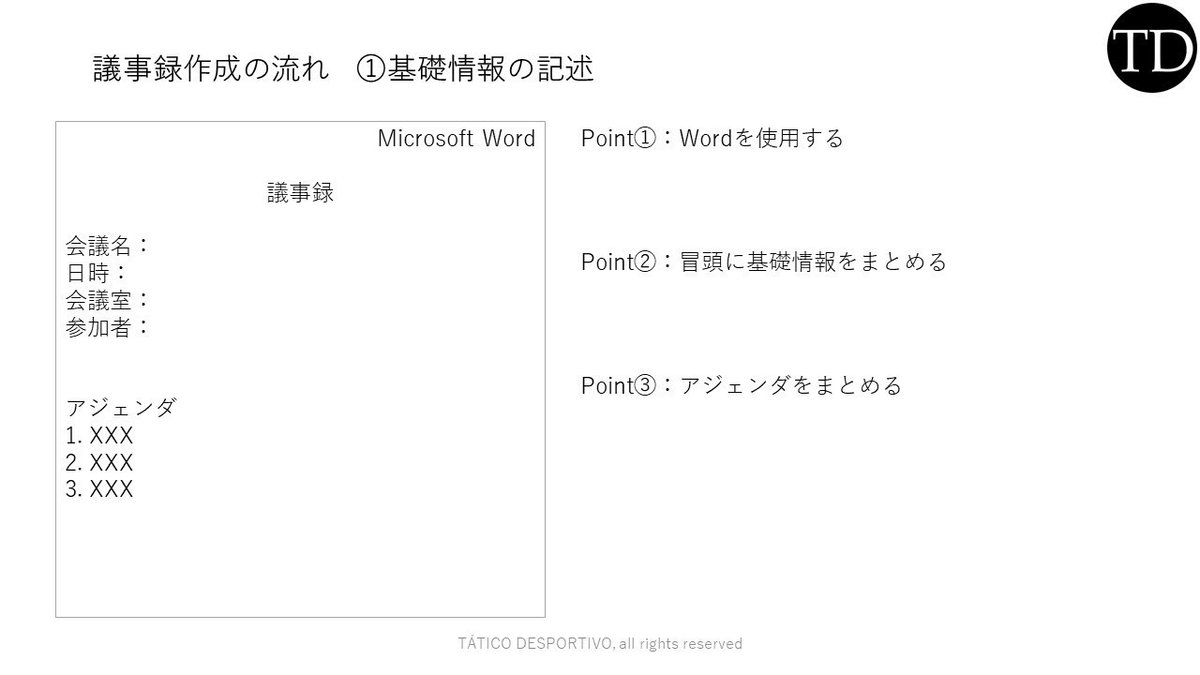

まず、議事録はWordで作成してください。長文の箇条書きがしやすいためです。

次に、会議の基礎情報をまとめます。会議名、日時、会場、参加者が記載されていれば最低限OKです。当然、アジェンダも明記しておきましょう。

いよいよ本文です。本文にまず記載すべきは「決定事項」と「ToDo」の2点です。会議で決まった結論と各担当者に実施義務があるアクションを各ステークホルダーが把握することが、議事録の最重要な役割であるため、議事録の冒頭に記載します。Wordの冒頭に枠だけ用意しておき、会議をすべてまとめ終わったら、それらを要約するイメージで決定事項とToDoに落とし込んでいきます。

最後に、討議内容をすべて書き下します。作成のコツとして、下記の手順に従います。

・箇条書きの■を設定せずに、議題を書きます。

(後述しますが、段落の深さを増やしすぎないためです)

・Enterで行を変え、箇条書きの行頭(■)を「Alt→H→U」のショートカットで設定し、適当な文字を入れておきます。「あ」でも何でも良いです。(適当な文字を入れるのは、箇条書きの行頭を保持するためです。文字がないと改行の際に箇条書きの行頭が消えてしまいます)

・Enterで再度行を変え、「Shift+Alt→キーボード右下の⇨キー」で行頭を1段下げます。この段落に、会議で出た発言とその発言者を記録します。必要であれば、行頭をさらに1段下げ、討議を構造化していきます。

・各議題において議論が結論に至ったら、先ほど「あ」と打ち込んであった段落に戻り、結論を記録します。

・次の議題に移る際には、上記の「議題→結論→議論・補足」の段落設定を適当な文字でコピーしておき、フォーマットを量産しておくと良いです。

最重要箇所は、「議論の流れを1つ深い段落で記載しておき、結論を最後にその上位段落にまとめる」という作業の流れです。この手順で議事録を作成すると、1段落目に結論が記載・その下層段落に討議の流れや補足が記録され、強制的にピラミッド・ストラクチャーで記載する、つまり、「構造化」することができます。

見る側にとっても、本形式で記録された議事録は読みやすく、決定事項とToDo、討議内容は1段落目の■の行だけ読めば、短時間で会議の概略を把握できるため、多忙なクライアント役員やコンサルティングファームのパートナーの方々にとっては、付加価値の高い議事録になります。

なお、箇条書きの段落については、4段目以下はなるべく使用しないことをオススメします。段落の深さを出しすぎると、Wordの機能上、非常に視認性の悪い議事録となってしまいます。

当然、各議題内での適切な構造化や、結論・議論の流れのまとめ方には、書き手の「構造化力」が如実に表れるため、パートナーにもクライアント役員にも誰もに認められる議事録を作成できるようになるまでには、場数をひたすらこなして練習していくしかありません。ただ、上記のフォーマットに基づき議事録を作成すれば、最低限の構造化は担保されますし、議事録を簡単に量産していけます。

ちなみに、「B. 社内ミーティング」のケースのようなシンプルなメモであれば、丁寧な構造化は不要なので、必ずしもWordを使用する必要はありません。討議資料をPowerPointで作成しているのであれば、修正が必要なページに「Alt→N→SH」で適当なオブジェクトを作成し、そこにメモを直接書き込むという手法はコンサルティングファームでよく使われます。(PowerPointでも、Wordと同様の箇条書き設定は可能です)

以上、明日から使える議事録作成のテクニックをご紹介しました。議事録作成は、コンサル以外の事業会社でも必ず必要とされるスキルです。ぜひ事業会社で勤める方も、ご紹介したようなコンサル流ピラミッド・ストラクチャーに基づく議事録作成にチャレンジしてみてください。

なお、ピラミッド・ストラクチャーに基づく議事録が簡単に作成できるWordフォーマットを作成しました。トライアルとして有料設定にいたしましたが、もし本記事をご覧になりご興味を持っていただいた方は、ぜひ本記事最下部よりご購入いただけるとありがたいです。

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?