剣道具の変化と剣道の変化〜竹屋流の甲手と現代の甲手〜其の3

あくまで竹屋流剣道具師の立場からみた個人的考察です。

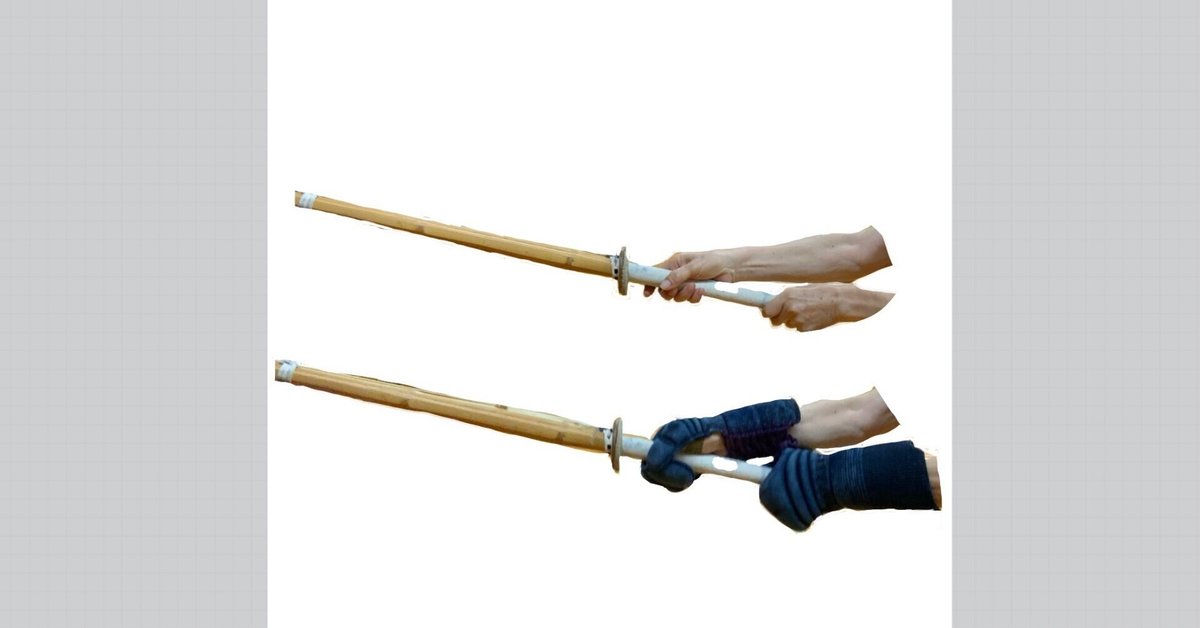

フィンガーグリップ型がもたらしたもの

1番わかりやすいのは「手首の可動域が広い」と思われている事だと思います。

他にも

指先で操作しやすい

上から握れる

手首が柔らかく使える

といわれています。

上記のような特性により竹刀剣道における打突技術(有効打突をとる方法)が格段に進化したといわれています。

しかし

本当に打突技術(有効打突をとる方法)は進化したのか?

有効打突(いわゆる『一本』となる打突)は

充実した気勢、適正な姿勢をもって、竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、残心のあるものをいう

と定義されています。

個人的にはその中でも剣道の研究及び剣道具製作をする上で最優先しなければいけないのは

「刃筋正しく」だと考えています。

しかし、

上から握り、指先で細かい操作ができ、左右に振りやすいフィンガーグリップ型での打突方法は

・刃筋を固定するのが難しく平打ち(横打ち)になりやすい

・平打ち(横打ち)で打ちやすい

という特徴があり、よく観察してみるとほとんどが刃筋の通ってない打突技術にみえ、最優先するべき「刃筋正しく」を実践していないまたは実践しようとしていないように思います。

個人的意見ですが、最優先するべき「刃筋正しく」を実践していないまたは実践しようとしていない打突技術の是非またそれを技術の進化ととらえるかは剣道界をあげて議論が必要であると思います。

またそれを可能にする剣道具も進化として良いのか甚だ疑問に思っています。

有効打突には上記のような定義がありながら、時代の経過と共に剣道の根本であるはずの「刃筋正しく」(刀法)を捨て、剣術(刀法)剣道から大きく変化をしてきたように感じます。

そして剣道具がその変化を助長していることに非常に複雑な想いを抱いています。

次回、剣道具師からみた

・なぜ「刃筋正しく」を最重視するのか?

・刃筋を捨てたことによる剣道の変化(脱力できない剣道家達)についての考察

を書きたいと考えています。