代襲相続とは?代襲相続人の範囲や注意点をわかりやすく解説

相続人が死亡するなど、本来遺産を相続するはずだった人が相続できないという場合に、その子供が相続人に代わって遺産を相続するケースがあります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。

代襲相続が発生すると、ケースによっては法定相続人の数が増えたり遠方に住んでいる方などが相続人になったりと、相続手続きや相続人間の話し合いが複雑になってしまう可能性があります。

この記事が代襲相続を正しく理解し、トラブルのないスムーズな相続手続きを目指すためのお役に立てれば幸いです。

今回は、代襲相続となる範囲やその相続分、注意するべきケースなどについてわかりやすく解説していきます。

◇無料で相続税のシミュレーションができる!相続税申告システムTASKIはこちら➡️ https://taski.co.jp

◇運営会社サイト"TASKIで相続税申告"はこちら➡️ https://blog.taski.co.jp

1. 代襲相続とは?

代襲相続とは、本来相続人となるはずであった人が死亡等の理由で相続できない場合に、その子などが代わりに相続する制度のことです。(被相続人の父母がすでに死亡している場合に、被相続人の祖父母が相続することがありますが、こちらは代襲相続とは区別されています。)

また、代襲相続が発生する理由は相続人の死亡だけでなく、「廃除」「欠格」によって相続権を失った場合にも起こります。ただし、法定相続人が「相続放棄」をしていた場合は代襲相続できないため注意してください。

2. 法定相続人の相続順位と相続割合

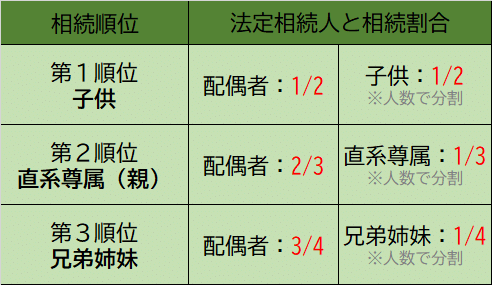

代襲相続の範囲を解説していく前に、まずは法定相続人の相続順位とその相続割合を確認しておきましょう。

法定相続人になる人の範囲と順位は民法に定められています。相続順位と相続割合は以下のとおりです。

表からわかるように、配偶者は常に相続人となり、その他の法定相続人は子供→直系尊属(親)→兄弟姉妹という順序で定められています。

3. 代襲相続の範囲と相続割合

それでは、今回のテーマである代襲相続について見ていきましょう。代襲相続人となれる範囲は次のとおりです。

第1順位の直系卑属「子供や孫」

第3順位の傍系卑属「甥や姪」

ちなみに、代襲相続は次の世代の人が行うと定められているため、第2順位(被相続人の父母、祖父母)では代襲相続は起こりません。

では、それぞれのケースを見ていきましょう。

3-1. 死亡した相続人の直系卑属(子・孫)の場合

被相続人の子供(実子)が死亡等の理由によって遺産を相続できない場合、代襲相続人は「被相続人の孫」になります。

そして、代襲相続人の相続分はもともと相続人だった「被代襲者」の相続分と同じです。

例えば上記のイラストの関係図であった場合、被相続人の「配偶者」と「子2人」と代襲相続人の「孫1人」の計4人が相続することになります。このときの相続割合は、「配偶者1/2」「子と孫は1/6ずつ(1/2÷3)」です。

なお、被相続人の養子は実子と同様に相続人となりますが、養子の子が代襲相続人となるかは、生まれた時期によって異なります。

「養子縁組の後に生まれた養子の子」は直系卑属となりますので代襲相続人となりますが、「養子縁組の前に生まれた養子の子」は被相続人からみて直系の親族とは認められないため、代襲相続人となることができません。

3-2. 死亡した兄弟姉妹の子(甥・姪)の場合

被相続人に子供がおらず、既に両親も亡くなっていて、被相続人の兄弟姉妹が死亡等の理由によって遺産を相続できない場合、代襲相続人は「被相続人の甥姪」になります。

例えば上記のイラストの関係図であった場合、被相続人の「兄弟姉妹1人」と代襲相続人の「甥姪1人」の計2人が相続することになります。このときの相続割合は、兄弟姉妹、甥姪ともに1/2です。

なお、代襲相続人となるのは被相続人の甥・姪までであるので、もし代襲相続人となるはずであった甥姪が既に亡くなっていても、その方は代襲相続人とはなりませんので注意してください。

4. 代襲相続における4つの注意点!

(1)相続放棄では代襲相続にならない

前述のとおり、相続放棄した人は相続人でなかったとみなされるので、代襲相続も起こりません。

民法上、代襲相続の発生原因は「死亡」「相続欠格」「廃除」で相続権を失ったときの3つに限定されています。

次の世代に相続権が引き継がれると考えて相続放棄をしてしまっても、原則取り消すことはできないので注意しましょう。

(2)代襲相続人に遺留分はある?

遺留分とは、相続人に認められている最低限の相続財産を取得する権利です。

相続人が直系卑属の場合は相続分の1/2が遺留分として認められています。(相続人が兄弟姉妹の場合はもともと遺留分が認められていません)

前述したように、代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分と同じですが、遺留分はどうなのでしょうか?

実は、代襲相続の場合も代襲相続人が遺留分も引き継ぐことになります。

ただし、代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続分を均等に分けることになります。

(3)法定相続人の数が変わることがある!

相続税の基礎控除額は、【3,000万円+法定相続人の数×600万円】で計算できます。

代襲相続人がいる遺産相続の場合は、代襲相続人の数も法定相続人の数に含めて計算します。ただし、亡くなっている被代襲者は含まれません。そのため、代襲相続によって法定相続人の数が増える可能性があるということです。

法定相続人が増えるということは、相続税額の基礎控除額が増えるというメリットがある反面、交流がないとしても代襲相続人を含めて遺産分割協議を行う必要があるため、相続手続きが複雑になることも考えられます。

(4)被相続人の子ども・孫がともに死亡しているケース(再代襲)

被相続人の子供・孫がすでに亡くなっている場合は、被相続人のひ孫が代襲相続人になることが可能です。これを「再代襲相続」といいます。

この再代襲相続は被相続人の子の制限がなく、ひ孫以降の玄孫、来孫…と何代でも成立します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。近年特に人口の高齢化によって、親より先に子供が亡くなることが珍しくなくなってきているため、代襲相続が起こる可能性は高まっているといえるでしょう。

代襲相続の注意点をきちんとふまえたうえで、様々な可能性を考えて親や祖父母が元気なうちに話し合いをしておくことをおすすめします。