書評『さみしい夜にはペンを持て』・書くセルフコーチング

吾輩はよく、新宿紀伊国屋の3階に行く

話題書が沢山あり、ビジネス書が積まれ

心理学、経理の本も、法律の本も、社会学の本もあって

仕事上必要な本はだいたいこの階にそろっている

ニッチなところでいけば、

スピリチュアルや悪魔の本があり

悪魔の本ってなんやねん…と手に取っては

日本語のはずなのに理解できずにそっと閉じたりして

いつも紀伊国屋新宿の3階は楽しい

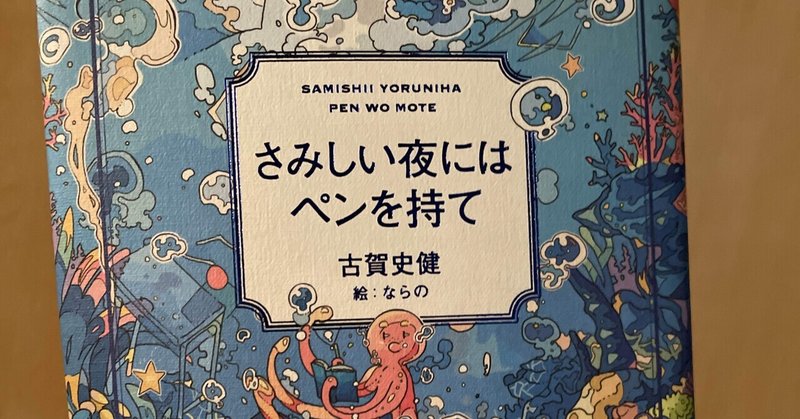

表紙でジャケ買い

いつものように3階に行って

紀伊国屋が推しているのであろう山積みコーナーの一角にその本はあった

購入したのは吾輩ではなく

吾輩の家族(職業:デザイナー)が

表紙のデザインに惹かれて手に取り、

中身をパラっと読んで買った

吾輩の家族は夜になると

吾輩が購入したブックライトを点けて本を読んでいる

前は本を読む習慣なんてなかったのだけれども

吾輩が読んでる本の内容を話すという日々を2年くらい続けていたら

なにか感化されたのか本を読むようになった

毎日夜の数十分、家族は本を読む

そして、吾輩とは違う感性で何かを掴んでいる

『さみしい夜にはペンを持て』の3章まで読んだところで

家族は、この本の面白さを吾輩に語ってきた

ふむ、面白そうだ

本の中に引き込まれる

吾輩も読んでみると、大興奮の面白さだった

序盤から面白さが波の渦のように襲ってきて

こんなに物語に巻き込まれる感じはいったいなんだろう

トーベヤンソンの『小さなトロールと大きな洪水』の

意味がよくわからないファンタジーに飲み込まれた時や

クリエイターの頭の中をのぞいた時のような興奮に包まれた

『映像研には手を出すな』を見たときにようだった

あ、これがブックワンダーなのか?

『ページズ書店の仲間たち』では

主人公たちは本の世界に入れて、そこをリアルに体験できるという能力を持ってる

もちろん、現実の人間たちにそんな能力はないし

ファンタジー小説の設定の話である

でも、『さみしい夜にはペンを持て』も

本の中の世界がリアルに感じられた

それはなんだろう

吾輩は小説を読むのが苦手だ

『さみしい夜にはペンを持て』も物語なので

苦手なジャンルなはずなのに

すべてが映像になってよくその姿が見えるのだ

きっと、挿絵のおかげなんだろう

でも挿絵が本文を食うことをしない

すべてが絶妙に配置されていて

あくまでも、主体は本文なのである

心理学の話を違和感なく溶け込ませる物語

吾輩やよく心理学の本を読む

別に、誰かの心理を操りたいわけではなく

なぜ、吾輩が何を考えてその仕組みは何故なのか

自己を知りたいので読んでいるのだけれど

心理学の本は、サポートする側の本になればなるほど

専門用語的な説明が多く、

専門を出てるわけではない人間にはやや難しい

では平易な本ならそれでいいのかと言えば

平易すぎて本質が伝わらないような要約になってしまう場合も多い

(それはそれで入門本としては意味がある)

あるいは、ガチガチのエビデンスを元に

とてもロジカルに説明しているビジネス本も多数存在する

その切り口も納得ができのでその本も好きだ

『さみしい夜にはペンを持て』は

今までどれも見たことないような切り口だった

物語調であることだけならば珍しくはないかもしれないが

でも、とにかくハードルも押しつけも何も感じさせない

見事な解説がそこにはあった

唯一無二

偶然にも吾輩が仕事上で悩み

一歩一歩答えを見つけていく過程と

ほぼ同じことが

『さみしい夜にはペンを持て』には書いてあった

苦しい時期が続き、

自分の中に答えが出ず

時々、様々な人と話してヒントをもらって

どんどんと答えが繋がっていく過程が非常に楽しかった

人にはいつも大切なヒントをもらっている

本を薦めてもらったり

〇〇ってやり方があるらしいよ

その人が人生経験の中で得た答えを聞いて

なるほど、そのような答えの得かたもあるのかと

目から鱗になることばかりだ

やどかりのおじさん

時々、世界は誰も助けてくれないんじゃないかと思う時がある

誰にも共感されない悲しみを抱えて暗闇に落ちていくけど

『さみしい夜にはペンを持て』の中に出てくる

やどかりのおじさんのように

吾輩の課題そのものには介入できないけれど

対話の中で解決の糸口にたどり着く過程に

情報交換をしてくれる人は沢山いるじゃないかと思い出すのだ

なんて幸福なことだろうか

閉じた暗闇の中に希望の光が見える

知識の中に飛び込んでいくことの楽しさを分かちあえるし

「あなただけの答えを見つけて」

と言われたその肯定がとても嬉しい

時々、誰かに言われる

考えすぎだとか

仕事にやりがいを持つことを小馬鹿にされたり

受け流すのが大人だと言われることに

ずっと抵抗を覚えてきたけれど

吾輩はただ

「考えて答えをだそうとしている」

そのことは悪いことか?

そうじゃない、ただ人間だから

その脳を使って思考しているだけじゃないか

その先の答えがほしいだけだ

そのことは悪いことじゃない

そうやって改めて本に肯定されたと思う

ただ自分のことを知りたかっただけ

本の中でヤドカリのおじさんが言っていた

「ただ自分のことを知りたかっただけ」

そうだ、吾輩はただ自分のことを知りたかっただけ

だから本を読んで知識を吸収してる

なぜ、どうして

最後は答えは自分の中にしかない

なぜ、どうして

書くことがセルフコーチング

吾輩は前々からビジネス界隈にあるコーチング手法にはかなり疑問を持っており

もうそれは超えてはいけない

バウンダリーを超える手法だと思っており

素人が気軽に行うものではないし、

吾輩の基準では

公認心理師の資格がない人はコーチング業をやらないでほしい。マジで。

許可していないバウンダリーを超えてコーチングしてくるのはシンプルに暴力です

グルーミングとも言えよう

でも、書くことを通じて

自分の中のなぜ、どうしてに近づれば

ある程度まではコーチなしで

セルフコーチングできる

うちなる答えは他者との会話のなかでなく

深く自分に物語に潜った先にある

メタ認知を鍛えるということ

昨今、マインドフルネスについて書かれていないビジネス本を見つける方が難しい

だけど、マインドフルネスは体得するまでが難しく習慣化させるところで挫折してしまう

マインドフルネスの前に

習慣化するにはのところを学ぶ必要があるが

習慣化についてしっくりくる説明をしきるのも難しい

『さみしい夜にはペンを持て』は

その習慣化のコツも、メタ認知のコツも

押し付けることもなく

そしてあの高く感じるハードルをとても下げてきてくれた

書くことで世界は変わるのか

日記を書けば世界は変わるのか

特に目に見える日常は

変わらないかもしれない

自分の見えてる世界は

常にバイアスがかかる

レンズを通して見るとも言う

そもそも目に映るものは

一人一人違うバーチャルだという話もある

起きた事象そのものは同じでも

その見方を変えれば物語は変わる

『七つの習慣』ならば

パラダイムシフトと表現するかもしれない

多角的な視点を持てれば

閉ざされた暗い世界の見え方が変わる

それは自己との対話の中にある

他者との会話もヒントになるけれど

最終的な答えは常に自分の中にしかないから

書くことで答えを探す

嫌われる勇気

著者は大ヒット本『嫌われる勇気』の古賀さんだが正直、かなり難しかったので

嫌われる勇気は解釈ができなかった

その後、もう一人の著者

岸見先生の

『アドラー心理学入門』

『今を生きる思想 エーリッヒ・フロム 孤独を恐れず自由に生きる 』

『ほめるのをやめよう リーダーシップの誤解』などを読むと、

(岸見先生の中ではあるが)アドラーの言わんとしてることは理解したように思う

古賀さんの、柔らかく優しいこの物語は

一体なんだろう

(題材が違うのでそれはそうなのだが)

嫌われる勇気の時とは印象がガラリと違う

今夜このペンで。

吾輩にはずっと

許せない出来事が纏わりついて

怒りが頭を擡げていつも動けない

今、その怒りの対象の人と

会話できたとしても

きっと意味は無い

その会話は簡単な言葉で片付けようとしてる

世の中の多くの人は自分と対話しない

だから他人とも対話しない

それでも吾輩は自分の中に答えを持つ

言葉を持つ

「あなたは受け流せないんだね

それは私も同じだから分かるよ

そんなあなたのことが好きだよ」

そう言ってくれる人に囲まれてることの

幸福を、この本は再び蘇せてくれた

吾輩は吾輩のままで

吾輩にしかならない

自分への承認を、今夜このペンで。

参考書籍一覧

さみしい夜にはペンを持て

小さなトロールと大きな洪水

映像研には手を出すな!

ページズ書店の仲間たち1 ティリー・ページズと魔法の図書館 (ページズ書店の仲間たち 1)

完訳 7つの習慣 人格主義の回復

嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え

アドラー心理学入門―よりよい人間関係のために

今を生きる思想 エーリッヒ・フロム 孤独を恐れず自由に生きる

ほめるのをやめよう リーダーシップの誤解

関連note

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?