ふしぎな「易」のはなし④

こんばんは!

気温が下がってきて、だいぶ過ごしやすくなりましたね😊

今回もまた「易」のはなしです。

前回は「易」の成り立ちを紹介しました。

今回は

「易経」が儒教経典の中で特別扱いされている理由についてです。

前回も紹介しましたが、「論語」や「孟子」といった名書を差し置いて、「易経」は儒教の筆頭経典としてあげられ特別な扱いを受けています。

そして伏義、文王、孔子という歴史上のレジェンド級人物3名が作者であるというストーリーまで作られてます。(でも史実ではない)

なぜか?

それは「易経」は他の経典と書いてあることが明らかに違うから

なんですが、それはどういうことか?

順に紐解いていきます。

儒教経典は現代のビジネス書

儒教の経典として有名な「論語」や「大学」「孟子」に書いてあることって、ものすご~く乱暴に一言で言えば「処世術」なんです。

「処世術」っていうと、なんか「上手く立ち回る方法」みたいなイメージもありますが、そんなサラリーマン的な処世術ではなく、「この世界を我々はどのように生きるべきなのか?」というテーマに真正面から取り組むという意味での処世術です。文字通り「この世の処し方」。

・人はどう生きるべきか?

・リーダーはどう社会を作るべきか?

・組織を作るとはどういうことか?

こうしてみると「リアル」ですよね。テーマが。なんなら普通に現代のビジネス書にも出てくるテーマです。超実践的というか。

(実際、儒教の古典は現代社会でもバリバリに使えるものばかりですが)

それもそのはず。

だって儒教は基本的に「現世」に対する教えを説いたものですから。

基本的っていうか「現世オンリー」です。儒教のカバー範囲は。

とにかく

「我々はこの現世をどう生きるべきか?」

を説きます。説きまくります。なので

前前前世どころか、「一つ前の世」すらも儒教にはありません。

そもそも儒教(儒家思想)は「漫画 キングダム」の舞台となっている春秋戦国時代、つまり世の中が超荒れ狂った時代に生まれた思想なので、リアルに効く内容を志向しがちなのは無理もない話なんですが。

生まれた時から戦乱の中にあり、いつ隣国が攻めて来るかもしれないのに「前世の業」とか「来世の功徳」とか考えてる場合じゃないんだと思います。

世界三大聖人の一人で「儒教の始祖」であらせられる孔子先生は、弟子から「先生、死とはどういうものですか?」と聞かれてこう答えてます。

「未知生、焉知死」(未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らん)

意訳:「まだ生のこともよく分かってないのに、死のことなんて分かるわけなくない?」

いやまぁ…おっしゃる通りなんですが。

当の孔子先生ですらこんな感じです😅

一方、同じ中国で広まった「仏教」や「道教(老荘)」はどうだったか。

どちらもしっかり「現世」以外もカバーしてます!

例えば仏教は「前世~現世~来世」の三世代をカバーしてますし、道教(老荘)も「生と死」の問題に真っ向から向き合っています。

「易経」は廃れた儒教の人気挽回策だった

それでも、戦国時代はいいんです。現世オンリーでも。

いつ死ぬか分からないほど社会が混乱して疲弊した状態が500年続いてたんですから。「まずは社会に秩序を取り戻そうぜ!」ということを第一に考えれたら、現世特化型の儒教でも十分に信仰を集められたわけです。

でも、やがて戦乱の時代が終わり平和な世の中になると、あまりに現実の問題に特化しすぎた儒教だと物足りなくなるんですね。贅沢な悩みですが。

儒教が説く「現実世界のせせこましい人間関係の処し方」や「堅苦しいリーダーシップ論」なんかよりも、仏教が説く六道輪廻の壮大な世界観や阿弥陀仏がおわす極楽浄土の世界観、老荘思想が説く大自然と一体となった無我の境地の方が、よほど深遠で思弁的な哲学として、平和な時代の知識人には映るわけです。

実際、中国が安定していた唐~宋の時代は、仏教がめっちゃ流行した一方で儒教はかなり衰退します。

そこで、儒教の人気を取り戻すテコ入れ策として使われたのが「易経」でした。

そして「易経推しタスク」の中心人物が コノ人👇

朱熹 1130-1200

・・・いや、誰?😕

と思う人がほとんどだと思いますが笑

「朱熹」よりは「朱子」という呼び名の方が有名かもしれませんね。

「朱子学」の朱子さんです。本名は「朱熹(しゅき)」。

朱子は、平和な世の中になって以来、すっかり形式的・儀礼的に陥って信仰を失ってしまった儒教の立て直しを図りました。

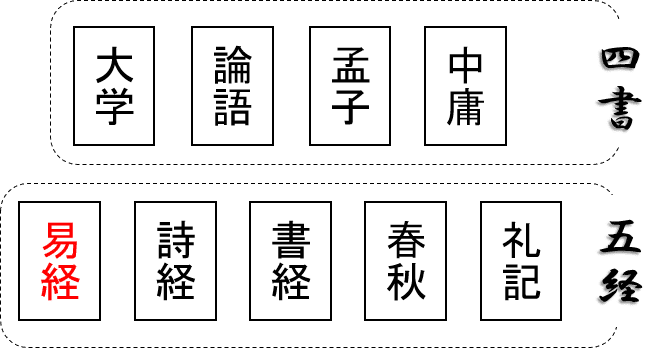

いわゆる「四書五経」という構成で儒教の古典を整理し、これらを経典としてまとめあげたのも実は朱子の功績です。朱子が登場するまで、論語や孟子や易経が「四書五経」という形で経典セットにはなってなかったんですね。

そんな儒教人気復興活動の一環で、儒教にも仏教や老荘に負けない、深遠で思弁的な哲学があるんだぞ!ということで「易経」が利用されました。

要は、中国国内における「人生を豊かにする思想哲学」のシェア争いに負けそうになった儒教の最後の切り札が「易経」だったわけですね。

では朱子による「易経」推しが始まる前の「易経」はどんなポジションだったのか?

それは

「ただの占いの本」

でした。

もうそれ以上でもそれ以下でもない。哲学的とか思弁的とか関係ない。

マジで「ただの占いの本」という位置づけだったようです。

イメージ的にはこんな感じ👆

これは、中華統一を果たした秦の始皇帝によって行われた儒教に対する思想弾圧「焚書坑儒」の際、易経だけが「焚書の対象外」だったという史実からも明らかです。

きっとこんなやり取りがあったに違いありません。

始皇帝「フハハハ!儒教の書物は全て焼き尽くしてしまえ!😈」

部下「陛下、この本(易経)はどうしますか!?なんかヘンな記号が書いてありますが…これ儒教の書物ですかね?🙄 」

始皇帝「なんだ、ただの占いの本だな。これは放っといてもエエやろ😏」

いや知らんけども😅

まとめ

このように、それまであまり表舞台に立つことのなかった「易経」ですが、朱子の儒教復興活動に伴う「易経推し」によって、「儒教にも仏教や老荘と同じくらい深遠な宇宙論的哲学がちゃんとあるんだぜ!」ということが知れ渡るようになりました。

そもそも、朱子に取り上げられるまで易経が廃れず残れたのは、他の経典のように「現世の処世術」が書いてない(ように見える)おかげで始皇帝の焚書を免れ、また占いの本としての実益があったので、細々と一定の人達に受け継がれていたおかげといえます。

なお、朱子が整理した以降は「儒教」というよりは儒教に朱子独自の理論を取り入れて学問として体系化した「朱子学」という形で儒教は広がっていきます。朱子学は中国の国家公務員登用試験である「科挙」にも採用されるなど中国の公式な学問になり、やがて日本にも伝わります。江戸幕府を開いた徳川家康の政治ブレーンが朱子学者だったこともあり、江戸時代の政治的バックボーンには常に朱子学がありました。

(さらにその後、中国で”アンチ朱子学”として誕生した陽明学が、やがて幕末日本の志士たちの原動力へ…)

江戸時代における朱子学と武士道の関係とか、朱子学と陽明学の関係とか、陽明学がどのように維新の志士に影響を与えたか、といったあたりも面白いとこなので、機会があれば書いてみたいと思います。

おまけ

よく宗教や哲学の世界で「形而上」という言葉が使われますが、実はこの言葉の出典は「易経」です。

朱子が「易経推し」をする中で、自らの理論(理気説)を説明するために、易経に登場する形而上/形而下という語を引用して広まりました。

[形而下]・・・ 物理的・物質的なもの。

[形而上]・・・形をもたず、物理世界を通して認識できないもの。

おしまい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?