駅伝、峐下選手の悲運? 否、幸運?

ちゃんと漢字で表記しろよ! NHK

元日のニューイヤー駅伝。前評判で優勝候補筆頭だった富士通が大コケして、なんと10位以内にも入れず12位。黒崎播磨より下という結果に。

1位 ホンダ 4:51:04

2位 スバル 4:52:09

3位 旭化成 4:52:47

4位 三菱重工 4:52:49

5位 トヨタ自動車 4:54:08

6位 黒崎播磨 4:54:50

7位 SGホールディングス 4:54:52

8位 トヨタ自動車九州 4:54:53

9位 GMOインターネットグループ 4:54:58

10位 日立物流 4:55:05

その富士通は、成績がひどかっただけでなく、なんと、前年優勝して渡された優勝旗を紛失し、今年は優勝旗なしの表彰式にしてしまうという大失態。

「フロアの移動を行った際に廃棄物の処分を行っていて、この過程で優勝旗を紛失した」というのだから、今頃、ゴミ処理場で他のゴミとまみれているのかもしれない。ポールと旗の部分を切り離して保管していたなら、すでに焼却処分されている可能性も大きい。あれまあ。

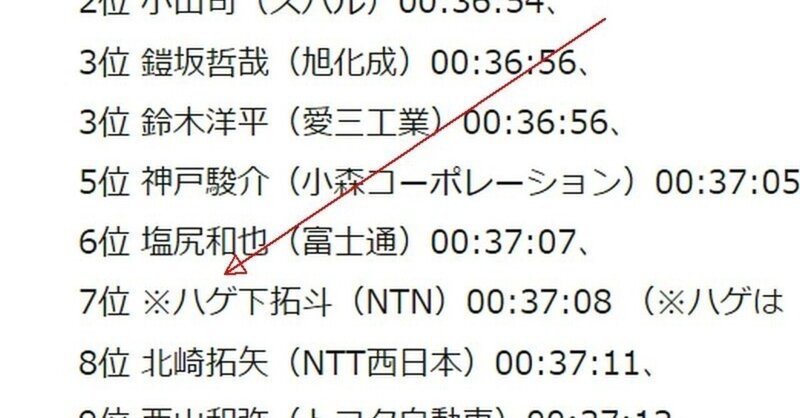

で、そのニュースも含めて、レースの全成績をまとめたNHKの特設ページを見ていたら、ものすご~く違和感のある表示を見つけてしまった。これ↓

なんなのこれ? ※は右隅に(※ハゲは「山」へんに「亥」)と断り書きがあるのだが、そういう字はコンピュータでは扱えず表示不能ということだろうか?

文字コード表に存在していない文字を使った姓というものが通用するのだろうか?

本来は間違った字形でも平気で姓に使われている文字の代表は「つちよし」(𠮷)である。「吉」が正しい字形なのだが、「士ではなく下が長い土のほうがすわりがいい」と、土の下に口を書いていた人たちが今でも「うちのヨシダのヨシは下が長いツチヨシです!」と主張して譲らない。しかし、本来は間違った字形なので、現在、文字コードの標準として使われているUnicodeにも当初は入れてもらえなかった。

「たつさき」(﨑)や「はしごだか」(髙)も同じ。

「つちよし」はJIS漢字表(第1水準、第2水準)には存在せず、当初Unicodeにも入っていなかったのだが、「CJK統合漢字拡張B」という文字コードには入れてもらえたので、Unicodeでも「拡張領域」に追加の文字・字形として現在は入っている。「よしだ」で変換していくと変換してくれるIMEもある。⇒「𠮷」

出せない人は、もし 𠮷 ←これが今見えているなら、コピーして辞書に「つちよし」の読みなどで登録しておくといい。

で、「ハゲ下」選手のやまへんにイノシシという字は、それでも出ないのだろうか?

……と思って調べてみたら、Unicodeにちゃんと収録されていた。だから「峐下」とちゃんと表記できる。

しかし、人名用漢字にも入っておらず、JIS第3水準扱いだった。

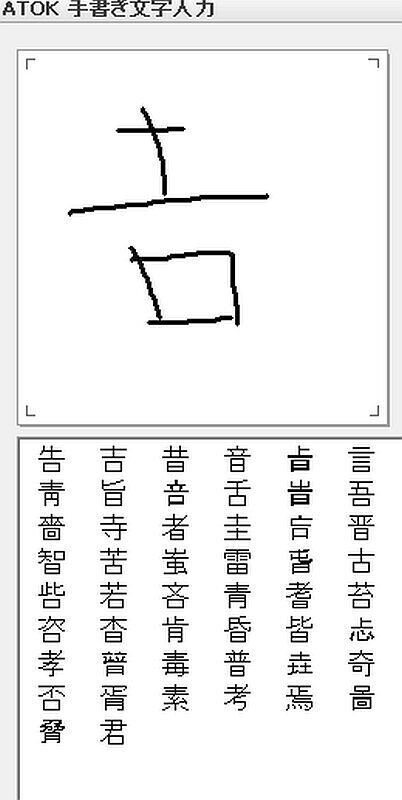

ちなみに「つちよし」は手書き入力では出てこなかった↓

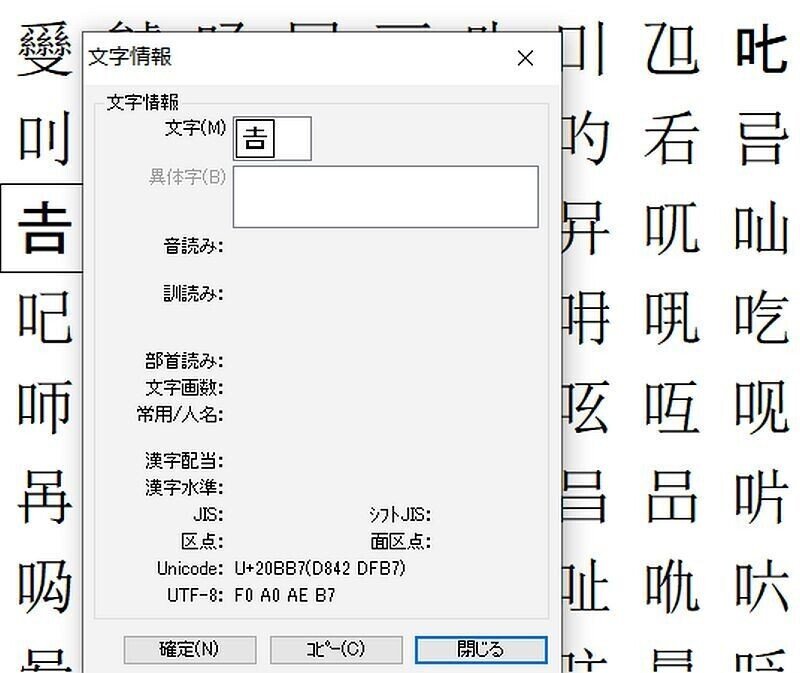

「つちよし」も、Unicodeの制定中に、当初の想定より文字が増えたため、「拡張領域」に後から追加した文字として収録された。つまり、扱いとしては「𠮷」は「峐」よりも下?なのだ。

ATOKの文字コード表でも、読みなどはまったく無視されていて、Unicodeの番号だけが表示される。

↑読みもなにも表示されない。「公認されていない」文字ということだろう。

人名用漢字表に入っているかどうかが生死の分かれ目?

さて、「峐」という文字がUnicodeでは表記できることは分かった。しかし、NHKのサイトでは表記できるのに敢えてしていない。

では「つちよし」はどうなのだろう。

ニューイヤー駅伝には青学で箱根を走った二人の「よしだ」が出ていた。

ブルボンへの就職を辞退してGMOインターネットの陸上部に進んだ吉田裕也は「吉」で、同じ青学出身で住友電工に進んだ吉田圭太は「つちよし」を使っている。

↑GMOインターネットの公式サイトより

↑住友電工の公式サイトより

しかし、NHKのサイトでは、どちらも「吉」になっている↓

さらによく見ると、吉田裕也は、GMOのサイトでは「裕也」が「祐也」となっているが、NHKのサイトでは「裕也」と、常用漢字の標準字体表通りの示偏だ。

どうもNHKでは常用漢字・人名用漢字に入っていない漢字は表記しない。字形は標準字体表に従うというルールを定めているらしい。

となると、短距離の山縣はNHKでは「山県」と表記するのだろうか。

……と思って確認したら、「山縣」だった。

なぜだろうとさらに確認したら「縣」は「県」の異体字だが、人名用漢字表に含まれていたのだった。

ちなみに上の6区の順位表の11位に入っている「林奎介」選手の「奎」の字も、かなりきわどい。調べたところJIS第2水準で人名用漢字として拾われていた。

イノシシが駆け回る禿げ山?

……とまあ、人名表記にまつわる「運」について書いてみたが、ここまでやったら、ついでなので、なぜ「峐下」が「はげした」と読むのかも気になる。「峐」という字は、漢和辞典で調べても、訓読みはない。音読みで「カイ、キ」とある。

これでは謎が深まるばかりだ。そこで、人名としての「はげした」を調べてみると、こんなのが見つかった↓

どうやら地名から来ているようだ。しかも「兀下」と書くのが本来の字らしい。

「兀下」は「兀の下」という地名から来ているようで、この地名の場所は日本国内に複数存在することも分かった。

↑宮崎県の「兀の下」

↑秋田県の「兀ノ下」

ということで、どうやら「峐下」選手の先祖は日本のどこかの「兀ノ下」という地区に住んでいたのではなかろうか。

確認したところ、案の定、岐阜県出身とある。

↑NTNのサイトより

さらに詳しく調べたら、飛騨市古川町出身で飛騨古川中学校ということも分かった。高山市江名子とは同じ飛騨地方だから、江名子にあるという「兀ノ下」から流れてきたのかもしれない。

で、この「兀」という字は「コツ」と読む。「コツコツと努力する」の「コツ」なのだ。「兀兀」は「パイパイ」と読んではいけない。

「高い」「高くそびえる」という意味もあり、「はるかに兀立とした岩山の懸崖が見え」(寅彦・旅日記)などという用例も載っていた。

「兀立」という熟語は「屹立」とほぼ同じ意味で、「屹立」は、あたしは若い頃、小説の中で男性器が勃起している描写によく使ったなあ……という話は脱線しすぎなのでやめやめ。

なかなかいい意味の字なのだが、なんでこれが「はげ」なのか?

想像するに、「はるかに兀立とした岩山の懸崖」みたいな風景が、草木が生えていない禿げ山、岩山に結びつき、そこから「はげ」の意味を持たせたのだろうか。で、その地域では、覆い隠す林がないので、イノシシが丸見えになっていて、イノシシがよく見える山ということで「峐」山と書く粋人がいて、その下の集落である「はげのした」も、「禿げの下」ではかっこわるいので「兀の下」になり、さらに「峐の下」になって、そこに住んでいた先祖が苗字を賜ったときに「峐下」と表記したのかしら……と、どんどん想像は膨らむのだった。

しかしまあ、変わった姓のおかげで名前も存在も覚えてもらえるチャンスが増えるんだから、幸運じゃないのかな、峐下選手は。

……こういう文字コードやら難読漢字の話題は以前に兀兀とずいぶん書いたことがある。

「やまいちおんなの孤独」というコラムを書いた覚えがあるのでググったら、20年前のことだった。

ここまで読んでくださったあなたは、ぜひ「やまいちおんなの孤独」も読んでみて。⇒こちら

「末續? 末続?」というコラムでも書いた。

さらに遡ると、「草の根通信」の連載にも「鐸をめぐる旅」というシリーズを5回に渡って書いていた。

というわけで、こういう話題をしつこく書くのはものすごく久しぶりだったので、なんだか一気に老けた気分だわ。

こんなご時世ですが、残りの人生、やれる限り何か意味のあることを残したいと思って執筆・創作活動を続けています。応援していただければこの上ない喜びです。