在来種タンポポのように生きたい

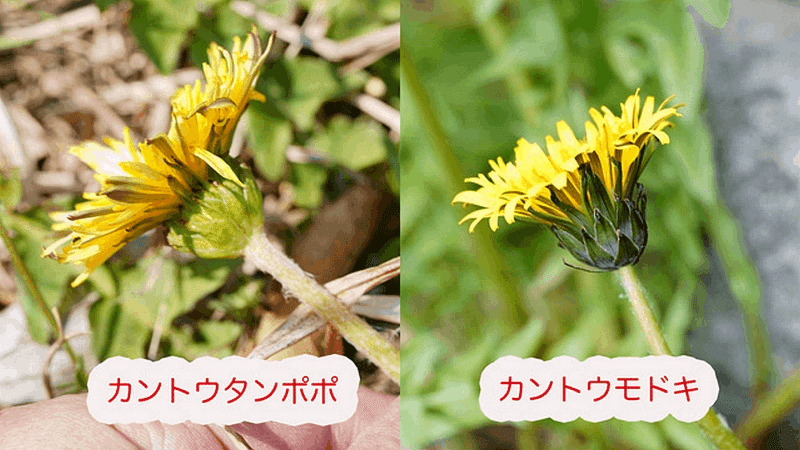

近所のタンポポはカントウタンポポとセイヨウタンポポが混じっているというのは、すでに日記に書いたのだが、さらによく調べていくと、カントウタンポポとセイヨウタンポポという単純な分類ではないらしい。

⇒このリポートを読むと、

……なんと、今では純粋な?セイヨウタンポポはむしろ珍しくて、ほとんどが在来種との「雑種」なのだそうだ。

「ところが、いつのまにか日本のタンポポとセイヨウタンポポが交雑して雑種のタンポポが誕生し、増えていることがわかりました。2001年に全国で行われた調査ではセイヨウタンポポと思われていたもののうち85%が雑種だったんです。東京都内にいたっては私の調べた限りだと99%が雑種タンポポでした。」(保谷彰彦氏・談 デイリーポータルの伊藤健史氏のリポートより 上の分類イラストも)

その雑種もいろいろあって、保谷彰彦氏によれば、3倍体、4倍体、カントウタンポポモドキ(偽カントウなどとも呼ばれている)……と、実にやっかい。

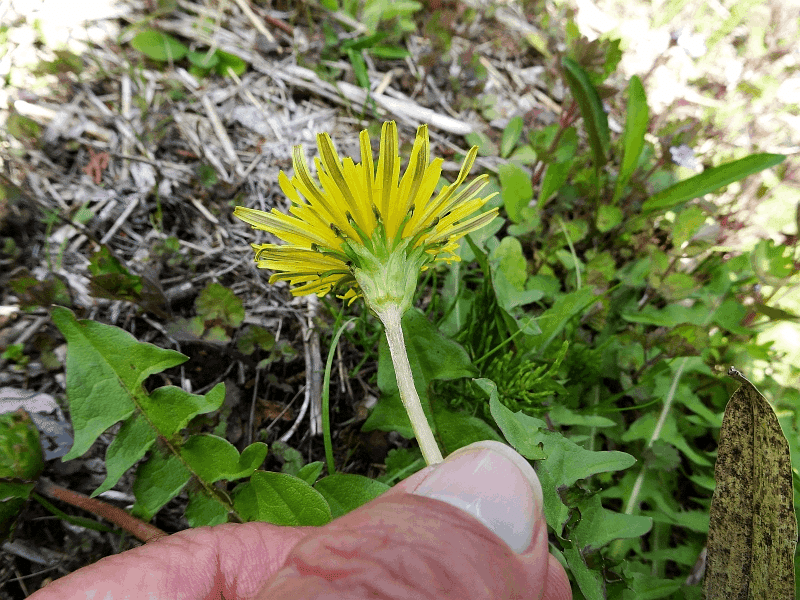

↑4月16日の散歩にて。こんなに短い距離でもいろいろ混じっている

そこで、改めて家のごく周囲だけを調べてみた。

まとめ動画↑

どうやら我が家のごく周囲(隣りの空き地や玄関前の道端)では在来種が優勢だけれど、中には雑種っぽいのもかなり混じっているようだ。で、少し離れると、総苞が完全に開いているセイヨウタンポポに近い雑種もたくさん生えている。冬にポツンと咲いているのもあるから、それは限りなくセイヨウタンポポなのだろう。

タンポポの世界もいろいろあるんだねえ。

日本の住民もそのうちにそうなるのかな。まあ、そもそも今の日本人が縄文系と渡来系の雑種だしね。

混じり合って強くなっていくならそれでいい。

これからはじわじわと人が死んでいくだろうから、生き延びる人間は生物学的には強いのだろう。でも、精神はどうなのか……。

精神文化という点では、すでにかなり劣化し、均一化まっしぐらという気がしてならない。

「カントウタンポポは雑種タンポポと違って花や葉っぱの形のバリエーションがかなり豊かになります。

さらに花の色や総苞片の形も違ってきます。カントウタンポポは受粉して種を作っているので、遺伝でいろいろ個性が出てくるんです。雑種は受粉せずにクローンで増えていくので形が同じようなものができていくと考えられています」「カントウタンポポのほうが淡いというか、柔らかい感じがしますよね」「カントウタンポポは夏になると葉を落としてエネルギーを節約したり、夏を避けて発芽し、周りの草が枯れ始めてから日光を浴びる事ができるので生存しやすくなっています。セイヨウタンポポにはこれらの特性がないのでこういう里山や野原には入りにくいと言われています」(保谷彰彦氏・談 上記リポート記事より)

雑種より在来種のほうが個性豊か。そしてどことなく柔和で、里山や野原で生きている。

……やっぱり在来種のタンポポのほうがいいなあ。

日本の住民も、こんな風にしぶとく、柔らかく、個性豊かに生き延びていければいいのだがなあ。

このページの写真はSONYのHX-90Vで撮ってます。たくきのカメラガイドは⇒こちら

こんなご時世ですが、残りの人生、やれる限り何か意味のあることを残したいと思って執筆・創作活動を続けています。応援していただければこの上ない喜びです。