靖国神社はどんな神社?

今日、2021年8月15日は76回目の終戦記念日です。

多くの第二次世界大戦の戦没者が祀られている靖国神社について、主にWikipediaで調べて分かったことを箇条書きにまとめてみました。

靖国神社の創立由来と祭神について

江戸幕府末期に、長州藩士・高杉晋作が倒幕の為に戦った奇兵隊兵士の霊をともらうための招魂社を作ろと呼びかけたことがそもそもの発端。

明治維新後、戊辰戦争・明治維新期の戦没者を慰霊、顕彰しようという声が上がり、明治2年(1869年)明治天皇の勅令によってに「東京招魂社」が建てられた。

1879年(明治12年)に現社名の靖國神社に改称。

幕末から現在までの合祀数 246万柱

内、第二次世界大戦の戦没者 213万柱

と、第二次世界大戦の戦没者が大半を占めている。

幕末の志士で合祀されている人物:吉田松陰、坂本龍馬、高杉晋作、中岡慎太郎、武市半平太、橋本左内、大村益次郎等

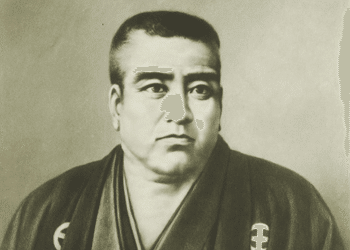

明治維新の功労者でも、その後に反旗を翻した西郷隆盛、江藤新平、前原一誠等は祀られていない。

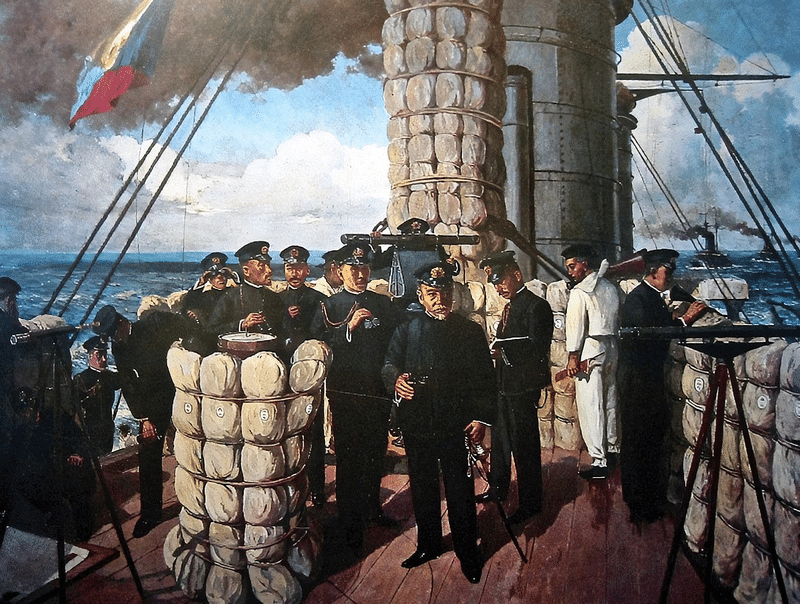

日露戦争でバルチック艦隊を撃破した東郷平八郎も戦死していないので、合祀されていない。

合祀される人は靖国神社の判断でなされ、遺骨・位牌はない。

遺骨・位牌の代わりが「霊璽簿(れいじぼ)」と言われる名簿で、夜半に、合祀される人の名前や本籍、所属などの情報を墨書きし、靖国神社の神体とされる鏡に「霊璽簿」を写し、合祀祭を行い、「人霊」を「神霊」へと変える。

靖国神社は神社本庁には属していない単立神社で氏子は存在しない。

靖国神社の運営は全て戦没者遺族、戦友などからの奉納金などでまかなわれていて、ちょっと古い数字だが、2008年(平成20年)の年間予算は20億円超であるが、高齢化する遺族会会員の死亡に伴い、主な収入源である大口の寄付は減少を続けている。

祭神の合祀を定める靖国神社の定める内規:

「戦地、事変地、および終戦後の各外地において、戦死、戦傷死、戦病死した者」

これは、今後も増えることを想定しているのでしょうか?

まとめ

わこもんごときが靖国神社について論じる資格はありませんが、もう二度と戦争は起きてほしくないというのは全ての人の願いだと思います。

奇しくも今日、8月15日はお盆でもあります。戦争で犠牲になった方たちの冥福をお祈りしたいと思います。

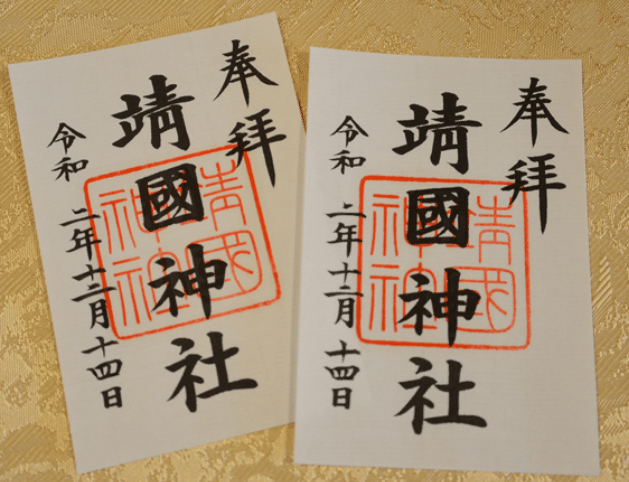

靖国神社の御朱印

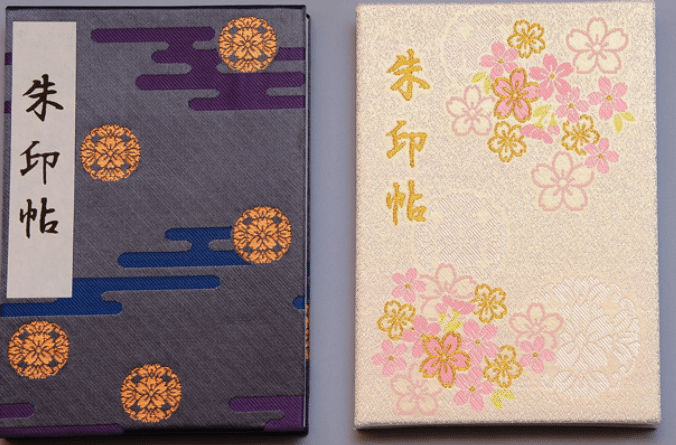

最後に靖国神社の御朱印と御朱印帳を紹介致します。

オリジナル御朱印帳の作成をご検討中の方は下記の「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

定番品は当社ホームページからお求めいただけます(^▽^)/

最後まで読んで頂き有難うございます。 今回の記事、少しでも良かったな、ためになったなと思われたら「スキ」をお願いします。記事投稿の励みになります(^▽^)/ ツイッターもやってます。フォロー頂けるとすごく嬉しいです。