【百線一抄】010■山寺の閑けさを知る者はー仙山線

交流電化の路線の1つである仙山線は、近隣他線とは一風変わった

歴史を持つ。それは全線開業当初から電気機関車が配置されたこと

や国内最初の交流電化路線となったことを指すのだが、その背景は

この路線がどのような地形の場所にあるかを知ることによって、お

のずと見える。単に仙台と山形を結ぶだけではない奥深さがある。

輸送量は充分期待できる区間であったものの、両都市の間をつんざ

く奥羽山脈の存在は、とても大きな壁となっていた。県境付近は坂

もきつく、トンネルも長いため、当時国内でまだ珍しかった直流電

化によって山越えを果たす路線となっていた。境界駅の作並や山寺

へ向かう平坦部分は蒸気機関車で、山越え部分では電気機関車が走

る構成で運行した。ちなみにこのトンネルが開通した当時、全国で

も3番目の長さを誇るものであったことをここに記しておきたい。

わずかな距離の区間のために機関車の付替が続くことは、面倒にも

感じられるところだが、仙山線の場合はそれがさらに新しい技術の

歴史を紡ぎ出す出発点となった。それが、交流電化の実験路線とし

て最初に選ばれたことにつながってくるのだ。距離がほどよく、坂

は車両性能を測るのに適切で、交流直流の切り替えも実験できた。

試験を重ねた結果、導入のめどがついた交流電化の技術はSLが走

る東北や九州、北海道の電化に活かされ、さらには新幹線の実現を

も引き寄せた。周辺路線の電化が進むとともに、直流のままで孤立

してしまう山越え区間も交流電化に切り替えて、現在の仙山線が作

られたというわけなのだ。山越えをする電車は、難なくトンネルを

抜けていってしまうが、80年前の最先端技術を駆使した施設は今

も一部が現役で使用されており、選奨土木遺産に認定されている。

愛子駅から本数が一気に少なくなるとともに、山脈に近づきながら

麓からの高度を稼ぎ始める。やがて「交流電化発祥地」の碑がある

作並駅を出ると山深く分け入り、トンネルを抜けて山形県へ入る。

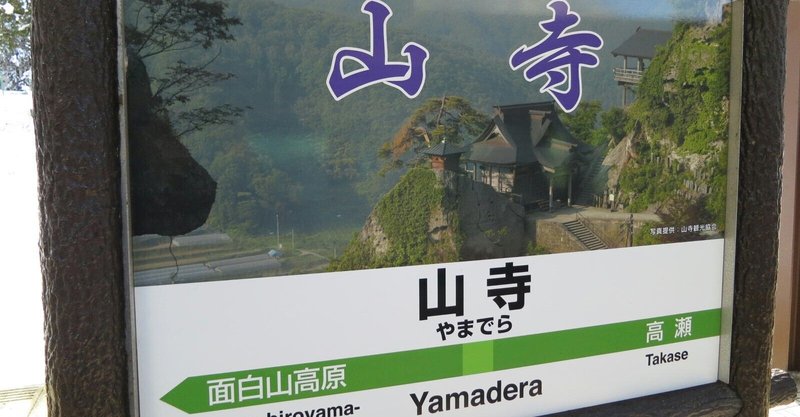

かの有名な「閑けさや~」の句にまつわる立石寺は、まさに山寺駅

の近くにあり、千段と少し石段を登り参拝できる。羽前千歳駅で路

線としては終点となるが、列車は奥羽本線に入り山形駅まで直通で

きる。実は山形新幹線に引けを取らない、重要幹線の一つなのだ。

それでは次回の投稿まで、ごきげんよう。

サポートをお願いいたします。いただいたサポートはたまなび倶楽部の運営費として活用いたします。