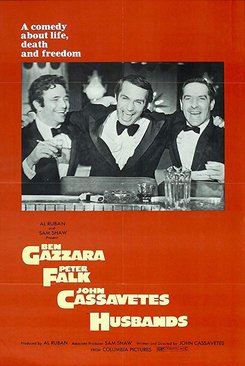

ハズバンズ(Husbands)/ジョン・カサヴェテス(John Cassavetes)1970

昨年、日本で現在見ることのできるカサヴェテスの作品を見なおした後に、イメージ・フォーラムで「ジョン・カサヴェテス レトロスペクティブ リプリーズ」が開催されましたが、一つの会社が版権のある作品だけを集めたためか、残念ながらすべて観たことがあり映画がでしたが、

それから、少し経ってからStranger映画館でThe Other Side of John Cassavetes『カサヴェテス特集』は、彼のハリウッド時代(結局、プロデューサーと揉めて、業界から干されてしまったり、最終版では他人の手が入るなど、本人としては、納得いかない)作品や未ソフト化の「ハズバンズ」や「ミニー&モスコウィッツ」など、館長自ら買い付けた作品も上映されるミニ・シアターの気概を感じられる素晴らしいイベントでした。

その中で、「ハズバンズ(Husbands)」はCriterionでは、今回上映された142分版が発売されているので入手。改めて見直しました。ベン・ギャザリア、ピーター・フォーク そしてジョン・カサヴェテスの3人の掛け合いは抜群です。

でも最近、70年代の特にアメリカ映画を観ると感じることですが、今ならパワハラ、セクハラ、女性蔑視として、大騒ぎになりそうな男性の振る舞いがこの作品でも散見されます。

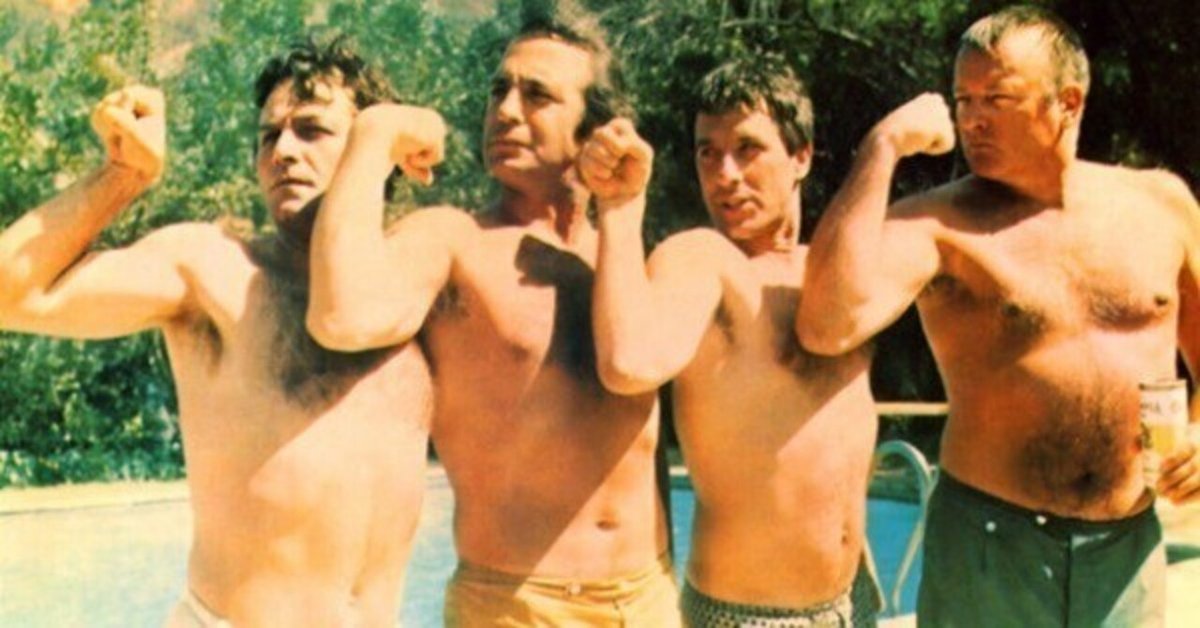

最近では、ビジネスの文脈でもネガティブな意味でつかわれることが多い「ホモ・ソーシャル」(女性及び同性愛を排除することによって成立する、体育会系などで、顕著にみられる男性間の緊密な絆)な作品で、男友達同士の度を越えたバカ騒ぎなどで、男性としては、男の子だった学生時代を思い出して、懐かしくも、男を演じることからの解放感が描かれますが、カサヴェテスの作品なので、その真に迫った演技で “これはやりすぎじゃない?”とハラハラしてしまいます。4人組の親友の一人が亡くなった葬式から始まり、残りの3人で、深夜まで、地下鉄で騒ぎ、バスケット・ボールや水泳に興じ、飲み会の席で、真面目そう(カマトトっぽい)女性を執拗になじり、挙句の果てには、ロンドンまで一緒に旅行に行きます。でもアメリカ人って、ヨーロッパに行くと急に田舎者に見えるというか、お上りさんよろしく、カジノに行ったり、ナンパしたりしてもうまくいかず、結局、3名のうち2人は、子供たちに大量のおみあげを買って、また、夫、父親、会社の上司に戻るためにアメリカに帰ります。カサヴェテスが描こうとした社会で男を演じていた男の子の話に加えて、その演出があまりにも迫真過ぎて、現代の「ホモ・ソーシャル」の問題アメリカで進行する白人社会のマイノリティ化にも考えさせてくれるという意味では、古典(Masterpiece)な作品。

ちなみに濱口竜介監督の「ハッピー・アワー」の当初のタイトル「Brides」。

つまり、彼が映画を撮る前には観るというカサヴェテスの「Husbands」から取られているということで、その話は、次回。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?