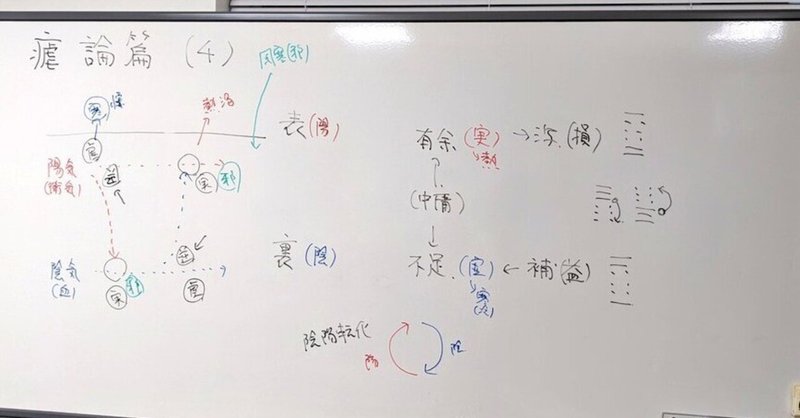

きょうの素問 瘧論篇 第三十五(4) 2024/2/22

瘧論篇の4回目です。

これまで、「瘧」の特徴的な病態がどのように形成されいるのかについての考察が行われてきましたが、今回はそれを受けて、ではどのように治療したら良いのかについて述べられています。

さっそく読んでいきましょう。

帝曰 夫經言有餘者寫之 不足者補之 今熱為有餘

寒為不足 夫瘧者之寒 湯火不能溫也 及其熱

冰水不能寒也 此皆有餘不足之類 當此之時 良工不能止

必須其自衰 乃刺之 其故何也 願聞其說

(帝曰く、夫れ經に言う、有餘なる者はこれを寫し、不足なる者はこれを補う、と。今、熱は有餘たり、寒は不足たり。夫れ瘧者の寒は、湯火も溫むること能わざるなり。其の熱するに及びては、冰水も寒(ひ)やすこと能わざるなり。此れ皆、有餘不足の類なり。此の時に當たりては、 良工も止むること能わず。必ず其の自ら衰うるを須(ま)ちて 乃ちこれを刺す。其の故何ぞや。願わくは其の說を聞かん。)

※ 經言

先人の残した論文や医学書には、このように書いてあるが、の意。

張景岳は『霊枢』逆順篇のことだとしている。

多紀元簡は「『霊枢』逆順第五十五篇からの文だが、同じではない」としています。

ちなみに、『霊枢』逆順篇は以下のような記述です。

『霊枢』逆順篇

黃帝問于伯高曰 余聞氣有逆順 脈有盛衰 刺有大約

可得聞乎

伯高曰 氣之逆順者 所以應天地陰陽四時五行也

脈之盛衰者 所以候血氣之虛實有餘不足

刺之大約者 必明知病之可刺 與其未可刺

與其已不可刺也

黃帝曰 候之奈何

伯高曰 兵法曰無迎逢逢之氣 無擊堂堂之陣

刺法曰 無刺熇熇之熱 無刺漉漉之汗 無刺渾渾之脈

無刺病與脈相逆者

黃帝曰 候其可刺奈何

伯高曰 上工 刺其未生者也 其次 刺其未盛者也

其次 刺其已衰者也 下工 刺其方襲者也

與其形之盛者也 與其病之與脈相逆者也

故曰 方其盛也 勿敢毀傷 刺其已衰 事必大昌

故曰 上工治未病 不治已病 此之謂也

確かに、虐論篇の記述とよく似ていますが、多紀元簡が指摘しているように、全く同じではありません。

まず、回答しているのが岐伯ではなく、伯高ですし、

兵法書を引用して「兵法曰無迎逢逢之氣 無擊堂堂之陣」と準備の整った、迎え撃つ気満々の相手に攻めかかってはいけない、と忠告しています。

また、最後のところで「上工治未病 不治已病」と「治未病」に言及しているのも特徴的です。

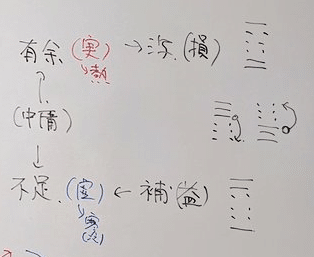

※ 有餘者寫之 不足者補之

今も重要視されている「虚実補瀉」につながる概念です。

虚=不足、実=有餘 とし、どちらも中庸のバランスが取れた状態から、多すぎたり少なすぎたりする状態を表しています。

多すぎる「実=有餘」に対してはそれを移す、減らす「寫」または「損」を。

少ない「虚=不足」に対してはその分を補う、「補」または「益」を行うと、『素問』『霊枢』などで繰り返し述べられている、東洋医学の中核的な概念です。以下、参考までに一部を挙げてみます。

『素問』 通評虛實論

帝曰 絡氣不足 經氣有餘 何如

歧伯曰 絡氣不足 經氣有餘者 脈口熱而尺寒也

秋冬為逆 春夏為從 治主病者

『素問』 脈要精微論

麤大者 陰不足陽有餘 為熱中也

來疾去徐 上實下虛 為厥巔疾

來徐去疾 上虛下實 為惡風也

『素問』 血氣形志

今知手足陰陽所苦 凡治病必先去其血 乃去其所苦

伺之所欲 然後寫有餘 補不足

『素問』 奇病論

刺法曰 無損不足 益有餘 以成其疹 然後調之

所謂無損不足者 身羸瘦 無用鑱石也

『素問』 骨空論

黃帝問曰 余聞風者百病之始也 以鍼治之 柰何

歧伯對曰 風從外入 令人振寒 汗出頭痛 身重惡寒

治在風府 調其陰陽 不足則補 有餘則寫

『素問』 調經論

黃帝問曰 余聞刺法言 有餘寫之 不足補之

何謂有餘 何謂不足

『霊枢』 九鍼十二原

各不同形 各以任其所宜 無實無虛

損不足而益有餘 是謂甚病

『霊枢』 根結

故曰 有餘者寫之 不足者補之 此之謂也

『霊枢』 寒熱病

屬口 對入繫目本 視有過者取之

損有餘 益不足 反者益其

『霊枢』 五亂

黃帝曰 補寫奈何

歧伯曰 徐入徐出 謂之導氣 補寫無形 謂之同精

是非有餘不足也 亂氣之相逆也

『霊枢』 淫邪發夢

氣淫于府 則有餘于外 不足于内

氣淫于藏 則有餘于内 不足于外

『霊枢』 百病始生

黃帝曰 善治之奈何

歧伯答曰 察其所痛 以知其應 有餘不足 當補則補

當寫則寫 毋逆天時 是謂至治

『霊枢』 邪客

黃帝曰 善 治之奈何

伯高曰 補其不足寫其有餘 調其虛實 以通其道而去其邪

『霊枢』 通天

陰陽和平之人 其陰陽之氣和 血脈調 謹診其陰陽

視其邪正 安容儀 審有餘不足 盛則寫之 虛則補之

『霊枢』 刺節真邪

黃帝曰 善 取之奈何

歧伯曰 寫其有餘 補其不足 陰陽平復 用鍼若此

疾於解惑

『難経』 十二難

陽絕補陰 陰絕補陽 是謂實實虛虛 損不足益有餘

『金匱要略』 臟腑經絡先後病脈證

經曰 虛虛實實 補不足 損有餘 是其義也 餘藏准此

上記を見て頂くと、有余不足に対して「補瀉」で表現しているものと、「損益」で表現しているものがあります。

毎度、易の話で恐縮ですが、「損益」は易の六十四卦にそれぞれありますので、より古い表現なのかもしれません。

『周易』

山沢損 ⇔ 風雷益

☶ ☴

☱ ☳

山沢損 六四には、以下のように病気に対する治療法としての記述もあります。

損其疾 使遄有喜 无咎

(其の疾を損す。遄(すみや)かならしめれば喜びあり。咎なし。)

まとめると、こんな感じでしょうか。

※ 工

本文では「医師」の意味で用いられていますが、本来は幅広い意味を持っています。

『説文解字』には「巧飾なり」とあり、人が規矩を持つ形で、巫と同意であるとされるが、巫は呪具としての工を持つ形なので、直接は関係しない。

工は鍛冶の台の形に由来するとも言われ、器物の製作を意味する。ただし、その古い用法、意味はかなり多彩で1つの意味に納まりきらないところがあるとのこと。

歧伯曰 經言無刺熇熇之熱 無刺渾渾之脈 無刺漉漉之汗

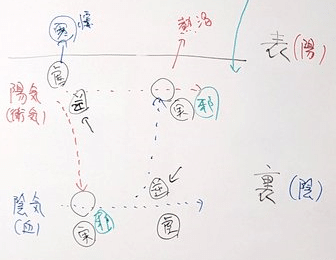

故為其病逆未可治也 夫瘧之始發也 陽氣并於陰

當是之時 陽虛而陰盛 外無氣 故先寒慄也

陰氣逆極 則復出之陽 陽與陰復并於外 則陰虛而陽實

故先熱而渴

(歧伯曰く、經に言う、熇熇の熱を刺すなかれ、渾渾の脈を刺すなかれ、漉漉の汗を刺すなかれ、と。故に其の病の逆たれば、未だ治すべからざるなり。夫れ瘧の始めて發するや、陽氣、陰に并す。是の時に當たりては、陽、虛して陰、盛んにして、外に氣なし。故に先ず寒慄するなり。陰氣逆すること極まれば、則ち復た出でて陽にゆく。陽と陰と復た外に并すれば、則ち陰、虛して陽、實す。故に先ず熱して渴す。)

※ 熇熇之熱

『説文解字』には「火熱なり。」とある。

高は楼閣の象形文字で、高い建物を表わす。

従って「熇」は高い火熱のこと。

『詩経』の大雅に「多将熇熇不可救薬」とあり、伝には「熇熇然とは熾盛なり」とある。(カク、コク、コウ、キョウ)

※ 渾渾之脈

軍という字は将軍を中心とした戦車とそれを取り巻く印との組合せを表わす。そこから、軍声の字は丸く回ったり、全体を取り巻いたりする意味を含む。

腰にめぐらすふんどしを褌といい、グルグルと回るのが運。太陽の周囲を丸く取り巻くカラが暈である。

従って、渾とは本来は丸く回転して流れるという意味を含むものであるが、一般には丸く集まって一体をなしたものをいう。(柴崎先生の解説)

※ 漉漉之汗

『説文解字』には「浚なり。一に曰く滲なり」としている。水が微かな孔から滲出して、混濁していたものを清ましむることを漉という。そこから、酒を濾すことを漉酒といった。しずくがポタリポタリとたれる様子をいうので、「漉漉の汗」とはタラタラと流れおちるような汗の意味である。(柴崎先生の解説)

※ 外無氣

呉崑の解説。

「外に気なしとは、衛気が陰に併入して外表が虚すること。」

瘧が起きるメカニズムが分かりやすくまとめ直されています。

図にするとこんな感じでしょうか。

夫瘧氣者 并於陽則陽勝 并於陰則陰勝 陰勝則寒

陽勝則熱 瘧者 風寒之氣不常也 病極則復

至病之發也 如火之熱 如風雨不可當也

故經言曰 方其盛時必毀 因其衰也 事必大昌 此之謂也

(夫れ瘧の氣なる者は、陽に并すれば則ち陽、勝ち、

陰に并すれば則ち陰、勝つ。陰勝てば則ち寒し、陽勝てば則ち熱す。瘧なる者は、風寒の氣の常ならざるなり。 病、極まれば則ち復す。病の發するに至るや、火の熱の如く、風雨の如くにして當たるべからざるなり。

故に經に言いて曰く、其の盛んなる時に方りては必ず毀たる、其の衰うるに因るや、事必ず大いに昌んとは、此れこれを謂うなり。)

※ 病極則復

瘧疾の発作とは、陰陽の気がいずれも逆して極まることであり、極まれば病が衰退するが、一定の休止期を経て再び発病していることを説明している。

陰極まれば陽となるように、陰陽転化の法則を前提としている。

※ 毀

『説文解字』には「缺くなり」とあり、毀損の意味とされているが、古文では、頭蓋の縫合部および、それを殴つ形を示す。白川先生の解説では、単に頭蓋の縫合部だけでなく、児童そのものを示すのであれば、未成人の児童を生贄とする何らかの儀礼を意味する可能性があるとしている。近来の殷墓の調査によると、各地の殉葬墓から幼児や未成年者、また女性の殉葬が極めて多く、いわゆる奴隷殉葬説に対して疑問がもたれている。こうした殉葬の形態は、埋葬者に対して殉葬者の生命力を分かち献ずる魂振り的な意味があったのではないか、というのが白川先生の推測。

※ 其盛時必毀

邪気が盛んなときには攻邪すべきではなく、攻邪すれば正気が損なわれることを説明している。

また、『太素』では、「必毀」の上に「勿敢」の二字があり、「勿敢必毀(敢えて必ず毀つ勿れ)」と読んでいる。

夫瘧之未發也 陰未并陽 陽未并陰 因而調之 真氣得安

邪氣乃亡 故工不能治其已發 為其氣逆也 帝曰 善

(夫れ瘧の未だ發せざるや、陰、未だ陽に并せず、陽、未だ陰に并せず。因りてこれを調うれば、真氣安んずるを得、邪氣乃ち亡ぶ。故に工も其の已に發するを治すること能わざるは、其の氣、逆するがためなり。帝曰く、 善し。)

瘧の発作が起きている時は、猛烈な火事や暴風雨のようであるので、そこに対処しようとするのでなく、少なくともある程度勢いが収まってから。

可能であれば、そうなる前に適切な治療が行われることが望ましいとまとめられています。

虚実補瀉の原則にのっとった、わかりやすいまとめがされています。

今回はここまでになりますが、次回はさらに突っ込んだ治療の各論に入っていきます。

また頑張って読んでいきましょう!

今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?