きょうの素問 挙痛論篇(3) 2022/10/27

挙痛論篇の3回目です。

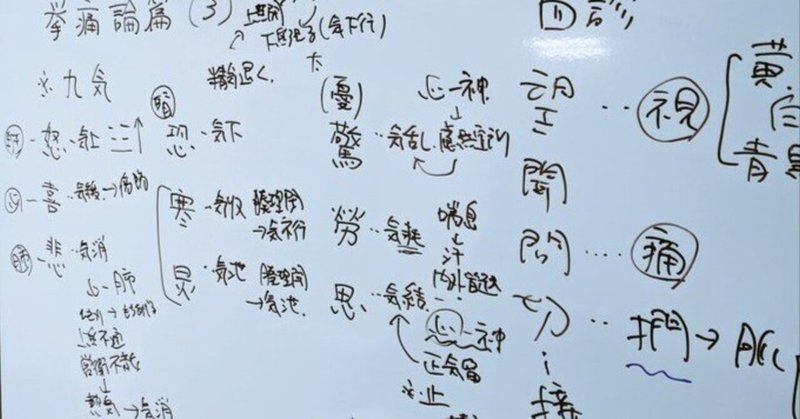

前回までの痛みの分類から話が変わって、四診の簡単なまとめから、七情を中心とした病態の理解と話は進んでいきます。

さっそく見ていきましょう。

帝曰 所謂言而可知者也 視而可見 柰何

(帝曰く、所謂る言いて知るべき者なり。視て見るべきこといかん)

歧伯曰 五藏六府 固盡有部 視其五色 黃赤為熱 白為寒青黑為痛 此所謂視而可見者也

(歧伯曰く、五藏六府、固より盡く部あり。其の五色を視るに、黃赤を熱となし、白を寒となし、青黑を痛となす。此れ所謂る視て見るべき者なり。)

帝曰 捫而可得 柰何

(帝曰く、捫でて得べきこといかん。)

歧伯曰 視其主病之脈堅而血 及陷下者 皆可捫而得也

(歧伯曰く、其の病を主るの脈を視るに、堅にして血あり、及び陷下する者、皆捫でて得べきなり)

※望診について、五色をもとに以下のようにまとめられています。

かなりざっくりとしていますが、実際そうだなあという感じです。

黄・赤 → 熱

白 → 寒

青・黒 → 痛

※切診については、脈診について述べているようです。

堅 → 血の滞り

陥下 → (血気不足)

この点について、張景岳先生は以下のように注をつけています。

「脈が堅であるのは、邪が聚まっているのである。血が留るのは、絡が必ず盛んであるためである。陥下とは、血気が不足し、陰の徴候が多いことである。」

また、呉崑先生の注は少しニュアンスが異なります。

「血にして堅。これ波浪の起きる如しと謂うなり。陥下、これ沈伏のたぐいの如しと謂うなり。起きる者は陽を為し、陥む者は陰を為す。」

※「捫」は「なでる」の意ですが、おさえる、さぐるの意味もあるので、そちらの方が文の主旨に合いそうです。

帝曰 善 余知百病生於氣也 怒則氣上 喜則氣緩 悲則氣消 恐則氣下 寒則氣收 炅則氣泄 驚則氣亂 勞則氣耗思則氣結 九氣不同 何病之生

(帝曰く、善し。余、百病は氣より生ずるを知るなり。 怒れば則ち氣上り、喜べば則ち氣緩む。悲しめば則ち氣消え、恐れば則ち氣下る。寒ゆれば則ち氣收まり、炅すれば則ち氣泄る。驚けば則ち氣亂れ、勞すれば則ち氣耗し、思えば則ち氣結す。九氣同じからず。何の病かこれを生ずるや。)

※「驚」

太素では「憂」になっています。

※ 百病生於氣

王冰の注です。

「夫れ気の用を爲す。虚実・逆順・緩急、皆能く病を為す。故に此の問いの端を發す」

百秒は気から生じる、と言われると「病は気から」という慣用句が思い浮かびます。

この慣用句についてはWikiによると、

「日本においては『夕霧阿波鳴渡』という1712年ごろの人形浄瑠璃のなかで「家内が勇むきほひにつれて、諸病はきより本服の」と詠われていたり、1864年ごろの歌舞伎の『小春隠沖津白波』序章において「病は気から生ずると申しますれば」などと語られていたりと、少なくとも江戸時代には日本の慣用句として成立を見ていたと考えられている。」

とあります。

ただ、これはよく言われることですが、中国での「気」はある種の実在として扱われるのに対し、日本の「気」は非常にぼんやりとした、それこそ「気分」のような感覚的な扱われ方をするので、必ずしも一致して考えられるわけではなさそうです。

この黄帝の問いの中には、七情(怒、喜、悲、恐、驚、思)+寒熱+勞による気の乱れが端的にまとめられています。

怒 → 気が上る

喜 → 気が緩む

悲 → 気が消える

恐 → 気が下る

驚 → 気が乱れる

思 → 気が結ばれる

寒 → 気が収まる

熱 → 気が泄れる

勞 → 気が消耗する

ちなみに、柴崎保三先生は、「怒」や「喜」などの感情を表す言葉が、必ずしも現代人の捉え方と一致するとは限らないと、字義からその意味を説かれているので、以下その解説をまとめておきます。

怒:ねばり強くジワジワと力を込める。そのような心の状態。

喜:自分の作ったごちそうを神に食べてもらった感謝と満足感。

悲:説文解字では「痛むなり」。心中に溜まった思いが出口を求めて押し出ること。

恐:心中に穴のあいたような空しさを感じる、空虚で頼りない気持ち。

驚:馬がハッとすること。転じてハッと全身を緊張させること。

労(勞):火をどんどん燃やして燃料を消耗するように、はげしく働いて体力を消耗すること。

思:大泉門の拍動と心臓が繋がっているさま。心で考える事。

憂:心が沈みがちで心細いさま。

2000年前の古代中国人がひとつひとつの文字にどのような意味を込めていたのかは、今となっては正確には分かりませんが、柴崎先生のような視点を持ち続けて探求することは大切なことだと思います。

さて、ここからは黄帝の問いに対する岐伯の解説になりますが、対応する蔵の経絡病証を『霊枢』経脈篇から引用して添えておきます。

挙痛論篇の内容と一致する部分もあれば、あまり合わない部分もあるので、参考にして頂ければと思います。

歧伯曰 怒則氣逆 甚則嘔血及飱泄 故氣上矣

(歧伯曰く、怒れば則ち氣逆し、甚だしければ則ち嘔血及び飱泄す。故に氣上るなり。)

※ 霊枢 経脈篇(肝足厥陰之脈)

是肝所生病者 胸滿 嘔逆 飧泄 狐疝 遺溺 閉癃

喜則氣和志達 榮衛通利 故氣緩矣

(喜べば則ち氣和し志達し、榮衛通利す。故に氣緩むなり。)

※ 霊枢 経脈篇(心手少陰之脈)

是主心所生病者 目黃 脅痛 臑臂內後廉痛厥 掌中熱痛

ちなみに、過剰な喜びは、現代においても「ストレス」になると考えられています。結婚や出世、家を買うなど、大きな喜びはまた体に大きな負担をかけると言われています。

この点、『 素問』 陰陽應象大論に端的に述べられているように思います。

故喜怒傷氣 寒暑傷形

(故に喜怒は氣を傷り、寒暑は形を傷る)

暴怒傷陰 暴喜傷陽

(暴怒は陰を傷り、暴喜は陽を傷る)

悲則心系急 肺布葉舉 而上焦不通 榮衛不散 熱氣在中故氣消矣

(悲しめば則ち心系、急にして肺布し、葉舉して上焦通ぜず、榮衛散ぜず、熱氣中に在り。故に氣、消ゆるなり)

※ 霊枢 経脈篇(肺手太陰之脈)

是主肺所生病者 咳上氣 喘渴 煩心 胸滿

臑臂内前廉痛厥 掌中熱

肺と心は、同じ胸腔内臓器ということもあって、関係性の深さが伺われます。

霊枢 口問篇

憂思則心系急 心系急則氣道約 約則不利

故太息以伸出之

霊枢 五癃津液別

心系急則肺舉 肺舉則液上溢

↑この記述などは、挙痛論篇の記述とかなり近いように思えます。

恐則精却 却則上焦閉 閉則氣還 還則下焦脹

故氣不行矣

(恐るれば則ち精却き、却けば則ち上焦閉じ、閉づれば則ち氣還り、還れば則ち下焦脹る。故に氣、行らず。)

※ 霊枢 経脈篇(腎足少陰之脈)

是主腎所生病者 口熱 舌乾 咽腫 上氣 嗌乾及痛 煩心

心痛 黃疸 腸澼 脊股內後廉痛 痿厥 嗜臥 足下熱而痛

寒則腠理閉 氣不行 故氣收矣

(寒ゆれば則ち腠理閉じ、氣行らず、故に氣收まるなり)

炅則腠理開 榮衛通汗大泄 故氣泄

(炅すれば則ち腠理開き、榮衛通じ、汗大いに泄る。故に氣泄る。)

驚則心無所倚 神無所歸 慮無所定 故氣亂矣

(驚けば則ち心に倚る所なく、神に歸す所なく、慮に定まる所無し。故に氣亂る。)

勞則喘息汗出 外内皆越 故氣耗矣

(勞すれば則ち喘息して汗出で、外内皆越す。故に氣、耗するなり)

※ 王冰注

疲力役則気奔速 故喘息

気奔速則陽外發 故汗出

然喘且汗出 内外皆踰越於常紀

故気損耗也

思則心有所存 神有所歸 正氣留而不行 故氣結矣

(思えば則ち心に存する所ありて、神に歸する所あり。 正氣留りて行らず。故に氣結するなり。)

※ 霊枢 経脈篇(脾足太陰之脈)

是主脾所生病者 舌本痛 體不能動搖 食不下 煩心

心下急痛 溏瘕泄 水閉 黃疸 不能臥 強立 股膝內腫厥

足大趾不用

最後が唐突に終わってしまうので、まとめの部分が抜けてしまっているのかも知れません。

以上、みてきたように、前回の痛みの分類とその病態も非常に興味深い内容でしたが、今回の七情+寒熱勞倦の病態も、気の乱れによる病態の理解という観点から非常に重要な内容かと思います。

鍼灸師として、このような人の診かたというのがいつでもできるようにしておきたいものですね。

今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

次回は「腹中論篇」を読んでいきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?