きょうの素問 瘧論篇 第三十五(6) 2024/3/7

瘧論篇も6回目、今回で篇の最後になります。

多くの文字数を使って、「瘧」の病態生理を丁寧に見てきましたが、内容が妥当かどうかよりも、「当時」の最新知識や知見を総動員して、熱が上がったり下がったりする不思議な病態を何とか説明しようとしている、その試み事態が私にはとても興味深く感じました。

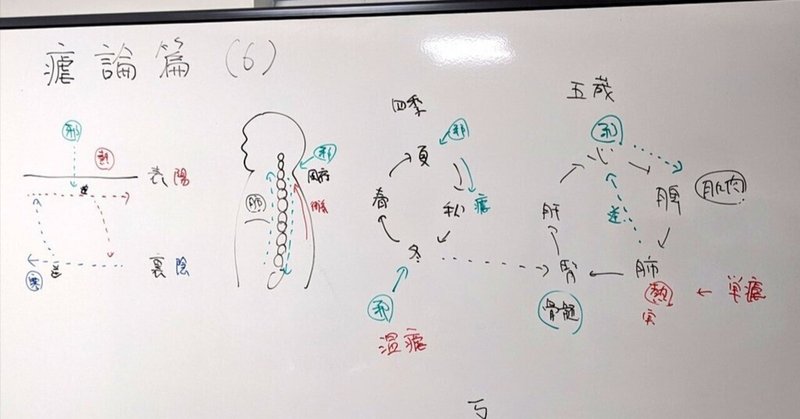

上の画像で表現したかったのは、最初は陰陽(表裏)をベースに、陽気(衛気)と邪がぶつかるところから、熱が生じる、というシンプルな見方が、邪気の侵入する深さと、陽気と陰気の逆流によって、熱が出たり冷えたりするというより具体的な説明に展開していく過程です。

そして次に、熱の出る間隔が変化する理由として、当時の解剖学に基づいて、邪が椎骨を下っていくので、衛気と出会うタイミングがずれていくから、という説明を試みます。

さらに、長期的な視点に基づいて、四季の移り変わりと病の現れ方が考察されました。例えば夏に暑邪によって傷られると、秋に瘧を病むといったように季節をまたいで病が変化する様子が観察されています。

そのような流れを受けて、今回の段落では、体内に入った邪が留まる部位として、五蔵理論を援用しています。

このように見てみると、当時の古い学説から新しい学説まで、横断的に用いながら「瘧」という病態を何とか説明しようとしているように私には見えて、とても興味深く感じる次第です。

前置きが長くなりました。

それでは本文を見ていきましょう。

帝曰 夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍 舍於何藏

(帝曰く、夫れ溫瘧と寒瘧を病むに、皆いずくに舍するや。何れの藏に舍するや。)

歧伯曰 溫瘧者 得之冬中於風 寒氣藏於骨髓之中

至春則陽氣大發 邪氣不能自出 因遇大暑 腦髓爍

肌肉消 腠理發泄 或有所用力 邪氣與汗皆出

此病藏於腎 其氣先從内出之於外也

如是者 陰虛而陽盛 陽盛則熱矣 衰則氣復反入

入則陽虛 陽虛則寒矣 故先熱而後寒 名曰溫瘧

(歧伯曰く、溫瘧なる者は、これを冬、風寒に中るに得。氣、骨髓の中に藏され、春に至れば則ち陽氣大いに發し、 邪氣自らは出づること能わず。因りて大暑に遇い、腦髓爍し、肌肉消し、腠理發泄し、或いは力を用うる所ありて、邪氣と汗と皆出づ。此れ病、腎に藏され、其の氣先ず内より出でて外に之くなり。是くの如き者は、陰、虛して陽、盛んなり。陽、盛んなれば則ち熱す。衰うれば則ち氣、復た反って入る。入れば則ち陽、虛し、陽、虛すれば則ち寒ゆ。故に先に熱して後に寒ゆ。名づけて溫瘧と曰う。)

※ 溫瘧與寒瘧

黄帝は、溫瘧と寒瘧について説明を求めていますが、岐伯が答えたのは溫瘧についてだけで、寒瘧については触れていません。脱落してしまったのか、はたまた岐伯が華麗にスルーしているのかは分かりません。

ちなみに、他の篇の有名な部分を挙げておきます。

『素問』陰陽應象大論

故曰

冬傷於寒 春必溫病 春傷於風 夏生飱泄 夏傷於暑 秋必痎瘧 秋傷於濕 冬生欬嗽

(冬、寒に傷らるれば、春、必ず溫病たり。春、風に傷らるれば、夏に飱泄を生ず。夏、暑に傷らるれば、秋に必ず痎瘧たり。秋、濕に傷らるれば、冬に欬嗽を生ずと。)

『素問』生氣通天論

是以春傷於風 邪氣留連 乃為洞泄

夏傷於暑 秋為痎瘧

秋傷於濕 上逆而欬 發為痿厥

冬傷於寒 春必溫病

四時之氣 更傷五藏

(是を以て春に風に傷らるれば、邪氣留連し、乃ち洞泄となる。

夏に暑に傷らるれば、秋に痎瘧となる。

秋に濕に傷らるれば、上逆して欬し、發して痿厥となる。

冬に寒に傷らるれば、春に必ず溫病たり。

四時の氣、更ごも五藏を傷るなり。)

※ 至春則陽氣大發

春は気候が次第に温暖となり、あらゆる生物に生發の気が生ずる。人体の機能もこの季節の気に応じて活発となる。このような状態を「陽氣大發」という。

王冰注

「藏とは五神の藏を謂うなり。腎は冬を主る。冬は骨髄を主る。脳は髄の海と為す。上下相応じ厥熱上薫す。故に脳髄消爍し、消爍するときは則ち熱気外薄す。

故に肌肉減削して病腎に蔵するなり。陰虚は腎臓の気虚なるを謂う。陽盛んとは膀胱太陽の気盛んなるを謂う。

衰うるとは病の衰退するを謂うなり。復反して入るとは、腎陰の脈中に入るを謂うなり。」

馬蒔注

「此れ温瘧の義を詳かにするなり。温瘧は之を冬風に中るに得。其の寒気骨髄の中に蔵す。正に腎は骨を主るを以てなり。春気大いに發し邪気自から出づること能わず。因って大暑に遇う。脳髄爍し、肌肉消し、腠理發泄す。或いは力を用うる所あれば邪気汗と皆出づるに至っては蓋し亦衛気に随って出づるのみ。此の病始まる時、何れの所にか舎蔵する。

實は之を腎に蔵するなり。正に以て腎は冬を主り、冬時は邪を蔵し、風府より下って伏膂の脈に行く。故に腎之を蔵すと言うなり。又復上行して缺盆の中に出づるときは則ち内より出でて外に行くなり。

是の如き者は始めて陰出でて陽に之くときは則ち陰虚して陽盛んなり。陽盛んなるときは則ち熱す。既にして陽気の逆極まるときは則ち気は復た反入して陽虛す。陽虛するときは則ち寒するなり。故に先ず熱して後寒す。病名づけて温瘧とするときは、則ち温逆の舎する所は腎のみ、寒瘧の舎する所の藏の如きは已に第一節中に見わる。」

張志聡注

「此れ復前節温瘧の病因を問う。是を以て帝温瘧と寒瘧と病皆安くにか舎すを問う。而して伯其の温瘧を答うるに止る。蓋し寒瘧の因は已に悉く前に論ず。但前節は、先ず風に傷られ後寒に傷られるを以て温瘧と為し、此の論は先ず陽より出で後陰に入り先ず熱して後寒すると爲す。

一は在天の陰陽の邪を論じ、一は形身中の陰陽の出入を論ず。文義殊ると雖も、而も理は則ち合一なり。蔵真(五蔵の真気)は腎に下る。腎は骨髄の気を蔵するなり。冬気は腎に通ず。故に邪は骨髄の中に蔵して内腎気と和合す。」

※ 爍

鑠と同義であり、『説文解字』には「金を溶かすなり」とある。金属を溶かしたときの灼熱の光や熱を表わす。非常に熱いさま。

※ 温瘧についてまとめると、冬に風寒の邪が体内に入ると、冬に応じる腎が主る骨(髄)の中に邪が入り込む。最深部に入り込んだ邪は、春の陽気が盛んな時期になっても外に出ることができず、夏の暑さの中で運動をするなど、陽気を激しく消耗するような状況でようやく邪が外に出ていく。

このような経過の場合、深部で陰気が邪とぶつかって逆流して陽気と交わるので、体表部で陽が盛んとなって熱になる。

やがて体内の邪が外に出ていくに伴い、陽気が虚するので冷えが現れ悪寒することになります。

帝曰 癉瘧何如

(帝曰く、癉瘧は何如。)

歧伯曰 癉瘧者 肺素有熱氣盛於身 厥逆上衝 中氣實而不外泄 因有所用力 腠理開 風寒舍於皮膚之内 分肉之間而發 發則陽氣盛 陽氣盛而不衰 則病矣

其氣不及於陰 故但熱而不寒 氣内藏於心 而外舍於分肉之間 令人消爍脫肉 故命曰癉瘧

(歧伯曰く、癉瘧なる者は、肺に素より熱あり。氣、身に盛んにして、厥逆して上衝し、中氣、實して外泄せず。 因りて力を用うる所ありて、腠理開き、風寒、皮膚の内、分肉の間に舍して發す。發すれば則ち陽氣盛んなり。

陽氣盛んにして衰えざれば則ち病む。其の氣、陰に及ばず。故に但だ熱して寒えず。氣は内に心に藏され、 外に分肉之間に舍し、人をして消爍脫肉せしむ。故に命けて癉瘧と曰う。)

帝曰 善

※ 癉

『説文解字』では「つかれ病むなり」とある。

心力を使い果たし、労の甚だしいことをいう。

のちに、悪疾や黄疸の類をいうようになった。

「殫」の意味もあり、極めつくすの意。

本文にもあるが、消耗しつくして痩せ衰えた病態。

※ 氣盛於身 厥逆上衝 中氣實而不外泄

テキストでは従来通り「氣、身に盛んにして、厥逆して上衝し、中氣、實して外泄せず。」と読み下しているが、柴崎先生は「中氣、實して」に対して疑問を投げかけている。通常、外に対しては内を用い、また「中」は「あたる」意味で用いられることが多い。

そこで、「氣、身に盛んにして、厥逆して上り、衝中す。氣、實して外泄せず。」という読み方を提示している。

※ 其氣不及於陰

『太素』では「不反之陰」、巣元方は「不及之陰」としている。

柴崎先生の解説。

「陽気が盛んであって衰えず、そこで瘧が起きた。その気が陰に及ばずとはどういう意味か。一般の場合ならば、其の極に達すれば陽気は衰えて来て、邪気は反って陰の方に入って之き陽が虚して陰が実するという状態となって寒するようになるのである。それが、癉瘧の場合は、陽が衰えないために邪気は陰に行くことができないのである。従って、『太素』の如く「之が陰に反らず」とする方が妥当であろうか。」

馬蒔注

「肺経素より熱あり、気其の身に盛んにして以て気逆上衝を致す。其の中気頗る實して外泄すること能わず。因って力を用うる所あるの時、腠理乃ち開き、遂に風寒をして皮膚の内、分肉の間に舎せしめて熱病乃ち発す。発するときは則ち陽気盛んになり。陽気盛んにして衰えず、病の大熱ある所以なり。内陰分の気と甚だ相及ばず。故にただ熱して寒せず。此の熱気は内心肺に蔵して外分肉に舎し、人をして消爍脱肉せしむ。病命じて癉瘧と曰う。此れに由って之を観れば則ち癉瘧の舎する所は肺と心のみ。」

※ 癉瘧

癉瘧は、もともと肺に邪があって発熱していて、中にこもり、心の藏に入り込む。(金→火 なので逆剋)心火の実熱は内部にこもり、外に出ていかないので消耗が進む。また、心の子である脾が主る「肌肉」にまでその影響は及び、「消爍脫肉」となる。激しい消耗性疾患になっていることが伺われる。

癉瘧については、先生からは「横紋筋融解症」の可能性が提示されました。

筋肉が痛み、痩せ衰え、ミオグロビン尿を伴う腎障害を併発することが多いとのことです。感染症などによる高熱に併発することもあるそうなので、「瘧」の症状として観察されてもおかしくはないかもしれません。

ただ、そうなると現代医学では輸液による支持療法が必要とのことですから、2000年前では打つ手が無かったのではないかと心配になります。

長くなりましたが、以上で瘧論篇が読み終わりました。

次回からはこの続きともいえる「刺瘧篇」を読んでいきます。

今回も最後までお読み頂きありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?