免疫力と自律神経の関係

免疫力の低下やその結果によって起こる様々な病気には自律神経の乱れが関係していると言われています。

1.自律神経とは?

自律神経とは消化や呼吸・体温・血圧・排泄などの生命活動のすべてに関わる機能を片時も休まず自動的に調節している神経です。

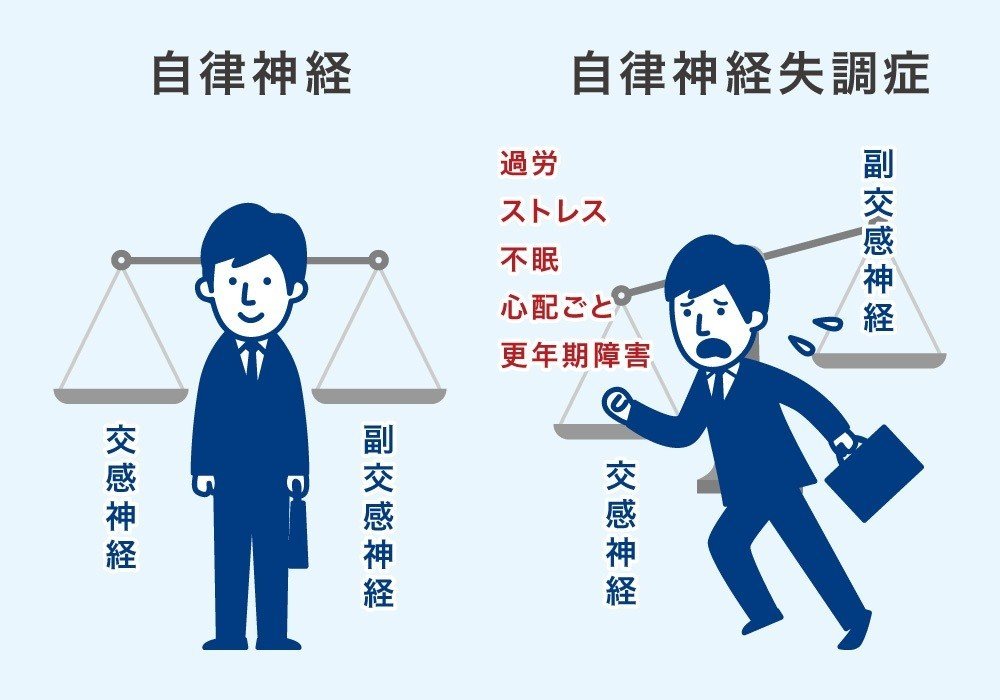

普段私たちの意志とは関係なく働いていて、興奮を起こして活動を促す①「交感神経」と、休む時に働いて身体の回復や修復に作用する②「副交感神経」の2つから成り立っています。

交感神経と副交感神経は、いわばアクセルとブレーキの関係にあり、この両者が絶妙のバランスを保つことによって身体の恒常性(こうじょうせい)が維持されています。

(哺乳類では恒常性維持は自律神経と内分泌腺が主体となって行なわれています)。

2.自律神経の司令塔

自律神経をコントロールしているのは間脳の視床下部と呼ばれる部分で、視床下部は自律神経の中枢として交感神経と副交感神経のバランスを支配しています。

また、自律神経は内分泌系(ホルモン)や免疫系(白血球)とも密接に関わっており、 アドレナリン・アセチルコリン・サイトカインなど様々な伝達物質を介して情報をやりとりしながら、お互いに影響を及ぼしています。

3.自律神経と免疫系

自律神経は白血球による生体防御や免疫システムも支配しています。

白血球は顆粒球・リンパ球・単球の3つに分けられますが、それぞれ60%・35%。5%が理想の比率とされ、このバランスが免疫機能を判断する1つの目安となっています。

中でも顆粒球とリンパ球の割合は自律神経によってコントロールされており、生活リズムや季節、ストレスの有無など様々な要因によって変化します。

顆粒球・・・

大きいサイズの細菌類を丸ごと飲み込んで処理する。交感神経が活発になると増加し、過剰になると化膿性の炎症や組織破壊を引き起こす。

リンパ球・・・

ウイルスなどの小さな物質を自らが作り出す「抗体」によって処理。副交感神経に支配され、増えすぎるとアレルギー疾患が起こりやすくなる。

※一般に【免疫】とはリンパ球の反応を指し、リンパ球の減少は免疫力の低下を招きます。

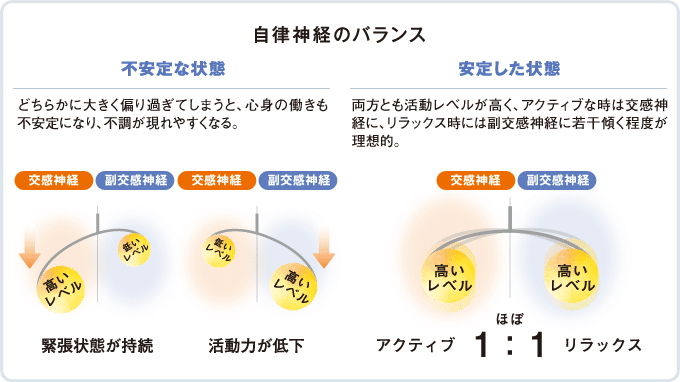

毎日の生活の中で適度な緊張とリラックスが繰り返され、自律神経の切り替えがうまく行なわれていると、白血球のバランスもほどよく保たれています。

しかし、ストレスによる酸素欠乏や不規則な生活・睡眠不足などによって自律神経のバランスが交感神経側に偏りがちになると、顆粒球が過剰に増え、その一方でリンパ球は減少して免疫力が低下し、結果として様々な病気が起こるのではないかと考えられています。

4.自律神経と内分泌系

自律神経を支配している視床下部は、様々なホルモンを分泌する脳下垂体もコントロールしているため、自律神経のバランスが崩れるとホルモン分泌にも影響が出ます。

心の悩みや長時間労働などの慢性的なストレスによって、自律神経が交感神経側にかたむくとアドレナリンといった「ストレスホルモン」の血中濃度が高まり、高血圧症を引き起こす一因となる。

またその逆で、ホルモンのバランスが自律神経の働きに影響を与えることもあります。

5.女性の悩み

特に女性は、妊娠・出産・閉経などのライフイベントにより一生を通じてホルモン環境が大きく変化し続けるため、自律神経のバランスを崩しやすいのが特徴です。

更年期はホルモンの分泌量が急激に変化するため自律神経がダメージを受け、頭痛・のぼせ・不眠・めまいなど様々な症状を伴う。

更年期障害を引き起こす原因となります。

また、ストレスや不規則なライフスタイルによってホルモンバランスが乱れると自律神経失調症になる場合もあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?