アンラーン💣リラーン📚ためらわん♫run14

⭐新たな経験は次なる学びの始まり⭐️

(これまでの虚栄を解きほぐす「unlearn」のため、頭の中を刷新する「relearn」を躊躇なく進めるための記録)

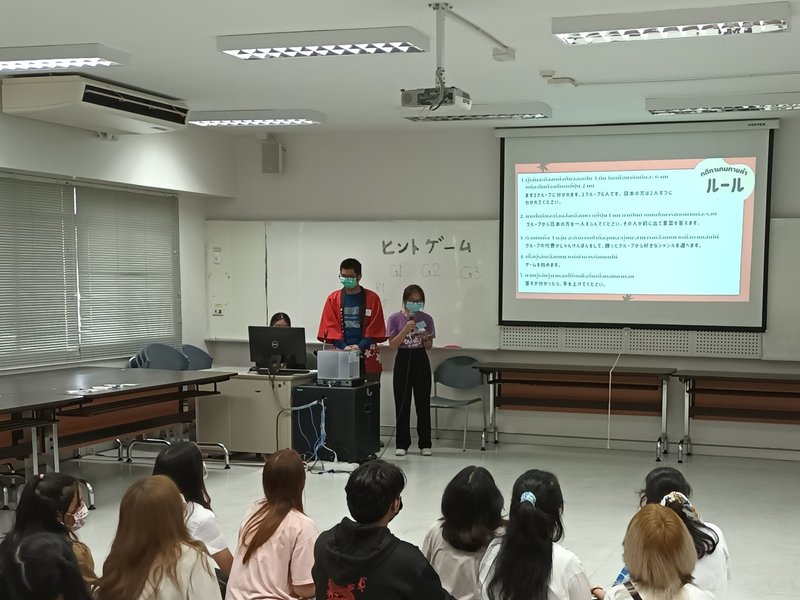

昨日、9月に一度交流をしていた大学の学生さんと、第2回目の交流会をしました。前回は大学1年生との交流で、今回は大学2年生との交流でした。

交流会に参加している学生さんは、通常の授業に加えて、日本語の授業を履修しており、日本語に対する興味・関心に満ち溢れています。そのため、勤務校の生徒たちに積極的に話しかけてきてくれます。

今回も、お互い1時間ずつ企画を持ち寄り交流しました。こちらは前回好評だった「かるた」に加え、新たに「日本の文化の一つである『箸』を利用した豆つかみ」、「日本語でお題を出して皆が動くフルーツバスケット」を提案しました。そして、大学の学生さんは、「日本語の質疑応答を利用したビンゴゲーム」、「お題が連想できるように日本語で伝えるヒントゲーム」、そして「タイの珍しい商品やお菓子の紹介・体感」を提案してくれました。

前回同様、お互いの文化を体感しながらの交流は、日本とタイの様々な違いに気づく機会となり、「レクリエーション」の要素だけでなく、「インスピレーション」の要素が大いにあって、非常に刺激を受けますね。

そうした多くの気づきは、「もっと知りたい」「もっと分かりたい」という「学びの呼び水」になってくれます。

「経験というのは、莫大なお金に匹敵する価値がある。ただ、ほとんどの人が、その経験を学びに使わない。」

これは政治家・外交官・物理学者・作家など八面六臂の活躍をし、「アメリカ建国の父」とも呼ばれたベンジャミン・フランクリンの言葉です。

この言葉が示しているように、経験はとても価値のあるものです。しかし、経験したとしても、面白かった、びっくりしたというような衝動的なレベルに留まってしまえば、せっかくの経験はまさに「宝の持ち腐れ」になってしまいます。

経験が本当の価値を発揮するのは、それをきっかけにして「次なる学び」に繋げていくときだと思います。

今回の交流会の引率で強く印象に残っているのは、フルーツバスケットのとき、何度もイスに座れなかった学生さんが、色を中心にお題を出していたのですが、その中で、特定の相手(勤務校の生徒)の服や靴を狙ってお題を出したものの、本人が思っていた色の名称とこちらが思っていた色の名称とが合わず、狙っていた生徒が動かないという場面でした。

ここから色の名称やイメージといったものは、言語や歴史などの条件も関係し、国によって違いがあるのだろうと気づかされました。どちらかというと日本は昔から色を細かく区別して名称をつけてきた歴史があります。そこで、タイをはじめとして他の国の場合は、色の分け方は日本と同様に細かいのか、それとも大雑把なのか、そういった違いに興味が出てきました。

新しい経験というものは、学びを派生・発展させてくれますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?