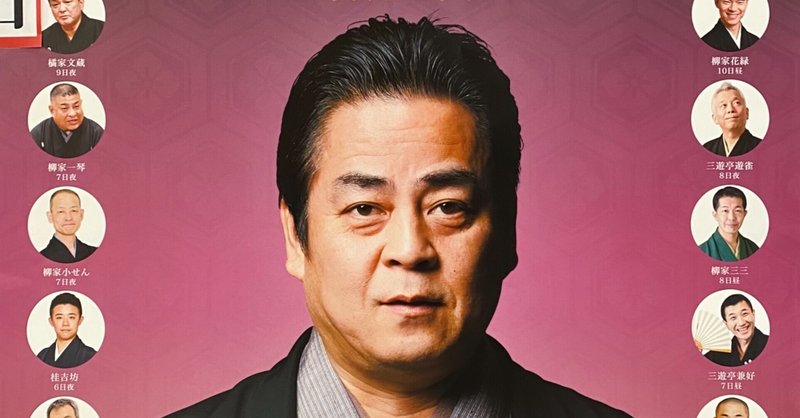

春談春 -お友達と共に- 初日 夜の部

2021年1月6日(水)

15:30頃

私から見れば、かなりの談春師匠好き※な姐さんからLINEが届く。

※そもそも家元=談志師匠のファンというか信者?この日も昼夜通しでチケット買ってるし、もしかしたら8回全部買ってるのでは?

「今、春談春の昼の部を観ているんだけど、この後に打ち合わせが入ってしまい夜の部を観ることができないから、お前さん、あたしの代わりに観ておくれ!」

とのこと。

言い回しはイメージです。

「単に打ち合わせを失念していただけなんじゃないのか?」と思いつつも、それを問い詰めたところで誰の得にもならないので訊ねない。

家から会場の紀伊國屋ホールまでは、ドアツードアで約15分。

ゲストは、文菊師匠と吉坊さん。

実は私、古今亭文菊師匠と同じぐらい吉坊さんの落語が大好きなのです。追っ掛けたり、映像を観まくったり、詳しく調べたりするわけでなくても、大好き。

なので、断る理由が無い。

18:00頃

この日の昼から「春談春 -お友達と共に-」が開催されている紀伊國屋ホールへ向かうために家を出る。

代理が決まった後、落語を聴いている最中に寝ないように少し休んでおこうと思い、部屋の座椅子に腰を下ろしたところ、瞬く間に爆睡してしまったらしく(記憶がない…)、危うく寝過ごしそうになって慌てて家を出た。

18:15頃

紀伊國屋ホールに到着。

私も随分と久し振りの紀伊國屋ホールだけれど、談春氏はこの紀伊國屋ホールで会を開くのは13年振りらしい。

慌てて家を出たこともあってか、紀伊國屋に着いて最初のフロアガイドで「イベントホール」の文字を見つけ、そのまま9階へ向かってしまい一瞬パニクる…。エレベーターを降りたら目の前には狭い廊下、見渡しても事務所的な部屋しかない…。幾ら久し振りでも、この階に紀伊國屋ホールが無いことは解る。「???」となりつつひとつ下の8階へ。本屋だと思っていたらディスクユニオンになっていてこれまた驚く。

その後、少しジタバタしたものの、開演時間までに4階の紀伊國屋ホールに到着。

受付で、取り置きのチケットを貰い、いざ場内へ。

あの建物はいつ頃に建てられたのかしら。

ロビーは、広そうに見えて、ごじんまりとしている。ロビーのどん突きの左右にホールへ繋がる階段が伸びている。この階段も、ホール内の通路も、椅子も、ステージも、こじんまりとしている。

ロビーに置かれた自販機が、妙に大きく見える。

そして、少し薄暗い。

この雰囲気、嫌いではない。

勿論、入場時には1人ずつ検温され、消毒液の用意もあり、マスクの着用も必須。

場内の雰囲気は、(当たり前ですが)正しく「談春師匠の会」。

まず前座替わりに談春師匠って…。

何なんだこの恐ろしい会は…。

この会の趣旨と、ゲストの2人を選んだ理由と、最初に自分がこの演目をやる理由を説明しながら、ゲストへプレッシャーを掛け続ける談春師匠と場内の雰囲気を見て、私に落語家はどうやっても無理だと思い知らされる。

落語家になりたいと思ったことがないのに思い知らされた。

副題は「お友達と共に」…。

演目は下記のとおり。

『唖の釣り(おしのつり)』

談春師匠曰く「この2人のゲストの前に何をやろうか考えてこれにした。」とのこと。で「久し振り過ぎ。落語はやっていないとできない。」ってえばってました。左膝の前にメモを置いていらっしゃったような様子。

『ツメ人情』

吉坊さんのために書かれた新作。人形浄瑠璃の「ツメ人形」が活躍するお話。最後はホロッとさせられる。いいわぁ〜。この日も吉坊さんの関西弁は心地良い。

『稽古屋』

上方の「人形浄瑠璃」に対してがっぷり四つの真っ向勝負。師匠の清元あり、踊りあり、鳴り物あり。

『夢金』

会の主役のトリ。舞台上手から登場、万雷の拍手。スッと高座に上がって頭を下げ、更に拍手が大きくなるところで、サッと顔を上げてのマクラ無しで大雪の降る夜へ。ゾクッとした。年末に文菊師匠の『芝浜』を聴いてから、年明けの『夢金』。うん、真面目に働こう。

21:10頃

終演。舞台に吉坊さん、文菊師匠も登場。談春師匠が2人にちょっと絡んでからの三本締め。こんな状況だと皆さん新年会とかもできないだろうからと談春師匠のお心遣い有り難し。少しでも目出度い気分で、感謝を込めての手締めでお開き。

いやぁ〜、緊張したー、疲れたー。

でも、存分に楽しんだ。自分が好きな落語が、どういうスタイルなのかを再確認できました。

今年始めての落語会、濃厚でした。

どうかこれが最初で最後になりませんように。

姐さん、ありがとう。

以上、ご報告まで。

もし少しでも何かのお役に立ちましたらサポートいただけますと幸甚です。タケノワ座やキモサトの活動に役立てます!