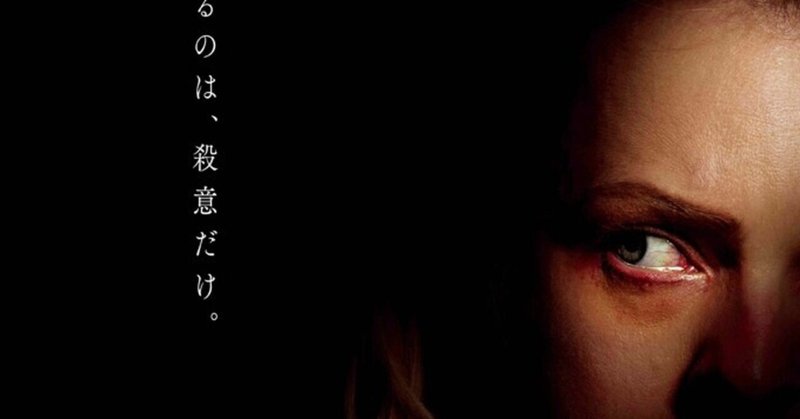

竹美映画評45 変態のためのテクノロジー『透明人間』("The Invisible Man"、2020年、アメリカ)

過去に何度かリメイクされてきた透明人間の物語を、「テクノロジーは変態のためのものなんだ!」という狂気に憑かれた監督(褒めてます)リー・ワネルの脚本監督に、ブラムハウスの商売っけが混ざってこんなのができあがっちゃったという佳作。

科学者で富豪だが人を支配したがるおサイコ男エイドリアンの元から逃げ出したセシリア(エリザベス・モス)。その後エイドリアンが自殺したと聞かされ、莫大な遺産を残したと聞いても信じきれないセシリア。やがて不可解な出来事が起き始め、セシリアは社会的にも精神的にも次第に追い込まれていく。

2000年にはポール・バーホーベン監督による『インビジブル』が製作されている。

「透明人間」の元々のコンセプトが、透明になった男が追い詰められておかしくなって死ぬという悲劇(でも傲慢という罪を犯したことへの罰だろう)だったことを継承し、透明人間になった男というのは悪事を働くものらしい。2000年頃のは、バーホーベンらしく、人間は突然変な欲望を暴走させることがあると何の理由もなくぶつけている感じと思われる。思い出せる限りで彼の方では男は「元々彼女をコントロールしたがっていた」訳ではなかったと思う。

2020年の『透明人間』は、『ソウ』『アップグレード』のリー・ワネル監督・脚本。テクノロジーをえげつなく使って人の精神と肉体を支配した後破壊するワネル監督の変態趣味に、ブラムハウス・プロダクションという稀代の興行師がついた。大変面白く、隅々まで現代アメリカが描き込まれている傑作に仕上がっている。

「ソーシャル・スリラー」という意味では、同作は、男性から女性に対するモラル・ハラスメントの問題を告発するような側面があり、時流に乗っていると言える。他方で、モラルハラスメントと配偶者間での精神的支配の問題は、イングリッド・バーグマンがオスカーを獲った『ガス燈』から続くテーマと言える。

(どうでもいいけど↓淀川さんのレビューがこうして好きなときに聴けるって最高じゃなくて??)

エイドリアンが知略を尽くして彼女を追い込み支配していたという背景説明から、その後透明になってからも尚、彼女を執拗に追い込んで行く様は恐ろしい。

違う話だが、やはりここでも、アメリカのホラー映画の一つの原則「登場人物はできるだけ金持ちが望ましい」のルールが守られている。科学者でど金持ちで西海岸ってことは、それなりに意識高い系としてうまく自分を演出できているはずだ。何ならエイドリアンが同性婚支持者だったり反トランプだったりする描写を入れてもよかったと思う。『アメリカン・サイコ』でも、中身は自我の無いサイコ野郎なのに、妙に人権擁護派のようなことを言って同席する他のある男性(もちろん…)を喜ばせるシーンがある。

恐らくリー・ワネル監督自身が映画を作るにあたってそういうものに全然興味が無いんだと思う。

『アップグレード』のラストを覚えている我々としては、最後の最後まで気を抜けない。テクノロジーに淫した人間は必ず何かマズいことに巻き込まれるのではないか…そんな風に考えると、ラストシーンのカットが異様に長い理由が分かる気がする。セシリアがこれから何をやるかは観客の空想に任されている。ラストシーンの最後のあの表情じゃなかったら悪いことを想像しますよね。絶対。何と言っても、リー・ワネル監督は『ソウ』で、アナログ・デジタル両方のテクノロジーを駆使してあれだけ人の精神を苛め抜く様子をモニターで見つめる狂気を描いた人なわけで、観客を安心させる気はない。そして、モニターを通じて相手の苦痛を観察するなんて、ほぼ変態だ。そんな変態性を社会の役に立てられるようにするとしたら、もうホラー映画作家になる他無い。恐怖と不快感と怒りをいっしょくたに混ぜて疑似体験させるホラー映画という娯楽の中でなら、彼らは正気を保てるのではあるまいか。

ところで、映画の中ではセシリアとエイドリアンの間に生殖の要素が絡んでくる辺りで気持ち悪さが最高潮に達する。しかし、同作はセシリアは結局子供を産むのかどうかという点をどう考えているのかすら見せなかった。生殖の主導権を男女が互角に争えるようになる時代は来るのだろうか。究極的には試験管で子供を作り産み出す以外に無いと思う。だがそれはまた、知らぬ間に自分の卵子・精子を使って勝手に子供が作られるという新しいリスクを孕む。技術的な問題も含め、大変大きな論点だが、そのトピックをエイドリアンの邪悪さを表現する一つの設定としてのみ使い、お話の中に隠してしまった。その領域に下手に手を突っ込まない方がいい。そういう采配をブラムハウスは(と敢えて言わせていただくが)よく分かっているように思う。

オバマ時代に顕著になった、ポップカルチャーの中にアイデンティティ政治が入り込んでしまう流れに乗り、時にはそれを煽るような形で人種の問題や格差の問題を扱ってきたブラムハウス・プロダクションは、ジェンダーの問題にどう接触しようか、『ハッピー・デス・デイ』や本作、『ザ・スイッチ』辺りで探りを入れているのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?