2-4.黒潮の生態系、海は濃厚スープ!?、藻類と共生するサンゴたち、および、造礁サンゴは熱帯のオアシス:特別展「海 ―生命のみなもと―」見聞録 その08

2023年08月12日、私は国立科学博物館を訪れ、一般客として、特別展「海 ―生命のみなもと―」(以下同展)に参加した([1])。

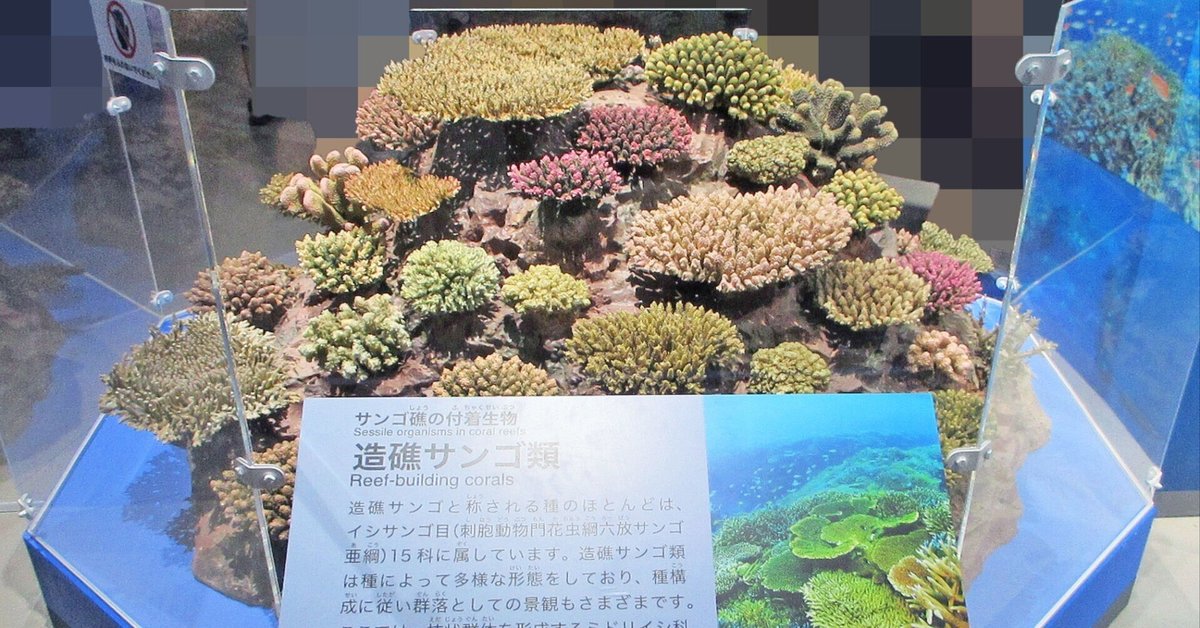

同展「第2章 海と生きもののつながり 2-4.黒潮の生態系、海は濃厚スープ!?、藻類と共生するサンゴたち、および、造礁サンゴは熱帯のオアシス」では、黒潮の生態系と付着動物(特に造礁サンゴ)が言及されており、かつ、関連生物の標本が展示された([2]のp.54-71)。

スジイルカは、ハクジラ類の小型なイルカで、成体体長は2.2~2.6 mになる。

外洋性で、数百頭の群れをつくり、春先にかけて北上する。

これまでは本州以南で目視やストランディングが多いが、近年北海道周辺でもス卜ランデイングが増え、温暖化の影響が懸念されている(図08.01,[3])。

タイへイヨウ アカボウ モドキは、アカボウクジラ科に分類される世界的な珍種のハクジラである。

2003年に外部形態(外見の特徴)や遺伝的情報が公表される(Dalebout et al. 2003)までは、外見すらわからない「謎のクジラ」と言われていた(図08.02,[4])。

日本では、5種のウミガメが認められる。そのうち日本の砂浜で産卵が見られるものはアカウミガメ(福島県以南の太平洋岸)、アオウミガメ(小笠原諸島、南西諸島)、および、タイマイ(南西諸島)の3種である。残り2種のオサガメとヒメウミガメは日本では産卵しないが、沿岸を回遊することがあり、漁業によって混獲される、または海岸に漂着することがある。

アカウミガメ(図08.03)は日本で産卵するウミガメのうち、圧倒的に産卵数が多い。日本は世界でも有数のアカウミガメの産卵地で、北太平洋で唯一の産卵地でもある。

甲殻類や貝類などの硬いものを好んで食べるために顎の力が強く、頭が大きい。

アオウミガメ(図08.04)は沿岸に住んでいるため、ダイビングで出会えることが多い。

海藻や海草類を食べるが、クラゲを食べることもある。

頭部はアカウミガメに比べて小さく、上顎と下顎の縁辺部が植物を食べやすいようにギザギザになっている。

タイマイ(図08.05)はサンゴ礁の発達した海域に生息し、枝サンゴの隙間に付着する海綿類を食べる。そのため、クチバシが鳥のように尖った形をしている。甲羅は成長に応じて瓦のように重なり、縁辺部が尖ってくる。黄色と黒のモザイク模様で、鼈甲(べっこう)細工に利用されてきた([5],[6])。

サンゴはイソギンチャクやクラゲの仲間で、刺胞動物(腔腸動物)に含まれる。サンゴ礁を作る造礁サンゴ(イシサンゴ)と宝石サンゴは、ともに刺胞動物で近縁であるが、違うグループに属している。

造礁サンゴ(図08.06)は浅い海に棲んで成長が早いが、宝石サンゴは深い海でゆっくりと成長する。

刺胞動物の中では、六放サンゴのイシサンゴが造礁サンゴの主要なものであるが、ほかに八放サンゴ(図08.07)のアオサンゴやヒドロ虫綱のアナサンゴモドキも浅い海に住む造礁サンゴの仲間である。

「サンゴ」は動物の1匹1匹、または群体の1つ1つを指す。「サンゴ」がその石灰質の骨格を積み重ねて海面近くまで高まりを作る地形を「サンゴ礁」と言う。言い換えれば、「サンゴ」は生物、「サンゴ礁」は地形のことを指す。

サンゴだけでなく、石灰藻、有孔虫、貝などの様々な生物も、石灰質の骨格や殻を作る。サンゴとこうした生物が死んだ後、残された石灰質の骨や殻が固まって長い間積み重なり、サンゴ礁を作る。サンゴ礁の地形は、陸地とサンゴ礁とが接した裾礁、陸地とサンゴ礁の間に深さ数10mの浅い海(礁湖:ラグーン)を持つ堡礁、および、サンゴ礁だけがリング状につながった環礁の3つの種類に分類される。

造礁サンゴは、体内の共生藻の光合成のために光が必要である。このため、光が届く浅い海に生息している。約水深20mまでには、様々な種類のサンゴが分布している。澄んだ海では、水深80mくらいまでサンゴが見られる。一方、共生藻をもたない宝石サンゴなどの非造礁サンゴは、水深数100mの深い海に棲んでいる。

造礁サンゴは本州沿岸にも分布しているが、水温が18~30℃くらいまでの暖かい海がもっとも生息に適しており、地理的には熱帯・亜熱帯の海岸に多く分布している。とくに、暖流が流れる各大洋の西側に、サンゴもサンゴ礁も多く分布している。世界でもっともサンゴの種類が多いところは、インドネシア、フィリピン、ニューギニアで囲まれた海域で、ここでは70属以上、450種以上のサンゴが分布している。ここから離れるに従ってサンゴの種類は減少していく。また、インド洋と太平洋には基本的に同じ種類のサンゴが分布しているが、大西洋には違う種類のサンゴが分布しており、種類数も少なくなっている。

日本はサンゴとサンゴ礁の分布からは北限に当たるが、サンゴ分布の中心から黒潮が流れてくるため、同じ緯度に比べて多くのサンゴが分布している。琉球列島から九州、四国、本州に沿って、北へ行くほどサンゴの種類数は減少していく。 太平洋側では館山湾、日本海側では金沢周辺海域まで造礁サンゴの生息が確認されている。サンゴが積み重なって作る地形であるサンゴ礁の北限は、日本では種子島、世界のでは大西洋のバミューダ諸島とこれまでいわれていたが、最近北九州の壱岐にサンゴ礁の地形があることが確認された([7])。

黒潮には貧栄養なのに生物が豊かという矛盾である「黒潮パラドックス」が存在するが、その解明が楽しみである([8],[9])。

参考文献

[1] 特殊法人 日本放送協会(NHK),株式会社 NHKプロモーション,株式会社 読売新聞社.“特別展「海 ―生命のみなもと―」 ホームページ”.https://umiten2023.jp/policy.html,(参照2024年01月27日).

[2] 特別展「海 ―生命のみなもと―」公式図録,200 p.

[3] 独立行政法人 国立科学博物館.“スジイルカ”.国立科学博物館 ホームページ.研究と標本・資料.標本・資料データベース.海棲哺乳類データベース.海棲哺乳類図鑑.マイルカ科.https://www.kahaku.go.jp/research/db/zoology/marmam/pictorial_book/s_coeruleoalba.html,(参照2024年01月10日).

[4] 一般財団法人 沖縄美ら島財団.“世界初!希少な鯨類 タイヘイヨウアカボウモドキのオスの全身骨格標本を展示”.沖縄美ら海水族館 ホームページ.お知らせ.2021年03月17日.https://churaumi.okinawa/topics/1614826545/,(参照2024年01月10日).

[5] 環境省.“ウミガメ保護ハンドブック(高解像度)[PDF 26.8MB]”.環境省 ホームページ.政策.政策分野一覧.自然環境・生物多様性.希少な野生動植物種の保全.ウミガメ保護ハンドブック.https://www.env.go.jp/content/900491148.pdf,(参照2024年01月13日).

[6] NPO法人 日本ウミガメ協議会.“ウミガメの種類”.日本ウミガメ協議会 ホームページ.ウミガメについて知りたい.ウミガメの教科書(初級編).http://www.umigame.org/umigamenitsuite/cn10/kyoukasho_shurui.html,(参照2024年01月13日).

[7] 一般社団法人 日本サンゴ礁学会.“サンゴ礁Q&A”.日本サンゴ礁学会 ホームページ.https://www.jcrs.jp/?page_id=622,(参照2024年01月13日).

[8] 国立研究開発法人 海洋研究開発機構(JAMSTEC) アプリケーションラボ(APL).“海流と生態系の関係は?”.黒潮親潮ウォッチ ホームページ.2015年05月01日.https://www.jamstec.go.jp/aplinfo/kowatch/?p=621,(参照2024年01月13日).

[9] 国立大学法人 鹿児島大学 水産学部.“黒潮の海水は栄養が乏しいのになぜ魚は黒潮に集まり産卵するのか”.鹿児島大学 水産学部 ホームページ.学部で学びたい方.Let’s Enjoy! 水産LIFE.https://www.fish.kagoshima-u.ac.jp/topinfomember-2/aqu/,(参照2024年01月13日).

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?