自伝”光の啓示”「第3章 岡山・備前へ」

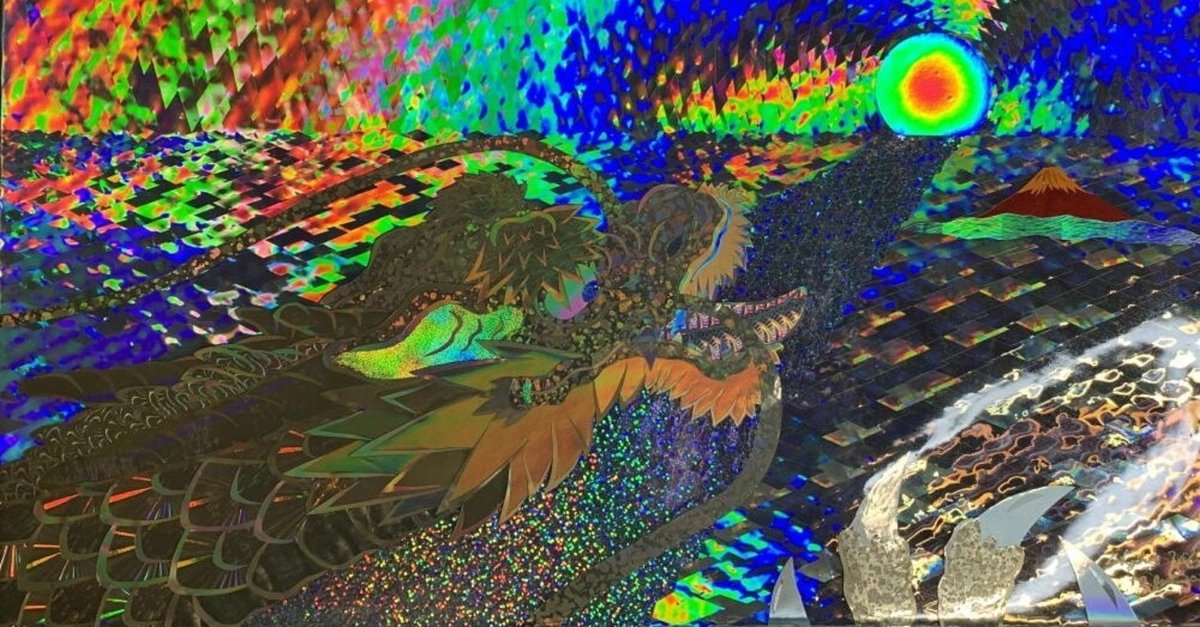

こんにちは、現在は世界初の新技法「ホログラムズコラージュ」のパイオニアとして活動しているTakayuki Hibinoと申します。

定期購読マガジン「光の啓示」では、1989年の夏、私がアート活動を始めたきっかけになった光の啓示から現在に至るまでの経験や出来事を記憶にある限り綴っていく実話です。

世界情勢が急激に変化していく中で、16歳からきびしい世の中をサバイバルしてきた私の経験が少しでもあなたにお役に立てれば幸いです。

私のHPはこちら

http://takayuki-hibino.wixsite.com/takatyuki-hibino

第3章 帰路は長い道のり。のつづき 岡山・備前へ。

アメリカ→ドイツ→UK→インド→日本と

1週間かけてなんとか無事に帰ることができた。

この3カ月間の経験は、

すべてにおいて今後のアート活動の自信につながった。

帰国して間もなく、

備前焼・六姓窯元 桃蹊堂 26代目 陶芸家 木村英昭氏から

コラボレーションの連絡があり、さっそく備前に向かった。

木村英昭氏とは1995年の岐阜市のコンペで出会い、

その後、彼はスペイン・バルセロナに2年間芸術留学していたが

帰国し陶芸家として活動をスタートしていた。

そんな彼に、岡山駅までわざわざ迎えに来ていただき、

岡山駅から車で桃蹊堂へむかった。

桃蹊堂は、赤穂線伊部駅の正面通りの左側にドーンと建っていた。

ここで備前焼について少し説明します。

備前焼とは

●日本六古窯(備前、丹波、信楽、瀬戸、常滑、越前)のひとつであり、平安時代より一千年以上もの間、穴窯や登り窯により、変わりない焼成方法で約二週間松割り木のみで焚き続けます。そして20メートルほどある窯の作品を置く位置によって酸化炎による「胡麻(ごま)」、還元炎による「桟切(さんぎり)」、藁を巻いて炎を直接当てないようにサヤの中に入れて酸化炎で焼いた「緋襷(ひだすき)」、還元炎では「青備前」、そして直接薪の灰が直接被る「窯変(ようへん)」などがあります。

桃蹊堂の歴史

・備前藩主池田侯より御細工人として藩御用を賜る。

・東宮殿下に亀香炉献上。(大正十五年五月二十一日)

・昭和三年御大典瓶子の謹製。

・宮内省御用達、大禮使御用達のご下命を賜る。

・閑院宮殿下御買上の光栄を賜る。(昭和五年五月)

・閑院宮殿下御床置物(寿老人)製作御下命。(昭和五年五月)

・昭和天皇花瓶御買上の光栄を賜る。(昭和五年十一月)

・高松宮同妃殿下御来窯、献上。

・閑院宮殿下に献上。

・平成御大典瓶子の謹製。(即位の礼)

・靖国神社(九段)御神杯謹製。

・伊勢神宮瓶子奉納。

・広島通商産業局長より表彰。

・伝統産業功労者として表彰。

・通商産業大臣より表彰。

桃蹊堂の系譜

木村 清三郎 (慶長18年?)…当代資料不足のため定かではない。

木村 清三郎 (延宝?)…当代資料不足のため定かではない。

木村 宗硯 (享保19年歿)

木村 庄左衛門 (寛保2年歿)

木村 十郎兵衛 (寛延3年歿)

木村 作平治 (宝暦4年歿)

木村 勝左衛門 (明和3年歿)

木村 庄左衛門 (寛政2年歿)

木村 伊兵衛 (寛政12年歿)

木村 兵左衛門 (文化9年歿)

木村 庄左衛門 (文化年間)

木村 庄左衛門一清(文化12年)

木村 半左衛門 (文政2年歿)

木村 庄左衛門友治(天保8年歿)

木村 亀吉 (明治18年歿)

木村 仙三郎 (大正元年歿)

木村 藤太郎 (大正14年歿)

木村 庄三郎 (昭和10年歿)

木村 兵次 (昭和35年歿)

木村 桃山(実) (平成12年歿)

木村 桃山(憲次) 現当主

木村 英昭 (昭和45年生)

備前焼・六姓窯元 桃蹊堂HPより

http://ww3.tiki.ne.jp/~tokeido/biz.html

さっそく備前焼をみながら説明をきいたが、

そこで疑問がわいた、

備前焼は、赤松の薪を燃料に登り窯で、窯たきをするのだが、

その薪の灰が作品の表面について、

その灰が溶けて胡麻(ごま)とか窯変(ようへん)という焼けになるが、

この「灰が溶ける」ということが理解できなかった。

さらに、「桟切(さんぎり)」は、

炎が通った跡が表面に景色として残っているものがある。

「緋襷(ひだすき)」は藁(わら)巻いた跡が

襷(たすき)のように残る景色だ。

窯焚きも10日から14日行うとのことで、

その間は薪をくべるために交代制で

24日間登り窯の番をするということだった。

備前焼は、釉薬を使わない。

土と会話し、炎をあやつる、

土と炎だけの陶芸ということだ。

さて、コラボレーションの話だが、

備前焼・陶心会の企画で、

BIZEN1999という企画展が岡山高島屋で

開催されることになり、

その中で現代アートとのコラボレーションして

新たな備前焼を試みるために、

私が木村 英昭氏とコラボレーション作品を発表することだった。

素材としての備前焼。

なかなか面白い、あらたな発見もあるかもしれない。

とはいえ轆轤(ロクロ)をやったことはない。

そこで、ロクロは木村氏が担当して、

私は手びねりや他の方法で表現することになった。

今日から2週間程度備前に滞在して、

まずは土との会話だが、

この制作が伝統工芸の奥深さをおもい知ることになった。

つづく

よろしければサポートお願いします。いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!