スポーツ専門職の育成に革命を。専門学校時代の終焉へ。

「スポーツを仕事にしたい」という人の選択肢はこれまで大学のスポーツ学部や資格の取れる大学、専門学校でしたが、これが10年以内にAscendersに代わります。この領域に使われている約400億円のお金をスポーツ業界に還元し、また既存のシステム(学校型教育)を一変し、専門学校をリプレイスし、全く新しい育成環境を構築することで、日本のスポーツ市場はさらに発展します。

《スポーツトレーナーになろうと考えてる人で》

・専門学校や大学に進もうと思っている高校生

・AT、PT、柔整、鍼灸、NSCAなどの資格を取ろうとしている人

・資格取ったけど現場に出れそうもなく悩んでる人

・社会人だけど、新たに目指したくて、専門学校に入ろうとしている人

上記に当てはまる人は絶対に読んでください。当てはまらない人でも興味があればぜひ。なおこの文章の【これ】は心の声です。

Ascenders College のきっかけ

2020年の4月より開講するAscenders College(以下カレッジ)について詳細をまとめています。先ずカレッジを作ろうと思った経緯なんですが、World Player Project(以下WPP)というスポーツ専門職のコミュニティを3年半運営していて、危機感と嫌悪感を感じたからです。

WPPはトレーナー、栄養士、指導者、ビジネスの4分野で、講師による講義、志や意識の高い仲間といる切磋琢磨する環境の提供、現場に出れる機会や案件を提供、各プロジェクトを主体的に動かしたりをしています。WPPの所属には社会人と学生の両方がいますが、ここに所属する学生を見ていて3つの大きな課題に気がつきカレッジを立ち上げることにしたのです。

① 成長速度が遅すぎる(卒業後、社会で戦える戦力になっていない)

② 目的とあっていない(スポーツにおいては生徒の目的は無視)

③ 学校型&資格取得の教育が無意味(時代に合っていない)

3つの課題は根本的になぜ改善されなかったのか専門学校に関わるすべての年上の人たちに問いたいです。なぜ学校をアップデートしないんでしょか?と。

WPPはコミュニティを作ることで、学生の場合、学校の勉強の足りない部分(教えてくれない事)を補ったり、スポーツの現場に出たり、成長の効率化をしようとやってきたのですが、WPPに所属する人たちをみていて、確かに成長を感じられましたが、彼らの様子や意見、声から、このままでは根本的な解決にならないということが分かったからです。

そもそも、学校がやってくれれば、補う必要すらないんです。年間150万もらってる学校がもっと効果的な指導をすれば、そもそも必要なんてなかったのです。150万払ってるのに、3-4年も時間を使ってるのに、資格以外の社会で使える武器もくれず、十分な情報も与えず、スポーツ現場の経験も与えず、特に何も手に入らないのはなぜでしょう。最も時間とお金を奪っている学校で得れるものが圧倒的に少ないという事実です。

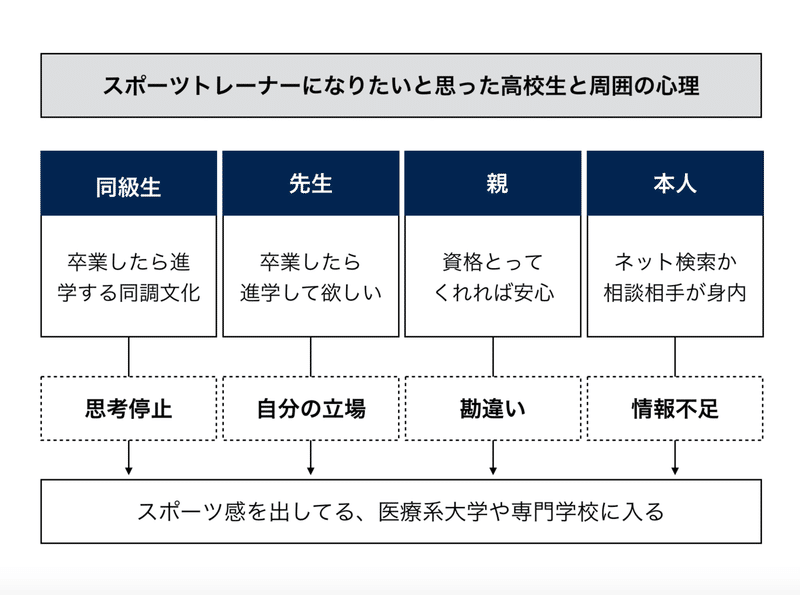

なぜそうなるのか?客観的に思うところは、経営目線でいうならば「やる必要がない」が妥当な答えだと思います。学校にとってお客さんとなるのは大抵が高校生です。高校卒業直後、スポーツトレーナーが何かも分かってないのに、情弱な高校生を入学させます。高校卒業後は、全員が進学するんだという同調文化、親も資格が安心材料、スポーツトレーナーの意見ではなく高校の先生の意見、高校生の多くは、ネットで検索してホームページに「スポーツトレーナーになれる」のパワーワードを見つけて決めている。学校にとっては”好都合な状況”なのです。

【なのに入学したら「なれない、無理、諦めろ」って詐欺じゃん、なら消せよ。中学生に甘いこと言ってた高校の部活の顧問が入学した途端、態度変わって殴るやつと一緒やん】

トレーナーがどんな職業(仕事)かも、どんなトレーナー(種類)、選手の何を解決したいのか(手段)もわからない、経験もしていないのに、まさにその瞬間を、準備期間を狙っているのです。やることも決まってない、なんとなくトレーナーになりたい、そんな時に「資格とっておけば安心でしょ」「トレーナーには資格が必要だよ」これが負の思考サイクルの始まりです。

その準備期間で取る資格や入学を決めるのがおかしく、リスクが大きいのです。資格はあとで本当に必要になってから、取ればいいからです。使わない資格を持っても無駄になるわけです。しかし学校は「資格」をとらせるのが目的で、それ以外をシャットダウンするとこもあります。資格の合格率を上げたいからです。外部での活動を禁止するとこもあります。実際に警告通達をだしてる学校もあります。学校以外に触れて欲しくない、他に関心を持たれたくない、学校の時間を奪われたくない、情弱の方が都合がいいからです。足りない分を外部で学ぼうとしてるのに「学校のことだけやってればいい、資格の勉強をしろ」こんなことを言う学校があるわけです。

【WPPでは学校の成績を重視しています。通うならちゃんと成績をとる。意味ないと思うなら時間とお金がもったいないから辞めなさいと。】

結局学校は、彼らを騙すことで、生徒を集めています。入学をしてもらいたからホームページではスポーツに関われるような、見せ方をし、説明会でもスポーツに関われると言い、スポーツチームにスポンサーをすることで、提携しているように見せる事で、情弱な高校生の安心を与え、入ってしまえば、囲い込み、やめさせない事で資格取得と卒業でまた、生徒を集めるサイクルを作るのです。

※数百名のWPPに所属するor外部の学生と卒業生から聞いた話なので全ての学校ではありませんがほとんどがそうでした。4年間で500人余裕で超えてるのでそうゆうことだと思ってます。

負の思考サイクルは、スポーツトレーナーが何かわからないまま、ATやPT、柔整、鍼灸、NSCAなどの資格を2-4年の時間と数百万のお金をかけてとってしまった故に、それを活かそうとするため考えの幅や選択肢が小さくなるのです。本当にその資格がやりたいことにつながっているのか、トレーナーの仕事、トレーナーの種類、選手の解決手段として最適なのか。結局取ったのに、資格の取り直しや、全く違う道に進むの事はよくあることです。当然、それ自体は学校に責任はありませんし、関係もありません。

なりたいトレーナー、使う知識とスキルに、時間とお金を使って最優先に身につけるべきなのです。情報がない高校生の時に、資格を取らせる判断させるのは、情弱を狙ったビジネスでしかないです。そういった学校は結局、資格をとるための機関です。

もう100万、150万払ってしまったとしても、そこにいたくない、成長を感じられない、変化や刺激、熱狂がない環境に、あともう300万、450万払って、2年、3年と貴重な時間を使うのかを考えて欲しい。親のためなのか、自分のための人生なのかを。

【私は祖父との約束で2浪して早稲田大学に入学しましたが、大学に行くことは無駄だと思いました。それは大学という環境を全く使いこなせず、4年間を過ごしたからで、4年間という時間と400万以上のお金をかける環境でもタイミングでもなかったと思っています。学生起業したけど、使いこなせなかった。長くなりそうなので、この話は一旦ここで終了】

みんな分かってるけど、そうゆうもんだと諦めていた。変えようとしなかった。自分たちのビジョン実現において、そこにボトルネックがあるとするなら、そんな市場は変えてやるよと思ったわけです。

Ascendersカレッジの概要

さて、前置きが長くなりましたが、カレッジの内容についてお話ししようと思います。おいおい、そこまで煽ったんだから、さぞかし凄いんだろうな、と思ってる方もいらっしゃいますが”ガラケーの時代にスマホをつくって提案している”と思ってください。10年後には大きく常識が変わっていますが、2020年の今年はまだまだ未完成なカレッジになると思います。

さて、これから0期生と一緒に作っていくのが楽しみでしょうがないですが、カレッジでは学び続けれる環境の中で情報と機会を提供していき、また既存のシステム(学校型教育)ではなく、独自のシステムでやっていきます。弊社のカルチャー「主体性をもつ、仲間を勝たせる、当たり前を世界基準に」は変わりません。

・24時間使える1部屋と最低限の道具設備のみ

・座学なし、全て完全オンライン

・ターム制度。1ターム20 人で締め切り

・いつでも入れる(同タームに入った人が同期)

・講師と一緒にディスカッションと実習

・講師は、現場の先輩〜トップまで、業界も多様

・現場で学び、自力で現場を獲得するまでやりきる

・約1000日(3年間)で戦力になる

・3年は在籍上限、その前に進路が決まれば出れる

・全国のカレッジ拠点に参加可能

・全国にカレッジ寮設置で入居可能

・在籍中に学費以上を稼ぐ

2020年の1ターム目に入ってくる人たちは0期生として、システム構築に協力してもらいながら構築していきます。2ターム目から入ってくる人たちが1期生となります。タームについては後ほどお話します。

1部屋に最低限の器具と道具、治療ベットやラック、ビデオ、モニター、ホワイトボードの壁、テービングなどの消耗品、トレーニング器具、トレーナーになるためのベースを得るために最低限のモノのみ用意します。各医療メーカーさんとお話しして、カレッジ生に試してもらい、選んでもらい、使い慣れてもらい、将来的に使ってもらうことで、メーカーさんにリターンを返す仕組みを考えてます。

まずはインプットなんですが、学習の定着率を示すラーニングピラミッド、これは研究結果だけでなく、自分自身が体感したことでもあります。5~30%の上4つは”受動的”な学習になるのですが、これは基本的にオンラインで完結します。

偏差値80の東大生と偏差値30の体育会系の学生が同じ勉強をしたとき、覚えるスピード、定着率、応用力(丸暗記でない)を図るとその差は歴然です。私自身も偏差値28の時と、77の時では定着が全く違うことを体感しました。勉強の仕方、本質の捉え方に気づかないと、その後の効率が非常に悪くなるので、損してしまいます。早いうちに気づいた人はその後が有利なのは明白です。

カレッジでは下の3つの”能動的”な学習機会しかありません。座学はありません。オンライン講義の内容は現場のスポーツトレーナーに統計により必要だと思う最低限のベースから目的(目指す種類、理想像)に応じたそれぞれの基礎を動画にまとめて全国統一にします。

知識:解剖学/生理学/栄養学/バイメカ/経営学/ビジネス/指導学/心理学など

実技:治療/ストレッチ/トレーニング/テーピングなどの基礎

をまとめたものです。当然、学習定着力をあげてから主体的にオンライン学習してもらいます。オンライン学習には講義動画についてオンラインでレポートで提出すると、その講義に対する、他の人のレポートを見ることもできます。捉え方や着眼点、理解力などを比較参考にすることができます。

毎度同じ内容をリアルでやるのはナンセンスですよね。それなりの総再生時間があるので、各々がどれだけ視聴したのか見える化し、どれくらい定着してるのかを独自のシステムで管理し、学習サポートをします。テストはオンラインテストになります。

同時に、カレッジ最初の目標は、トレーナーがどんな職業(仕事)か、どんなトレーナー(種類)がいるのか、選手の何を解決したいのか(手段)をはっきりさせることです。1年かけてそれを決めることが、その先の成長を圧倒的に加速させます。

座学がないため、実習やディスカッションに必要な最小最低限の環境を用意します。カレッジ生が24時間使える部屋を用意します。カレッジが開発し、基本的な能力スキルのベースを身につけ、インターンや現場経験を通じて、社会性を身につけ、学費以上に稼ぐこと、そして挑戦と失敗、自分の中の仮説検証の機会を増やしていきます。

下記はカレッジで想定している”ある1週間”のスケジュールの例です。

実は60%が定期スケジュールで40%が不定期です。これには2つの理由があります。定期のスケジュールで行う講義の内容は、契約している講師が外部からきて、テーマに沿った講義90分をしてもらいます。テーマは例えば『スクワット』『股関節』『膝蓋腱の痛み』『四肢の分離運動』『下肢へのアプローチ』『現場での仕事術』『試合直後のマッサージ』といった内容で、そのテーマに沿って、指導してもらいつつ、カレッジ生同士でディスカッションしながら学んでいきます。

実習は現場にいる方々が、不定期で来て頂き、指導してもらいます。NPBやJリーグ、Bリーグといった様々な競技のトップの現場で活躍するトレーナーが各々のオフシーズに来ていただく予定です。こちらは1ヶ月前に予定も発表され、スケジュールをどう組んでいくか、時間の有効活用も考えさせます。

成長するには意識の高い仲間とディスカッションし、その職のトップ、先輩から学び、現場で研鑽し合う、そんな環境に身を置かなければ成長しません。24時間使える部屋で普段から学んでいることを互いに教えあい、検証し合うのが理想です。また、その部屋にはカレッジ生が診ている選手や一般の方が訪れ、施術することも可能です。

よく問われるのが、講師は誰なんですか?質は大丈夫なんですか?です。トレーナーではない自分が4年間トレーナー業界の人たちと関わるなかで、課題と感じたことなんですが、1つは良し悪しの判断が難しい点です。自身のやり方に自信があるのはわかるのですが、業界の人同士ディスりあったり(ホント仲良くして欲しい...)結局は正解がない世界でもあるわけで、多種多様なトレーナーの考え、やり方を自分で考え、実践し、判断するのが本質的だと思いました。

2つ目はトップから学ぶと同じくらい近しい人から学ぶ機会が少ない点です。スポーツでもなんでもそうですが、自分と一番近しい人(2-3年くらい上の先輩)から学ぶ機会は非常に大きな成長になると思っています。有名なトレーナー、実績がある人から学びたいのはわかるのですが、それは順番と頻度のバランスだと思っています。有名なトレーナーは忙しく時間もなかなか取れないので、なによりお金がかかるので余計に自分の状態が学んだ時に最大化される準備をしておくべきです。

【正直言うと、バスケ歴1年目ごとき、地区大会1回戦レベルのやつが、指導者の実績は?とかいうこと自体おかしいと思うんですよね。まだそのレベルじゃないし、大事なのは基本ベースの教え方がうまい人から学びながらトップの考えにも触れることだと思います】

カレッジでは100名以上の現役トレーナーに加え、様々な専門家の講師が定期と不定期に指導してもらう予定です。47都道県にカレッジができたら、講師の方にはいつでも全国どこのカレッジでも指導していただける環境と仕組みにしようと考えています。当然予算内ですが。

インターンについては、Ascendersのネットワーク、講師からの紹介などを通じて、給与をもらい、社会経験、勉強かつ仕事として、最低限の稼ぐ力をつけて頂きます。トレーナーとしての知識とスキルを学びながら、学費以上を稼いでもらいます。現場研修については3パターンありまして、学びにいく現場、実践する現場、自ら掴み取る現場です。自分自身のどんなトレーナーになりたいのかを知るためでもあり、決まった後に経験を身に付けるためでもあります。

海外研修も実施予定です。カレッジに3ターム在籍すると海外研修に参加できます。こちらは研修費は最終タームの学費に含まれていますので、その他の経費だけ実費になります。これまで130人、10ヵ国ほどの海外研修の実施の実績が弊社にはあるのと、その中で、やはり世界のトップ環境を知る、感じること、イメージを具体的にすることは大切であると考えているので、必ず実施します。どの国かははカレッジ生のビジョンに合せて3地域から選んでもらいます。

【自分自身が学生時代にシリコンバレーでGoogle、ラスベガスのZapposに行って大きな影響を受けた経験があるから、必ず実施したいと思ってます。スペインとアメリカのトップのスポーツ環境を見てきましたが、間違いなく触れること、知ることは確実にビジョンをより鮮明にし具体化します】

2020年の4月と5月に、東京と大阪からスタートし、今タームに入った人は0期生になります。わかりやすい表現で言うと、4月入学とかはなく、いつでも入れます。1ターム(最大300日の期間)に入った人が同期になります。20人になった時点で締切り、次のタームまで待つか、枠が空いている他の都市に入ることができます。最大3タームまで在籍できます。いつでも辞めれます。仕事(契約)や次のステップ(進学や就職)が決まれば2ヶ月前に書面でのやり取りを完了することで辞めることができます。また、ビジョンや目的が変わった場合も、半ターム分の学費を支払うことで辞めることがでできます。半タームが終わるまでにスムーズなキャリアチェンジができるようにサポートします。

資格は?

現状はカレッジで取ることはできません。資格を必要なタイミングでとるような文化と構造にします。3-5年はトレーナーのことを知り、どのトレーナーになるにしても必要なベースを学び、業種関係ないスキルと考え方を身につけ、社会性が身につく経験をしておくべきです。自身のビジョンにおいて、ATやPT、柔整、鍼灸、NSCAなどの資格がどうしても必要な場合のみ、提携先の学校法人にご紹介予定です。将来的には自社グループ内でも取れるようにも考えていますが、弊社では資格を作ったり、認定書も作る気はありません。心の安定材料や、まやかしになってはいけません。

資格は漠然と不安だから取るものではなく、具体的にどういう場面で誰の役に立つのか?明確にイメージしたうえで、目的を持ってから取るべきだと思っています。目的があるって言う人には、その目的に対して、その資格を取る事とが手段として適切なのかまで、カレッジでは考えさせます。

目指す資格自体の意義、学ぶにあたって得れる知識、持つことで、できる仕事はAIやロボットにとって変わらないのか?先生や親の意見は専門家じゃない、いち意見でしかありません。その分野に熱狂はあるのか?2-3年という時間と3-400万を何使うかはすごく重要です。有効に使えば、ものすごく成長できます。劇的に変わります。

他の業界で考えてみてください。プログラミングを学ぼうと思ったら大学や専門学校に行こうと思う人は、おそらくほぼいません。民間企業の学習サービスを考えるでしょう。逆に海外ではエンジニアになるための無料の大学までできました。これが、このムーブメントこそが答えだと思っています。そう言うと、需要や、前提が違うという話をしてきますが、スポーツ業界も例外ではないと思っています。時代はどんどん変化し、最適化されるのです。

【これスポーツの専門職の育成とか考えてる人に伝わるかな?外の業界だと割とすぐ伝わるんだけどな...】

費用は年間76万円(税別)です。これから値上がりする可能性もありますが、1期生以降の金額については、0期生と一緒に考えていきます。何にどう自分の学費が使われてるのか、有効活用するのか、考えてもらおうと思っています。もともとは「WPPを週6やったらいいじゃん」と思ったのがきっかけでした。カレッジのみはなくWPPに入ることを条件と考えています。なお0期生に関しては共にカレッジを形にしていくので、WPP(年間18万)を込みの年間76万円で考えています。実質1ターム58万になります。伝説となる0期生をお待ちしています。

カレッジの展望

2020年4月5月に東京と大阪をスタートさせ、その後、福岡、名古屋、広島、札幌、仙台の7都市につくっていきます。1つの部屋に人数が上限に達していけば都市ごとに部屋を増やしていき、システムを管理し、店舗のように増やしていきます。講師やソフトの部分は共有できるので質を担保して47都道府県にカレッジをつくります。47都道府県、プロ(トップ)チームがある100都市に広げていきたいと考えています。このモデルをアジアを中心に展開していきたいと思っています。店舗増やすに近いイメージかもしれません。地元を離れる人もいるので、47都道府県にカレッジ寮(シェアハウス)を用意し、トレーナーの駆け込み寺になるかもしれません。

プロ(トップ)チームがある100都市と提携し、スポーツ現場のネットワークを増やしていき、トレーナーだけでなく、今後は指導者や栄養士など、スポーツ専門職のカレッジシステムをつくっていきます。すでに数十チームの現場の方とお話しています。プロだけでなく、育成年代、アカデミー、学校や部活、実業団、アマチュア競技、一般の方まで幅広い現場で活躍する人材を輩出していきます。「スポーツ専門職が成長できる環境」をつくることで、スポーツ人材エコシステムを構築していきます。

これはカレッジとはまた別ですが、弊社で独自のシステムを開発し、同業の評価やお客さんからの評価と変化量を測って、トレーナーの能力を測れるようにしたいと考えてます。資格のある無し、肩書きだけではなく、今の能力値、実績から判断できるようにします。

再現性のある人材育成こそ、必要です。選手は当然、同じくらいに支える側の育成が必要だと思います。

最後に...

学校の売上で大きいのは奨学金の返済によるものだそうです。もはや、やってることは金融業です。専門学校と国家資格試験を受けれる大学に通う学生の3人に1人は貸与型の奨学金を利用しています(文科省の資料参考)卒業生が出る度に、積立式に増えていきます。

大学や専門学校は、高校と連携して、進学させ、楽してお客を獲得し、奨学金という負債を残して、使わない資格をとって、低い給与で働き、苦しんでいる人が沢山いるという事実があります。奨学金の制度や学校の存在を否定してるわけではなく、当然、給与型奨学金は必要としている人が多くいます。しかし、本質的にマッチしていない人を、入れようとする行為や考え方、倫理的にどうなんでしょう。断ればいいのではないでしょうか?「経営していく、生き残るためだ」と言われたら、いやいや、その考えがクソだなとしか言えません。教育機関として、本質的じゃないし、改善し、時代に適応すべきです。その気がないのであれば、全力でそういったとこを潰していきたいと思います。情報がオープンな時代だからこそ自分たちを変えていかないと終わっていくと思っています。

カレッジは自分たちのビジョンにおけるほんの1つですが、めちゃめちゃ重要な機能を果たすので、必ず実現します。この課題に本気で挑む仲間も募集してます。

自分にしか発信できない、スポーツに関わる全ての方にとって役立つ情報をGiveし続けたいと思います。