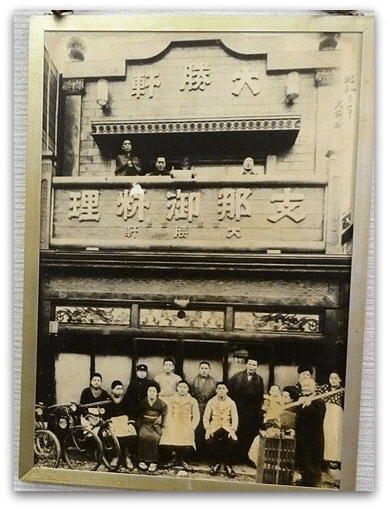

ラーメンアーカイブ人形町大勝軒⑨

~ 「大勝軒」の俗説 ~

大勝軒という名になった由来には、いくつかの俗説があり、そのひとつに「大正元年に開店したから」というものがある。3代目の奥様こうさんも娘(4代目千恵子さん)にそう話していたという。だが、この書が乃木希典のものだとなるとその説は成り立たなくなる。乃木は、明治天皇が崩御された際に自決しているのだ。すなわち(元号があらかじめ決まっているのなら別だが)大正→大勝とするのは考えられない。

そうなると日清日露戦争で大勝したことにあやかってつけたとされる説が有力になる。3代目が大正時代になったから、と語った背景には、戦争を想起させる名を娘には伝えたくないという気持ちもあったのではないか、と千恵子さんは語っている。大勝、大正、大将。正解はわからない。ただ、間違いなくこの時代背景の中で大勝軒という名が生まれたのだ。

開業を「1912年(諸説あり)」としたのは、先にも書いたとおり、そういった(不確かな)文献が残っているからではあるが、この大正=大勝という説にするため、(開業を)あえて1912年としたと邪推もできる。創業が1912年ではなく、その前であるのが真実であるとすると、この説はなおさら真実味を増すが、本稿ではそれを明らかにすることを目的としていていない。

~ 繁盛、そして独立店たち ~

仁軒さんや乃木大将との出会い。来々軒の体験。浅草での日々。初代半之助の中に湧き上がったワクワクするような新しい店への期待が、徐々に形となっていき、その意志を二代目が継ぎ、開店し、味を紡ぎ、今日まで歴史を残すことになるそのワクワクが、いかほどのものだったのか。それを想うだけで胸が熱くなる。

こうして開店した人形町大勝軒は初代が描いた夢のストーリーのようにすぐさま繁盛したという。おそらく客層も花街であった浅草とは違い日本橋の勤め人、商売人であっただろうが、すぐに評判となり、口コミは広がっていく。

当時の厨房には料理人が溢れ、その中から早くも独立をする者も現れる。また、昭和に入ると「始まりの地」浅草にも支店が誕生している。

独立した主な店舗は以下である。

1914年大正3年 新川大勝軒(茅場町)

1924年大正13年 横山町大勝軒(馬喰横山)

1933年昭和8年 日本橋本町(三越前)

1946年昭和46年 浅草橋大勝軒(浅草橋)

※()内は現在の最寄り駅

その他にも清澄白河(※ご主人が亡くなり閉店)、小岩(浅草橋大勝軒出身1995年創業)、石神井公園(武蔵関?未確認)、上溝(未確認)、妙典(閉店)があった。その他にもあるかもしれないがいずれも未確認だ。

各店の現在はといえば、新川はご主人が病に倒れてから、別の経営陣が手伝っていると聞いたが詳細は不明。馬喰横山はこちらもご主人の怪我で休業中。一時は復活も考えたというが、そのまま閉業という可能性も高い。浅草橋は先日も寄ったが、代替わりを果たし元気に営業中で心強い。その中で本流からの独立店としては、本町の大勝軒がもっとも雰囲気を伝えつつ、人形町大勝軒譲りの味を味わえる店ということになるが、こちらも日本橋の再開発に伴い、2019年4月26日閉店となった。

各店について軽く触れていこう。

~ 新川大勝軒 ~

新川(茅場町)の大勝軒の創業は1914年。本店についで二番目に古い。場所柄昼間はサラリーマンでごった返す繁盛ぶりだった。料理もこの系統らしく、品があり、麺も自家製、かに玉・エビ玉の餡は塩ベースだったりと出自をしっかりと踏襲した良いお店だったが、ご主人が病に倒れて、しばらくのちに経営を譲渡したという話を聞いた。

新川大勝軒の料理(2013年)

提供:FILEのラーメンファイル

提供:FILEのラーメンファイル

2012年にはご主人の息子さんが神田須田町にお店「中華料理 大勝軒」を出すもこれもすぐに閉じてしまった。

現在も営業は続いており、メニューも基本的には以前のものを踏襲しているが、麺が凡庸な中華麺になるなど、大勝軒らしさが希薄になっているのが寂しい限りである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?