Canon EOS R3

カメラを新調したので、まだ全然使い込めていないがファーストインプレッションとして書きたいと思う。

SONYからグローバルシャッター搭載のα9iiiが登場したり、高画素なのに連写も速いSONY α1やNikonZ9などの優れたカメラが他社から出ていてそれらに比べると地味なスペックな感じは否めないが、実使用の快適性やカメコ現場で必要な感度帯での現実的な高画質という観点で考えたときに画素数に無理がないので高感度画質が良くダイナミックレンジに優れていて、扱いやすいサイズの画素数、実用的な電子シャッター、縦位置グリップ一体型ボディ、高度なフリッカー制御、瞳認識トラッキングAFなどEOS R3はカメコにとって結構バランスいい機種だと思う。

採用の決め手

良いところ

高感度画質

dxomarkによると現行フルサイズ機の中で最も良好な高感度画質を持つ機種らしい。EOS-1D X Mark3も新カメラの候補に上がっていて、高感度画質がいい方を買おうと考えて作例やセンサースコアなど色々なものを見たときにトータルではEOS R3のほうが画質がいいなと思ったのでEOS R3を選ぶことにした。

作例を提示してみる↓

カメラ2台の高感度画質を比較するなら同じISO感度で同じレンズで似たような距離感の箱で同じような焦点距離で撮った写真を挙げろよって言われるのは重々承知だが、画像を一目見ればもはや別次元の高感度性能があるので1DX2のISO 4000の画像とR3のISO 8000とISO 10000の画像を掲載するがもはやR3の高感度画質は1DX2を完全に過去のものにするレベルに高感度画質が綺麗だ。

もはやこのレベルになるとISO感度を気にして撮る必要はないし、これまでより速いシャッター速度を使うデメリットはほとんどないに等しい。例えば、過去の撮影では暗くて苦労したダイバーシティ東京の屋外のイベントスペースでの日没後の撮影では70-200mm F2.8を使用しても1DX2でISO 10000くらいを使用してかなりノイズを出してシャッター速度も多少落として無理やり撮影していたのがR3ならある程度実用的な画質でシャッター速度を下げる幅も軽減して撮影可能なことを考えると画質面で飛躍的な進化を遂げていると思う。

[1DX2]

[EOS R3]

現実に即した「適度な」連写性能

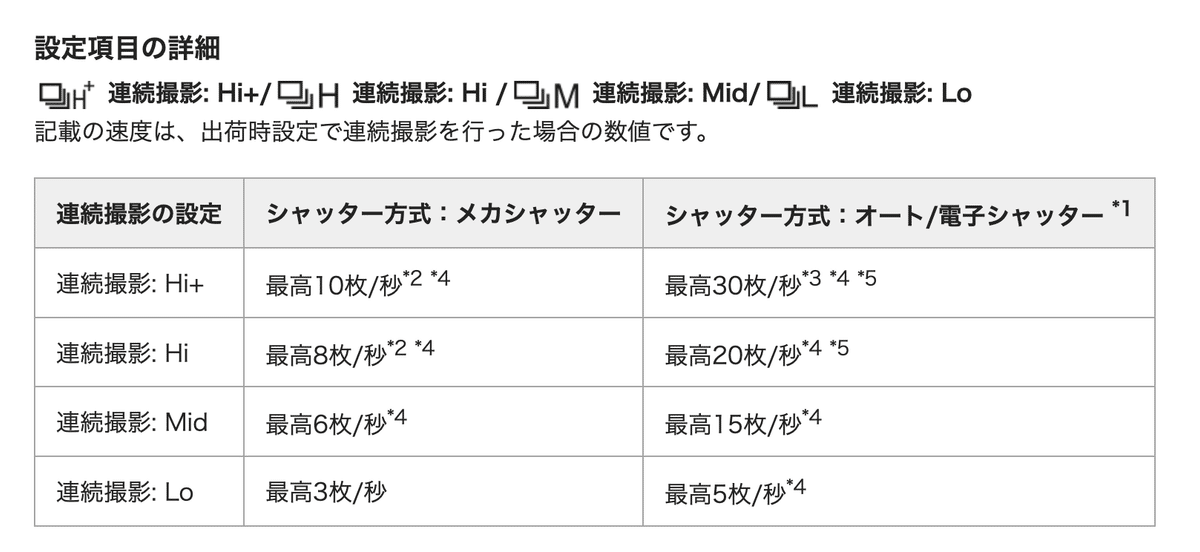

まず、前置きとしてCanonのミラーレス機は全体的に連写のコマ速の調整機能があまり良くない。例えば、ライバルメーカーのSONYやNikonは連写速度のコマ速をモードごとにある程度変更できるので、被写体によってはそこまで速くなくてもいいって人は調整することによって複数の連写速度の選択肢を設定して使い分けることが出来る。

さて、EOS R3で現実的に使用するコマ速は電子シャッターでは15fps、メカシャッターでは12fps、フリッカーレス撮影(電子)では15fpsで撮影するのが現実的なラインだと思う。コマ速の変更の調整幅がないのは不満だが、人間を撮るのに十分に速く、1DX2よりも早い連写速度でちょいどいい連写速度だと個人的には思っている。

例えばEOS R6 mark2の電子シャッターではH+で40fps、Hで20fpsと流石にちょっと速すぎる感が否めない。(UHS-2対応でもSDカードの速度は最高級品を使ってもせいぜい300MB/s程度しかないのでSDカードの書き込み速度に対して連写速度が速すぎてライブ撮影の現場での使用を考えたときに無駄に枚数が嵩むのはデメリットになってしまうのではないかと思う。

電子シャッター、メカシャッター両方とも高水準

前項で電子シャッターのコマ速の優秀さに関しては述べたが(実際の使い勝手としてはNやSの電子シャッター機種と同水準だとは思うが)、EOS R3はメカシャッターのコマ速が速い点でもメリットがあると思う。

例えば、SONYのα9iiやα1のメカシャッターの最高連写速度は10fpsなので使ってるユーザーの方には申し訳ないが、控えめに言ってあんまり速くないので自分的にはかなりもっさりとした印象を受ける。

最近の積層センサー搭載の機種の電子シャッターは普通にローリングシャッター歪みが問題にならない程度には読み出しが速く、ストロボのシンクロ速度もメカシャッターとそこまで変わらなくなってきたのでメカシャッターを使う必要性がない感じは否めないが、やはり電子シャッターで困った時の他の選択肢としてメカシャッター(メカシャッター/電子先幕シャッター)の選択肢があるのはメリットだと思う。

【メカシャッター】

[メリット]

動体撮影時に歪みが少ない

ストロボ撮影時に強い(?)

[デメリット]

レリーズタイムラグが長い;EOS R3のメカシャッターのレリーズタイムラグは具体的に上げると一眼レフのEOS Kissシリーズと同程度のレリーズタイムラグで、控えめに言ってミラーレス機のメカシャッターのレリーズタイムラグはどの機種も遅い。

メカシャッターは寿命があるので撮影すれば摩耗し、センサーダストの原因となるし、寿命を超えて使用したときにシャッターユニットが破損することがある。

電子シャッターに比べて連写が遅い

【電子先幕シャッター】

[メリット]

フラッグシップの一眼レフと同等程度のレリーズタイムラグがあり、反応速度が速い

電子シャッターよりはローリングシャッター歪みが少ない

ストロボのシンクロ速度が電子シャッターよりは速い

メカシャッターよりはファインダー像の消失時間がマシ。

[デメリット]

メカシャッター同様シャッターユニットを使うので部品が摩耗し、センサーダストの原因となるし、寿命を超えて使用したときにシャッターユニットが破損することがある。

電子シャツターに比べると連写速度が遅い

高速シャッター使用時にボケが欠ける現象がある

↓電子先幕シャッターのボケ欠け現象について実例を入れた記事があったのでご紹介させていただきます。

実際に電子先幕シャッターのボケ欠けが発生するのはかなりシャッター速度が速い時で、ライブ撮影でそのシャッター速度を使うほど光量があるときは積層センサー搭載のハイエンド機では電子シャッターを使うほうがメリットが大きいからおそらく電子先幕シャッターを使うシーンはないだろうし、カメコ現場から離れて夜景の撮影となった場合はそこまで高速なシャッターを使用する必要性がないし、夜景自体は結構暗いのでボケ欠けするほど高速なシャッターを使うまでISO感度を上げたらISO感度的な画質の低下が起きるので現実的にあり得ないし、そこまでの高速シャッターを使えるような夜景なのであれば普通に電子シャッターを使用する選択肢もあると思うので、シーンによるとは思うが積層センサー機では実際に電子先幕シャッターのボケ欠けが生じるシーンはそこまでないのではないかと考える。(そもそも、そこまで電子先幕シャッターを使わない)

【電子シャッター】

[メリット]

連写速度が速い

ファインダー像の消失時間が極めて少ない

レリーズタイムラグが短い

シャッターショックがないので微ブレの発生を抑えられる

摩耗する部品がないので寿命が内外

[デメリット]

機種によるがローリングシャッター歪みがある

機種によっては電子シャッターでは同じISO感度のメカシャッターや電子先幕シャッターに比べてダイナミックレンジや高感度画質の低下がある場合がある

電子シャッター使用時の制約が少ない

RAW画像で撮影するメリットとしてデータ容量が大きい代わりに14bitで階調データが豊富で明るさや色調整の幅が広い点が挙げられる。

一昔前のミラーレスカメラでは高速連写時には読み出し速度を速めるために電子シャッターでは12bit RAWになってしまう機種が多かったが(現行機種のR6 mk2なども電子シャッターでは12bitになるらしい)、EOS R3やα1、Z9などの機種では電子シャッターでも14bit RAWを使用することができ、電子シャッターを使用した時のデメリットが少ないという点が挙げられる。

また、電子シャッター使用時のデメリットとしてダイナミックレンジが低下する機種が多いことが挙げられる。EOS R3では電子シャッター使用時でも1DX3のメカシャッター使用時のダイナミックレンジがあり、メカシャッターと電子シャッターでのダイナミックレンジの変化が少ないというメリットがある。

また、電子シャッターで一番の障壁となっているのは幕速の遅さに起因するローリングシャッター歪みだと思うが、積層センサーを搭載し実用上問題ないレベルでローリングシャッター歪みが少ない点でメリットがあると思う。

縦位置グリップ一体型ボディ

カメコの現場において縦位置グリップを付けずに肘を上げて撮る配慮に欠けた頭の悪いカメコは周囲に嫌われるので縦位置グリップを使うか持ち方を工夫して周囲に迷惑をかけないようにするのは当然のマナーだと思う。

外付けのバッテリーグリップに比べて一体型ボディのほうがグリップ形状が握りやすい点や縦位置専用のボタンやダイヤルが充実している点、隙間がない分雨などの悪天候に強いなどのメリットがあるのでやはりライブ撮影用機材は縦位置グリップ一体型のボディに限る。

縦位置グリップ一体型にしては軽量なボディ

重量を比較してみる。

バッテリー込みの現実的な重量測定だ。1DX2比で500g以上の軽量化になっており、重量的にシステム重量が軽くなって撮影時に長時間安定して持っていることができるのはメリットだと思う。

高周波フリッカーレス撮影対応

自分はまだ正確に使いこなせている感じがしないのと、高周波フリッカーレス撮影onで撮影しても連写でコマ間でフリッカーの出方にばらつきがある点から高周波フリッカーレス撮影自体の精度がまだ発展途上な可能性はあるが、高周波フリッカーを考慮して撮影することが出来るのはメリットだと思う。(特に、直近の目標のクマリ野音は高周波フリッカーが出るのが過去に予習として撮影に行ったときに白キャンの野音ではISO感度的にはもっとシャッター速度を上げてもよかったけど高周波フリッカーの縞々が出ちゃってその対処としてシャッター速度を下げるしかなかった。実際にどこまで正確に高周波フリッカーレス撮影機能が機能するかはその撮影現場で実際に本番撮ってみないとわからないが、高周波フリッカーへの対処ができるならより高速なシャッター速度を選ぶことができるので実際に有効に機能すれば非常に強力な武器となると思う。)

優秀なトラッキングAF

1点AFでの撮影でも追尾性能はいい印象だったし、トラッキングAFを使ってみても1DX2よりもいい合焦率だなという印象だ。

ライブ撮影くらい激しく動いていても瞳認識してトラッキングAFを使用することが出来るのでシャッター速度さえ確保できていれば容易にまつ毛にピントを合わせることが出来る。

現段階では自分はミラーレス系のCanon機を使って歴が浅いのと、他のミラーレス機でライブ撮影をしたことがないので他の機種と比べてどの程度優れいてるかを表現することが難しいが、自分としては合焦率もピント精度も非常に満足している。

LP-E19で電池持ちがいい

CanonのミラーレスのR3より下のモデルでは一眼レフとかでも歴史の長いLP-E6シリーズ(LP-E6NH)を使用していて、LP-E6(1800mAh)、LP-E6N、LP-E6NH(2130mAh)と2回のマイナーモデルチェンジを経て現在採用されている。LP-E6NHが16Whなのに対してLP-E19は30Whと約2倍の容量があるのでバッテリー交換の頻度を減らすことが出来るメリットがある。

また、LP-E6シリーズは2セルなのに対してLP-E19は3セルで駆動電圧が高いのでモーターの駆動速度が速いというメリットもある。

サブ電子ダイヤル2

これまで1DXシリーズではメイン電子ダイヤルとサブ電子ダイヤルの2つのダイヤルでISO、絞り、シャッター速度の露出の3要素を調整しないといけなかったので咄嗟に明るさを大きく変更したいシーンでは手間取るシーンがあったが、メイン電子ダイヤル、サブ電子ダイヤル、サブ電子ダイヤル2の3つのダイヤルを備えているEOS R3では露出の3要素をそれぞれ独立したダイヤルに設定することが出来るので咄嗟の明るさの調整がより速くできるようになった。

CFexpress Type-Bカード

2019年のCP+でメモリーカードメーカー各社が参考出品していて自分も当時そのデモを見ていて、2020年に1DX3などで採用されて、EOS R5に採用されたあたりから次世代メモリーカードの規格としてやっと市民権を得た感じがあるが、2024年の現在ではtype-cのカードリーダーも安価なものだと3000円くらいから購入することができ(高いものは1.5万円くらいまである)、カードリーダーの選択肢もかなり多いので「時期が良い」と思う。

最新規格のCFexpress 4.0に対応したUSB4(40Gbps)対応のカードリーダーを使うとUSB 3.1 Gen2(10Gbps)ではUSB規格の速度的に最大で1.25GB/sで頭打ちだった転送速度が2GB/s以上の速度で転送可能となり撮影後のワークフローが劇的に改善する。

最新のUSB4対応の高価なCFexpress 4.0のカードリーダーだけでなく、安価なカードリーダーでも実測で800MB/sくらいの転送速度が出ていたので、どうせポータブルのSSDにデータを入れる時に800MB/sの速度はSSD側の速度的に出ないので安価なカードリーダーでもそこまで困らないと思うし、安価なカードリーダーは性能はほどほどだがコンパクトなので、カードリーダーを持ち歩くのもらくだし、撮影後にすぐにスマホにカードリーダーをつないで数枚速報用に写真を取り出すような使い方をするときにもかなり便利なのでメモリーカードが速いのはやはり便利だ。

データならWi-Fiで転送すればいいのでは?って意見もあるだろうが、実際に使ってみると1枚30MBくらいのRAWファイルを30枚くらい適当に選んでWi-Fiで転送してみると現行最新のiPhone 15 Proを使用してみても転送速度はあまり速くなくて、その間カメラとの接続でWi-Fiを使ってしまっているのでモバイルの通信をすることもできなくなるし、転送を待っている間にiPhoneをスリープさせたりホーム画面に戻って他のアプリを開いたりしているとカメラとの接続が切れて転送が止まってしまうことがある(止まってしまう?)ので、転送の利便性という観点で考えるとやはりワイヤレスの転送よりも有線での転送のほうが速度も確実性も高いと思う。

一方、SDカードだとUHS-Ⅱ対応の最高グレードの製品でも各社とも読み込み速度でせいぜい300MB/sくらいなので転送速度的に速く現像を始めたいのに400GBとか撮ったら転送を待っている時間のストレスも減るので、その点でも快適だ。

他のメモリーカードの規格と比較してみよう。

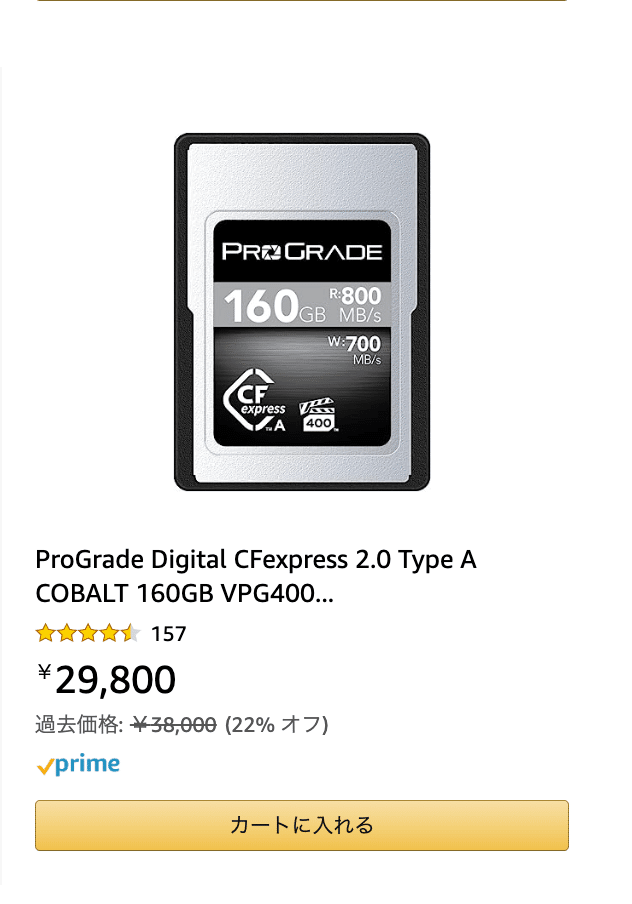

CFexpress Type-Aと比較したときにまず、Type-Aはギガ単価が高いので大量に撮影するカメコにとって大容量のカードでなおかつバックアップのためにデュアル保存することを考えるとメモリーカードの導入コスト的にかなりきついなという印象を受ける。

1枚あたりの容量を何ギガにしたいとかは個人の好みの問題もあるのでそのへんは一概には言えないが、今の高画素高速連写の時代に1枚160GBだと撮影中のカード交換の頻度が高くて最新機材にしては扱いが煩雑かなぁと思う。(その前に、この値段でデュアルだと枚数揃えられないw)

あと、Type-Aは速度的な問題もあると思う。Type-AはSONYのα9iiiの120fpsの超高速連写が1.6秒で詰まってしまうらしく(RAWでもJpegでも1.6秒しかもたないらしく、たぶん映像エンジンの処理能力とか熱の問題もあるのだろう)、連写での高負荷の書き込みへの耐性を考えるとCFexpress 2.0 Type-Aの理論値最大1GB/sだと流石にちょっと余裕がないかなぁと思う。

レキサーから4.0規格のType-Aのカードが発表されたので、今後発売されて、4.0 Type-Aに対応したボディも出れば今後Type-Aの快適性も向上するとは思うが、4.0になって2.0のType-Bの速度に追いついたくらいなので、やはりType-B規格の速度の余裕はメリットとして大きいと思う。

あとはやはり、カメラへの書き込み速度もそうだがPCへの転送速度の遅さネックではある。

縦位置にもファンクションボタンがある

横位置にも縦位置でも同じ位置に機能を自由に設定できる2つのボタンがあるのでAFのトラッキングのon/offなどの機能の割り当てを設定して撮影中に速やかに呼び起こすことが出来る。

例えば、Nikon Z9は縦にFnボタンが3つ並んでいるので、おそらく縦位置時に使いやすいボタンは1つだろうか?

SONYだとα1は中指で押せるファンクショボタンはなく、α9iiiでも縦横に1つずつしかないので色んな機能を割り当てるには不足感はある。

USB PDでの充電が可能

実際に使うかと聞かれたら端子が折れたら大惨事なので使わないがUSB PDでの充電ができるのでうっかりバッテリーを充電し忘れたときの非常用の機能としては便利だと思う。(まず、LP-E19はバッテリー容量が大きいので多少パーセントが減っていたとしても普通に結構な枚数撮影することが出来るが)

悪いところ

サブ電子ダイヤルが小さく遠い

縦位置撮影時にサブ電子ダイヤルが1DX2比で左上方向に遠くサブ電子ダイヤルを回しづらいなという感じがする。(慣れるとは思うが…)

1DX2では約3.3cmに対してEOS R3では約2.6cmの直径と小さくなっており、本体を小型化した弊害としてサブ電子ダイヤルを配置する場所がなくてダイヤルが小さくなってしまった感がある。

微妙なボタン配置(慣れの問題もあるが)

撮影後にカメラ本体のモニターで写真をチェックしている時には拡大ボタン(虫眼鏡のボタン)でピントチェックし、RATEボタン(1DX系では鍵マークのボタンに設定)でレーティングを行っているので1DX系の機種では画像のセレクト作業に必要な2つのボタンが同じ列に並んでいたので親指の移動が少なくて楽だったが、EOS R3ではRATEボタンが左上に移動してしまって親指の移動が増えてしまって自分的には使いづらくなってしまった。

CFexpress Type-B/SDのデュアルスロット

実用上問題があるかというとそこまで問題に感じてはいないが、SDカード(UHS-Ⅱ)の最大書き込み速度が300MB/sなので15fpsで撮影したとしても1枚30MBくらいあるRAWを撮影して保存するメモリーカードとしては遅いなと思う。15fpsで撮影するライブ撮影の現場では問題にならなくても、とにかくスピードが欲しい高速シャッターでの飛行機写真やモータースポーツの撮影などのシーンを考えたときに30fpsで撮ったら物足りなさを感じるのではないかと思う。15fpsで電子シャッターで連写し続けてみて、連写が止まるまでシャッターボタンを押し続けてみたら160枚くらい連写できたので10秒は連写できることを考えたら必要十分な速度な気もする(CFexpressはSDカードに対して十分に速いので速度的なボトルネックにはなっていないはず)

あと、根本的に300MB/s級の高速な最上位モデルのSDカードと比べて、CFexpressカードのほうが同容量の価格が安価なのでカードの購入費用の面でもCFexpressカードのデュアルスロットのほうがよかったなと個人的には思う。

具体的な価格を挙げると、ProGrade Digitalで300MB/s級のハイエンドモデルのコバルトのSDカードは512GBで7.1万円、CFexpressカードは速度的にもGoldグレードで十分だと思うがGoldグレードで将来的な機材アップデートまで見据えたCFexpress 4.0のものでも512GBで2.8万円程度と半額以下で購入できる。メモリーカードの価格が安ければ安全のために予備のセットを購入したり、より大きい容量のものを使用してカード交換の手間を減らしたりとより有効にメモリーカードに投資することが出来ると思う。

今となってはSDカードはハイエンドのカメラにとっては性能的な成約となってしまう存在になりつつあるので次世代機(R1とかR3mk2?)などではいい加減SDカードは廃止して欲しいなと個人的には思う。

連写速度の調整がしづらい

先程も掲載したように、R3の電子シャッター使用時の連写速度は調整することができなく、H+、H、低速それぞれで30fps、15fps、3fps(フリッカーレス撮影非使用時)とコマ速を変更することができない点が微妙だ。

30fpsはカメコにとっては速すぎて無駄に容量だけ嵩張るので使わないし、15fpsは必要十分に快適に速いがMC中には速すぎて容量がかさむし、3fpsは遅すぎて使い物にならない。個人的には15fpsと11fpsくらいで切り替えできると嬉しい。

例えば、1DX2では最大14fpsまでの範囲で1fps単位でコマ速を調整できるので、14fpsと12fpsに設定してシーンによって使い分けることでMC中などの動きがないシーンでは撮影枚数を抑えていた。

メカシャッターがイケてない

いいところでメカシャッターと電子シャッター両方が実用的であると述べたが、とはいえ1DXシリーズのメカシャッターと比べるとメカシャッターのスペックが見落するのは否めない。

根本的にまだ全然使い込めていないが、電子シャッターで困る要素が何もなくて、このカメラを導入してからろくにメカシャッターを使っていないので別にメカシャッターのスペックがイケてないからといって全く困っていないのだが、R5などと同じ12fpsの連写性能のメカシャッターは1DX2と比べても遅いし、R3の前に出ている1DX3ではメカシャッターでミラーアップ時20fpsの連写に対応している点やメカシャッター時のストロボシンクロ速度の違いなどから考えると技術的には可能だと思うがメカシャッターの仕様がハイエンド機材として考えるとしょぼいなと思った。(1DX3と同等の仕様になったらその分本体価格が上がるとは思うので一長一短だが)

感想保留なところ

放熱性は微妙?

撮影中に持っていて思った感想として、横位置撮影時にメモリーカード蓋が熱いので、メモリーカードの発熱なような気もするが本体の放熱性が微妙かな?と思った。

メモリーカードの発熱はさておき、トラッキングAFを使用して大量に連写し続けている高負荷時に多少ファインダーのfpsの低下を感じるシーンがあったのでDIGICの放熱性をもう一歩改善させたら高負荷時のファインダーの見やすさが向上するのかな?などと思った。

現在冬真っ只中で屋外の撮影では気温10度くらいしかなかったが、夏場で気温が30℃を超えるようなシーンでの高速連続撮影時に熱暴走でシステムがダウンしたりしないかは夏になってみないとわからないが、注目していきたいポイントだなと思った。

充電器のサイズ

Canonの充電器はバッテリー2本差しできるのでバッテリーを大量に使っても夜中に2本フル充電にさせることができるので満充電になったバッテリーと空のバッテリーを差し替えて次のバッテリーを充電する手間がなく夜中に充電しておけば寝てる間に差し替える手間なしに1台の充電器で2本のバッテリーを充電しておくことができる反面充電器のサイズが大きくて邪魔という欠点がある。Nikon Z9の充電器はバッテリー1本差しでCanonの半分くらいのサイズで持ち歩きや遠征での使用ではコンパクトで好評のようだ。

EOS R3はUSB PDを使って充電できるので1泊2日くらいなら別に充電器なしでUSB充電器とType-Cケーブルだけあればそんなに困らなそうでもある。

ただ、一般的にカメラ業界でよく言われるのはカメラにケーブルを繋いだままにするのはうっかり端子を折ったりしたときに修理費が高くつくので、一般的にカメラ業界ではカメラに直接ケーブルを繋いだ状態で使うのはあまり良くないと考える人が多くその辺の安全性の観点から考えたときに本体を使用してのUSB充電は自分的にもそこまで使いたい機能ではない。

サクサク動く反面簡単に測距点が動いちゃうスマートコントローラー

スマートコントローラーの敏感度の設定の問題もあるが、親指AFボタンを押すときに測距点が動いてしまうことがあるので簡単に測距点の位置を変更できる利便性は一長一短だなと思った。(ライブ撮影では全点を使った瞳認識トラッキングAFで十分だなと思ったのでライブ撮影の現場ではスマートコントローラーの敏感さはそこまで問題じゃないかなとも思う。

背面表示パネルの省略

背面表示パネルがなくなったことで、ボディ背面の開口部が減りマグネシウムシャシーに余計な補強をいれる必要がなくなった分本体が飛躍的に軽量化され、本体の高さも抑えられたという側面はあると思うが、背面表示パネルのカウンターを使ってその撮影でのショット数を把握したり、画像番号がリセットされているのを一目で確認できたのでその点では便利だったので1DXシリーズの操作系に慣れている自分としては使いづらいなと思うところではある。

なくなってちょっと不便しているが、最近はメモリーカードの大容量化も進んでいるので(自分が大容量化を進めているのもあるが)、おそらく今後はワンマンライブだとしても2時間くらいなら普通にカード交換なしで普通に撮影できるような容量が普通に変える時代になりつつあるから撮影中に残り枚数を意識しないといけないシーンは今後減っていくはずなのでその点では背面のカウンターはなくてもいいのかもしれない。

また、これまではボディ1台でワンマンライブでも撮影枚数4桁に収まるのが普通だったのでカウンターをゼロにして撮り切るのが最初から画像が通し番号になっていて楽だったが、ボディが複数台になり高速連写化で撮影枚数が合計で1万枚を超えるならDPPのリネームツールを使って画像を撮影日時順に並べて通し番号を新たに決めたほうが扱いやすいので、撮影段階で画像番号がどうなっていてもあまり関係ない体制になってきたというののあると思う。

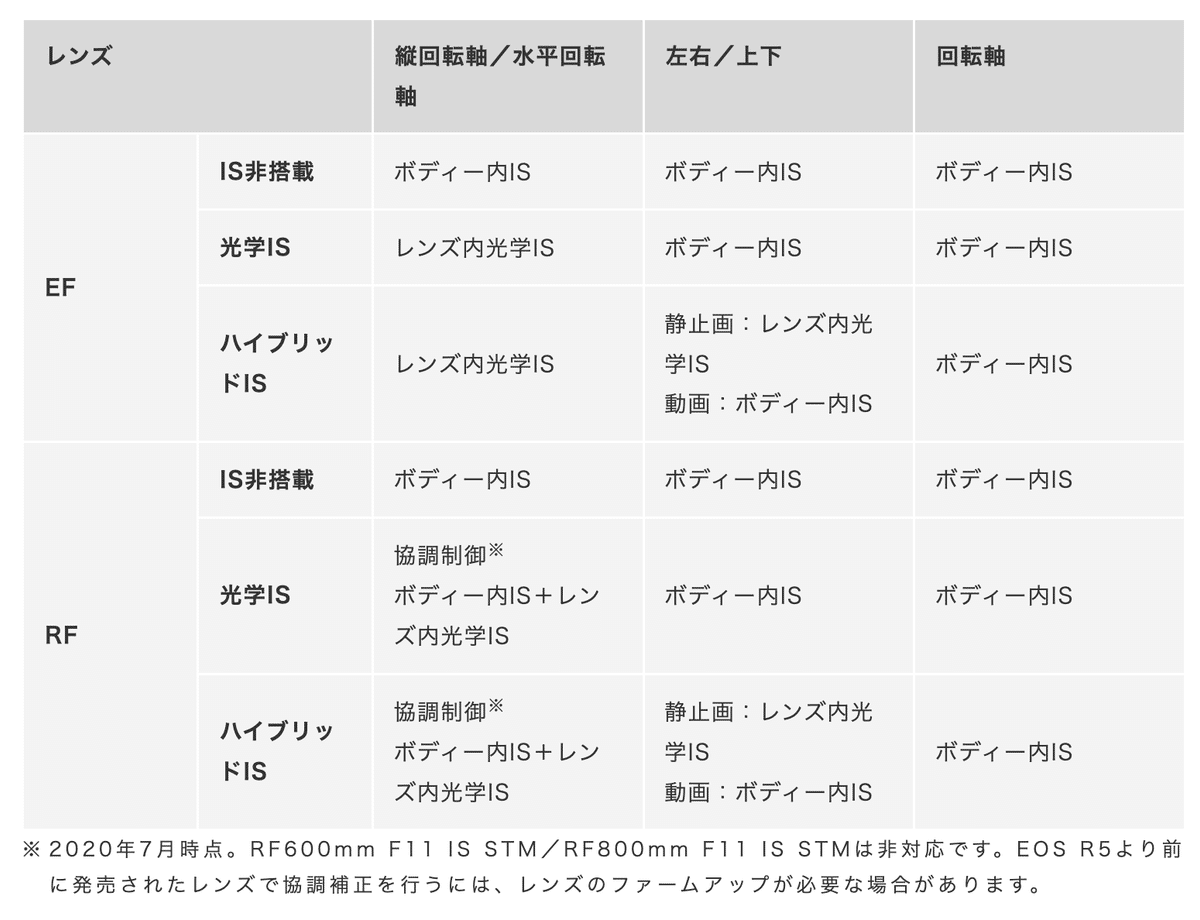

EFレンズではIBISのセンサーシフトによる周辺光量落ち?

野外の撮影でシェイクダウンしてきて画像を見ていて気になったポイントとして、一部のカットで周辺光量が極端に落ちているカットがある点だ。

[使用条件]

EOS R3(ボディ内手ぶれ補正on)

EF 70-200mm F2.8L IS II USM(レンズ内手ぶれ補正on)

考えられる原因としては、ボディ内手ぶれ補正の可動範囲が広いことで元々CMOSセンサーを動かない前提でイメージサークルが設計されているEFレンズの周辺部を使っていることにより周辺光量の定価を起こしたのではないかと考える。

対策としてはIBISをOffにすることだが、Canonの説明を見た感じレンズ側の手ぶれ補正スイッチがonだとボディ側も動作するような記載なので、その辺の設定項目を理解して使う必要性がありそうだ。

EF 100-400使用時はIBIS ONにできなかったので、レンズの焦点距離によってIBIS ONの可否が違うのかもしれないし、その辺をまだ理解しきれてないのでこの現象に関してはどう対応すればいいか自分としてはまだ完全に正しく理解しきれていないというのが現状だ。

EOS R3は高感度耐性が高くシャッター速度を稼ぎやすいことや、70-200mmの焦点距離の短さや、これまでも1DX2でレンズ内手ぶれ補正オフで使って十分に高い解像度を得られていたことや、電子シャッターになってミラーショックもシャッターショックもなくなってシステム自体が微ブレに強くなったこと考慮すると70-200mmでは必ずしも手ぶれ補正を使う必要性はないのではないかとも思う。

あとは、今回は背景が青空だから周辺減光が目立ってしまったが撮影現場の背景次第(例えば背景が暗いライブハウスなど)では目立たないと思うのでシーンによってメリットとデメリットと周辺減光の出現頻度のバランスを考えて使い分けるというのも手だと思う。

周辺光量が落ちるほどレンズの端まで使うIBISということは、周辺画質の低下も起こしている可能性もあるのでシャッター速度も考慮しつつ必ずしもボディ内手ぶれ補正を使う必要性があるとは思えない。

本体以外に購入したもの

CFexpressカード

現段階でCFexpress 4.0カードを出しているのは自分が把握している限りはProGrade DigitalとOWCの2社で、OWCはUSB4対応のカードリーダーまではまだ出していなかったので、カードリーダーまで1社ですべて完結するProGrade Digitalを購入した。

信頼性の高いメモリーカードだとは思うが、万が一カードが破損したときのバックアップという意味も含めて2枚購入したかったので2枚購入した。(リリースイベントやツアーなどで撮影可能を連戦している時の機材トラブルは手痛いので万が一破損しても大丈夫な体制を構築しておくのは大切)

SDカード

UHS-Ⅱ対応でV90対応で、最大書き込み速度が250MB/sくらいあるやつ(要するに各社の一番高いグレードのSDカード)を比較した中で、512GBの容量のモデルがあるのがProGrade Digitalくらいだったと、最上級グレードの割には値段がお手頃だったので選んだ。

カードリーダー

メモリーカードリーダーは接触が悪かったりとか稀に接続不良が起きる事があるので予備という意味と、ProDrade Digitalの純正品は大きくて携帯性の面で微妙だったので2種類購入しました。

SDカードに関しては基本的にバックアップ用の記録メディアとして使用して、普段はボディに挿しっぱなしで使うつもりなのでSDカードリーダーはUHS-Ⅱ対応にはしましたが、高価なものとかは特に選ばず1台購入しました。

カードケース

CFexpressとSDが1つのケースで収納できるものから適当に選んだ。

マウントアダプター

まだRFレンズを1本も所有していないので当然ながら購入した。

https://www.yodobashi.com/product/100000001004052774/

ガラスフィルム

サブ液晶用のフィルムが入ってないと思って通常の樹脂フィルムのフィルムも買ったが、サブ液晶用のフィルムも普通にガラスフィルムに付属していたのでガラスフィルムの方だけ買えば十分だった。

ワイドストラップL7

過去に私のnote記事の中でも触れましたけど、EOS R3付属の金ストラップが1DXシリーズのものと比べて細くなって個人的に不満だったので追加で1DX系用のストラップを購入しました。

バッテリー LP-E19

1DX2用にもともと2本持っていたが、それぞれで2本ずつ確保したかったので追加で1本購入した。

R3はミラーレス機にしてはバッテリー持ちがいいほうではあるが、ミラーレスになってレフ機よりはバッテリー持ちが悪いなという印象なので、2時間くらいのワンマンライブくらいならギリギリ1本でも撮影しきれるかもしれないが、バッテリー1本では完走できるか正直怪しいし、その後の帰路にモニターでセレクトすることとかを考えるとバッテリー残量に余裕は必要なのでとりあえず予備として1本追加した。

https://www.yodobashi.com/product/100000001003011553/

【注】バッテリーに関してはLP-E19はAmazonでは見る限り正規品が見つけられなかったので、ヨドバシカメラでの購入をおすすめする。自分が購入したときはヨドバシカメラが支払金額でも安く、更にそこから10%のポイント還元があり、たぶん実質的に最安だった。

社外バッテリーを使って高価なEOS R3のボディを破損させてしまっても大惨事なのでカメラのバッテリー/充電器に関しては純正品一択だ。

Peak Design アンカーリンクス

現在、アンカーリンクスは偽造品が急増したなどの問題で代理店を通しての販売を行っておらず、銀座にある直営店だけでの販売に限定されているので、直営店に行って買ってきた。

アンカーリンクスなんて頻繁に買うものでもないので自分もボディ新調を検討するまで直営店に販売が限定されたのを知らなくて販売が終わったと思っていたので、情報共有という意味でも、アンカーリンクスが欲しいなら銀座の直営店に買いに行こうということはここで共有しておきたい。

総評

EOS R1がどれくらいの画素数の機種になるのかわからないが、Twitterに写真を載せるのがメインのカメコにとって4500万画素とかの高画素は別に必要ないと思うので、必要十分な解像度を確保しつつ、画素数を抑えめな設計になっていることで安定して高速連写をすることが出来るし、高感度画質も安定しているのでライブ撮影用のカメラとして考えたときにEOS R1登場前の現段階では最高の機材だと思うし、EOS R1が登場しても画素数が高くて高感度画質が微妙だったらR3のほうが綺麗に撮れる状態が続く可能性は全然あるともうのでR1が登場したとしてもいい選択肢だと思う。

余談

R1がライブ撮影に向いていない可能性

注意;まだEOS-R1が登場していないので、噂でこういうスペックになると言われているのに対してカメコ機材として使う視点でどうかというのを考えてみたらってだけで、実際に製品が出てみないとどうなのかはわからない。

1,画素数が高すぎてCFexpress 4.0対応していることで連写速度やバッファー的には問題ないとしても純粋にデータ処理が辛い

2,画素数が高くて思ってたほど高感度画質が良くない

多少ノイズが増えてとしてもある程度画素数が高いほうがノイズが目立ちにくくなる理論もあるので、画素数と高感度画質どっちが大事かは難しい問題だし、センサー自体の性能向上などでR3と同等やそれ以上の高感度画質になる可能性もあるし、画素数が高くても実際に撮ってみてデータを見てみないことには画質がいいか悪いかはわからない。とはいえ、Z9とかはやはり画素数相応に高感度は弱いようなのでTwitterに載せたり、せいぜいA3ノビくらいまでのサイズで綺麗に出せる画質があれば問題ないという点を考えると、24MP~30MP程度が現在のコンピュータの性能やストレージの能力的に扱いやすいのではないかと考える。

3,純粋に価格が高すぎる可能性

4,画素数が高くて映像エンジンの処理負荷が大きくて発熱が強い可能性(フラッグシップとして出すんだからそのへんの問題はクリアして登場してくると思うので、これに関しては杞憂に終わると思うが)

CFexpressカード、コバルトorゴールド?

結論:俺にはわからん。

SLCメモリーを使っているコバルトのほうが発熱が少ないとか、長期間の使用での耐久性に優れているとか言われているが、昔CFカードを破損させたことはあるがCFexpressカードを破損させたことがないので、現段階ではコバルトじゃないといけないほど耐久性がシビアなのか正直よくわからない(おそらく、メモリーカード大手のSanDiskとかもTCLだろうし)

今回重視したポイントとしては、EOS R3での快適性という点も当然大事だが、将来的にEOS R1などが出てボディが増えた時にも継続して使用できるように規格の将来性という観点も重視した。(筆者はEOS R1とか2024年以降に次世代機に4.0規格が採用されると思っている。R1買うとしたらR1用にもメモリーカード買い足さないとカードの枚数足りない気がするのでどのみちカード追加購入不可避な気もするが)

CFexpressカードは新世代と旧世代の互換性があるようで、2.0のカードを4.0対応のボディに入れたり、4.0のカードを2.0のボディに入れたり、4.0のカードを2.0のリーダーに挿したりしても最大の速度が出ないだけで普通に使うことが出来るのでCFexpress自体は新旧の互換が確保されている点ではいい規格だと思う。(CFastカードに対しては色々と思うところがある)

今回自分がゴールド(CFexpress 4.0)でいいやと判断した理由は以下

1,どうせ買うなら2.0と金額大して変わらないし新規格使ってみたくね?

2,予算的な問題(流石にコバルトちょっと高いな…)

3,Goldでも十分に信頼性の高いメディアのようだし、デュアルスロットなので特に問題ないと考えた

4,Goldグレードでも最低継続書き込み速度が2400MB/sあり、2.0規格のコバルトよりも速い

5,4.0規格のコバルトは1.3TBしかなく、高すぎて流石に買えない

6,予備という意味で2枚以上のカードを保有したい派なので予算内で複数枚買えるという観点も大事。

7,実際に連写速度×1枚あたりのファイル容量を計算してみると、15fps×約30MB(RAW)=約450MB/s程度なので、ライブ撮影用途で使用した場合にはどのメモリーカードを選んだとしてもCFexpressカードに関しては速度的な問題はなさそう。EOS R3でRAW30fpsで連写したとしても900GB/sとどのみちCFexpressの速度的には十分なので、連写可能枚数はどちらかというとSDカードの速度やSDカードに記録するファイル形式とかに依存する傾向が強いのでCFexpressカードであれば現状出ている機種と連写速度では問題なさそう(今後もっと高画素で高速連写な機種が登場したらどうなるか分からないが)

2.0の128GBと256GBは最低書き込み速度がそれ以下だが、動画みたいに完全に連続で書き込む環境を想定しての条件だろうからあんまり関係なさそうなのと、カメラ入れ替え時に新しいカメラシステムに要求する条件として決めたこととして、ライブ中のカード交換回数を減らす,あるいは無交換で長時間の撮影をこなせるようにしたいなと思っていてその趣旨に外れるので、速度、容量両方の点から除外したので512GB以上を基準に選んだ。(もちろん予算があるなら1TBとかを購入するの全然いいと思う)

自分が購入したモデル。2時間を超えるようなワンマンライブだとアンコールとかのタイミングで途中で差し替えることもあるが、基本的にほとんどの撮影現場を1枚のカードでこなすことができる

どうせだったらこれを買っておけばよかったような気もする。高嶺のなでしこのリリースイベントで雨の中撮り続けた時に、雨の中野カード交換嫌だなーぅって思って若干枚数気にしながら撮ってたけど、どのみち1時間未満の撮影時間だったので512GBのカードで普通に大丈夫だった。

リリイベの1部で300GBくらい撮ると512GBのカードでは半分以上使用していて2部の撮影中に容量が終わる可能性があるので念の為カードを差し替えるが、1枚で容量が大きいほうが容量の半端が出にくいので扱いやすい気がする。

値段も容量も性能も神。

いつかは欲しいけど高いのがネック…

最近はこれもメインで使っている。使っていてTLCとの違いはよくわからないが、信頼性に期待。

SDカードに関しては1枚の容量が大きくて転送速度が速いので、大量に撮影するライブ撮影でデュアルでRAWを記録してこのモデルがおすすめだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?