ユーザー車検の勧め 2 / 2

前回お勧めを書いたが、今回2/2 では 具体的にやること を書いてみる。

6089文字の大作なので、興味のある人だけが読むように・・・

前回書いた事 ユーザー車検(一部の人へ)のお勧め 1 /2

初めにやる事は車検に通るかどうか調べる事。多くの人は感覚的に大丈夫なのは分かっているけれども、検査なので検査しなければならない。

検査場に予約を入れるのだが、電球が切れている場合や不具合がある場合は先に直しておかなければ検査には通らないので先に自分で検査。又は事前検査場にて検査をする必要がある。ぶっつけ本番でもいいけれど、ダメだった時のダメージは大きい。

昔、フォグランプが点かないけど使わないので黒いガムテープで塞いでおいたらダメだって・・・急遽電球交換して再度試験に挑んで合格になった事がある。

ライト全部:ヘッドライトのロービーム、ハイビーム左右とも。

ウインカー前後左右全部、ハザートランプ前後左右

バックライト、フォグランプ 前(後もあるなら)

ブレーキランプ(自分では見られないので誰かに頼むか壁に当てる)

ー室内灯やオーディオなど安全に関係なのは見ないはず。

ヘッドライトの光軸:これは自分で確認するのは難しいのでぶっつけ本番やってダメだったら自分で調整するか業者にやってもらうしかない。

一度不合格になって壁にライト当てて光軸調整した事アリ。この時はどの部分がどのようにずれているか親切に教えてくれた。検査員によって教えてくれるかどうか知りません。

排気ガスの濃度:これも自分では検査できないのでぶっつけ本番で挑むか、業者の事前検査するしかない。まぁ、ここが不合格なら致命的だ。

★ガソリン車とディーゼル車では検査方法が異なる・・

前回初めてのディーゼル車だったのでガソリン車用検査をしてしまってやり直しになった。

ガソリン車は一酸化炭素と炭化水素の濃度を測定するのに対し、ディーゼル車ではオパシメーターという測定装置で黒鉛のテストをするらしい。

ワイパー前と後(後はあるものだけ)、ウォッシャー液が出るか(水でよい)。ゴムも見ると書いてあったが、動けばそこまでは見ないと思う。

ホーンが鳴るかどうか、ビーーー と長く鳴らすとうるさいので短く鳴らす

タイヤの溝(1.6mm以上)、ひび割れが無いか、空気圧が適正かどうか(極端に減ってなければ大丈夫)

ブレーキパッドやシューの残り量

ここ気が付きにくい:フロントシャフトブーツの破れ、前輪の車軸界隈にある蛇腹がやぶれていると通らない。 ダメな例 ↓

マフラーの穴;以前穴が空いていてガス漏れしていたので急遽パテを貼って直して通した思い出もある。穴が塞がれば交換しなくても良い。

同じく、ブレーキの効き具合とか40km/hのメーターの偏差、バネの歪みとかも検査機で見るけれども自分では検査出来ない。

フロントガラスのヒビがあると通らない。交換するかリペアしてから検査する事になる。前回の車検のシールもダメね。昔6月だったので6 6 と2枚貼ってあって、3個目の6が来たらそれを貼って 666にしようと思ったが剥がせと言われた。

エンジンのオイル漏れがある車は通らないので、本気で漏れている場合は修理するかドレーンプラグを締め直すとかの作業が必要。油が滲んでいる位なら合格とのことで、拭き取っておく。

忘れていたけど調べたら出てきたもの

・ギアのシフトパターン(P D N R 1 2 3 4とかの表示)があるか

・ホーンのマーク(こんなの知らないぞ・・)があるか

・シートベルトの動作と有無

ビンテージカーとかの古い車で登録時にシートベルトが初めから不要だった車は今でも不要なのだそうだ。

・リアを含めてヘッドレストがあるのに取ってあると通らないらしい。

・発煙筒常備 火と煙が出る方式のは有効期限があるので期限切れの場合は買っておく。毎回買うのが面倒な人は(私はこれからずっと大丈夫)LEDの発炎筒は車検に通るので買って置くとよい。私が買ったのはこれ。電池は確認必要。

当たり前だが、改造をしてあったりスモークのシールを貼ってあったりすると通らない。真相は知らないが明るすぎる違法のヘッドライトだと通らないような気がする。イエローバルブ:黄色ライトは通る。

あと、運転席にエラーが出ている場合はそこを指摘されるので消す事。

もっとあるのかもしれないが、これらが全部合格値に入っていないと、合格にはならない。これら全部合格の自信があれば予約を入れる。

今回書くのは、私が試験をした 国土交通省 関東陸運局 東京運輸支局、俗にいう鮫洲試験場の隣なのだが人によってはこっちを試験場を呼ぶ人もいるだろう。だから、他の試験場でやる人はC棟とかの固定の場所だったり、書類がもしかしたら違うかもしれないので応用して考えてもらいたい。

1:自分で検査をする

上に書いたが、ここが合格にならなければ、見つかると不合格となる。見つからなければこれが原因で不合格にはならない。自己責任の始まり。

2:試験の予約を入れる。

ここから入る。場所と時間は後から入力。

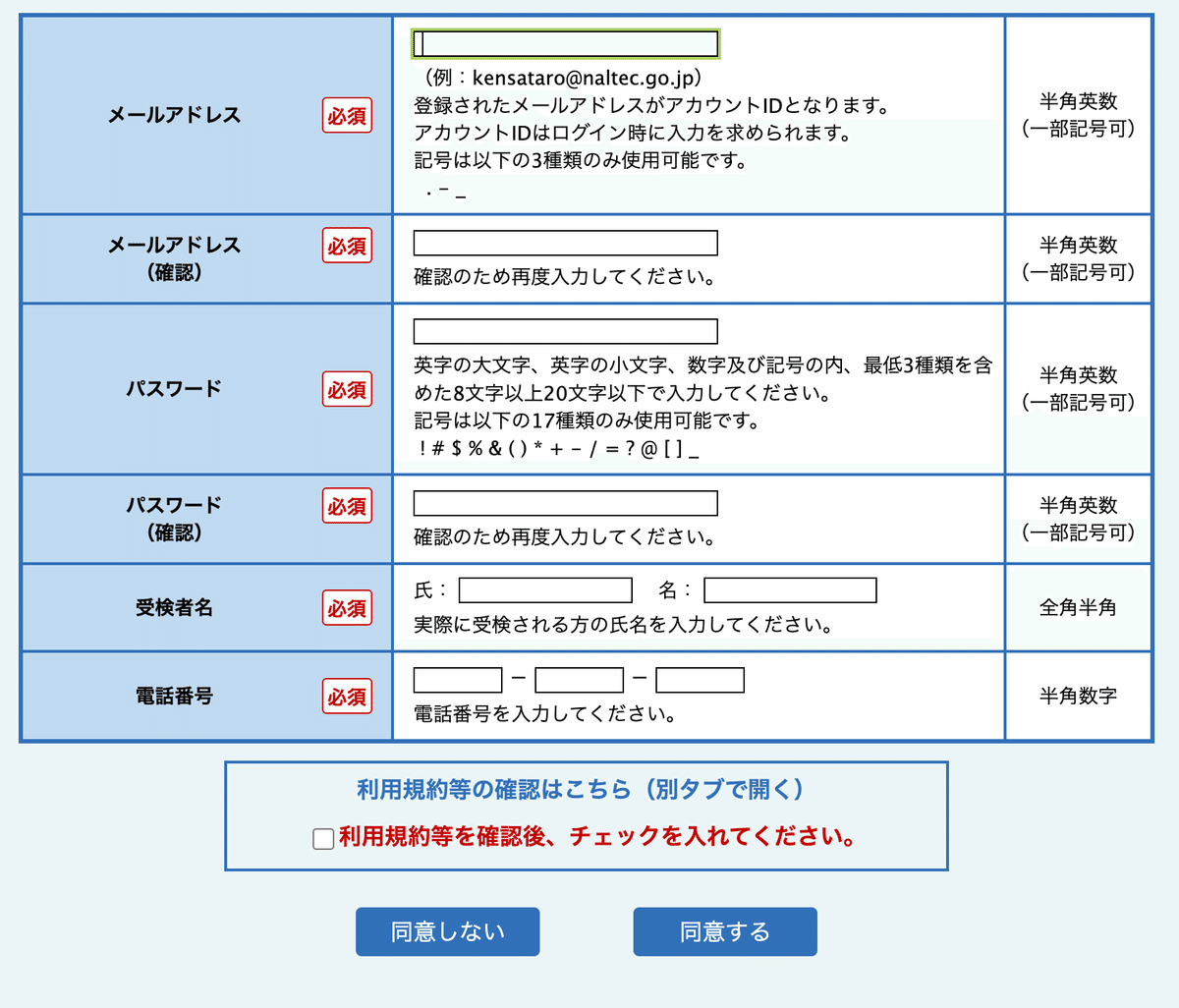

以前登録している人はログインを、初めての人は登録をする。名前・電話番号やEメールアドレスを入れて下のチェックを入れると URLを送って来るのでそれで登録。あまり考えなくても自然に出来るはず。

予約画面になったら、普通の人は 一番上の 継続検査をクリック。前回検査したのを継続して乗るのだから継続。

その他の所は説明に書いてある通り。中古車で一度中止したのを復活される場合とか改造車の場合とか色々あるが、これを読んでいる人には関係ない。

その下は、普通車か中型 or 大型車か大型特殊車か二輪車かの区別 をクリックして 次へ へ

その次は検査希望の場所を選択。多くの人は知らないが自分の管轄以外で検査をするのも可能(のはず)。以前、品川は厳しくて川崎が通りやすいとの噂があったので川崎で受けた場合もある。ま、地元がお勧めです。

東京ではここで出来ます

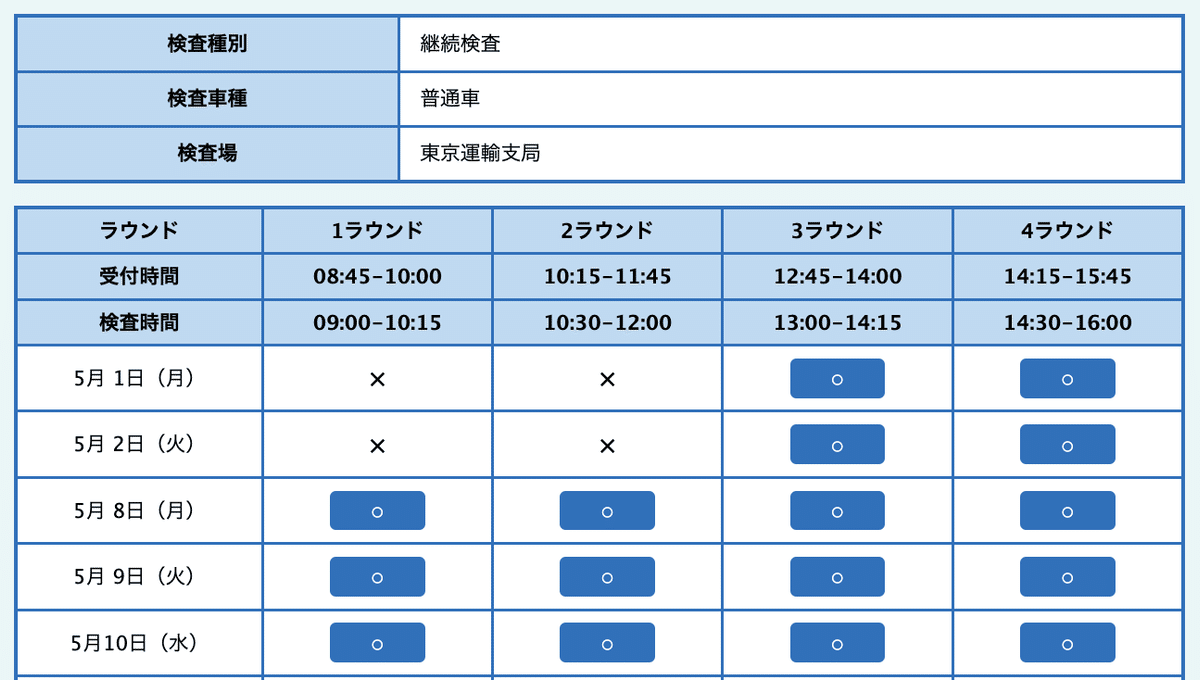

予約を入れる画面になったら、日付と希望のラウンドを入れる。ラウンドというのは、その画面を見れば分かるが1日を4ラウンドに分けてあってその時間帯という事だ。 ある日の予約状況 ↓ 空いている○をクリック

不合格な部分があっても、直して再度試験が出来るので可能なら早い時間の方が有利。不合格になった場合は、その日なら2回まで再検査する事が出来る。16:00から試験して不合格になってから修理しても試験は終わってしまうのでその日の検査に間に合わない。だから午前中から埋まってゆくのは自然な事。行かない場合はすぐにキャンセルするのが常識ある人間の行動。ここまでなら携帯で出来ますな。

3:家を出る前にやる事

全員に当てはまらないけれど、アルミホイールでなくてホイールキャップが付いている車は外しておく方がいい。検査場でやってもいいけれども、汚れたホイールキャップを車内に置かなければならなくなる。

もちろんアルミホイールの人はホイールキャップが付いてないので取れない。これは、検査時にボルトを叩いて検査する為に外すのだ。

ホイールキャップ無しで公道を走っても違反にはならず、カッコが悪いだけ。

4:検査場に着いてから書類の確保

国土交通省 関東陸運局 東京運輸支局 (鮫洲)の例なので、他の検査場の人はそれなりに考えて下さい。

1)駐車場が色々とあるのでそこに車を停める。青丸の所↓

2)今の車検証と今の自賠責保険書を持って、予約した予約番号を控えて車を出る

★用意してあるけれども、不備の時もあるのでボールペンと鉛筆を持って行った方がいい場合もある。鉛筆は今回使わなかったが(昔は使った)。ボールペンは現地にあるべき所に無かった。

★無くてもいいけれど、クリップボートがあると検査の紙を渡す時にペラペラにならなくてよい・・・と思った。

3)まず初めにA棟2階にある7番近くにある機械のQRコードリーダーに車検証に付いているQRコードを通して、書類3枚を出す。昔は自分で書いたのだけど今はDATA化されていてこの機械が印刷してくれる。

4)書類の検査の為に、7番の窓口で提出する。親切な担当の人は次はどこへ行けと教えてくれる。

5)出てきた書類に、名前と書けと言われた場所にボールペンで記入する。★この界隈、素人と分かるユーザー車検の人には親切であると私は思う。全然怖く無い。

5)教えてくれなかったら、階段を降りてC棟の重量税・検査料支払い?へ行って費用を払って印紙を貼ってもらう。その時、もらった3枚の書類と車検証を出す。重量税は昔は車種によって一律だったが今は条件によって異なるので言われた額を払う。向こうはプロなので間違える確率は低いが、確認しておくと安心が手に入る。重量税と検査料金を払う。

★ここは現金のみなので現金を用意

6)右に数メートル行った自賠責保険の窓口で自賠責保険を払う。その時に持っている書類と前回の自賠責保険の書類を出す。向こうはプロなので任せておけば2年(1年も?)自動的につけてくれる。

★ここも現金のみになので現金用意

自賠責に入っていればいいので、ここで入らなくてもいい。他ならカードも使えるしね・・・単純に便利で何処でも同じなのでここで入る。

7)先ほどの7番に、料金を払った書類を持って提出。この時か前か忘れたが、聞かれたら ”検査は自分でやります” と答える。私は実際に事前にやったので自信を持って言えたけど、やったかやらないかは調べないので何と答えるかは任せる。あっけなく終わってこの次は本番の自動車の検査レーンへ。

5:自動車検査レーン 1 (外)

ここが本来の目的の自動車が検査に通るかどうかのテスト。

1)言われてからやってもいいけれど、ボンネットをレバーを外しておいておく。早くボンネットを開ける事が出来る。

2)ホイールキャップが付いている車でまだついてる車ははここで外す。

3)検査の書類は1枚しか使わないので、クリップボードを持っていたらそれを挟んでおく。無くてもいいけれどすぐ出せるように。

4)駐車場から検査レーンへ移動、5〜7番レーンどこでも良いが、こんな構造なので、内側レーンの一番右の7番が待ち時間が短い・・が、ベテランは知っているので混み具合や台数も見ておくと効果的な待ち時間となる。

Googleが撮影した日は、7番レーンは閉鎖、6レーンと5レーンの台数は同じなのでどちらでも良い。

5)この外で待っている間に検査員が回ってきて、色々と指示を出す。

検査用の紙(クリップボードに挟んでおくと親切)を渡して、渡した紙と車の車体番号があっているかとか色々と調べる。長い棒でコンコン叩いて何かを調べている。係員の声が聞こえやすいように、窓は左右両方とも開けておいた方がいい(雨の日は適当に)。

6)ライトや電気系統のチェック、素早くやるように、すぐにスイッチ押せるように練習をしておくとスムーズだけど、鈍くても怒られない。

7)ボンネットを開けろと言われるので、自分で開ける。エンジンの状態やら番号を見るのだと思う。

8)OKなら検査の紙に印をして返してくれる。このあと紙を挿して使うのでクリップボードから外しておく

6:自動車検査レーン 2 (屋内)

1)前の車が出発するまで待っている。エンジンかけっぱなしでも良いけれど、何台も待ってるので止めた方が排気ガスと騒音の点で私は親切だと思う。

2)前の車が屋内に入ると信号にて前進と出るので、停止線で待つ。

3)サイドスリップ検査

前の車が進んで、前進が出たら停止線までゆっくり移動させて停止線に停止、鉄板の上を通過する。この時、ハンドルは動かさない。ホイールアライメントやら偏摩耗等の足回りを調べる。

4)スピードメーター検査

駆動車輪 (ここを読む人なら前輪駆動か後輪駆動か分かりますよね) をローラーの中央に入れる。窓から首を出して見ると良い・・うちの車は前輪駆動なので前輪。後輪駆動の車は後輪なのかな? バイクや四輪駆動のはどうやるか知らない。

ローラーの上でタイヤが回転するので、自車のスピードメーターで40km/hになるまで加速して40キロになった所でパッシングしてその速度での変位を測定。他の検査場ではボタンを押すのもあるらしい。

5)ブレーキ検査

ブレーキが効くかどうかのテスト。思い切り踏めとよく書いてあるけれど、不合格にはなりたくないので、1秒で最高になるようにぐーーーっと最高まで踏み込みこむ。サイドブレーキのテストはどうやるか忘れた・・

<この辺で検査の紙をパンチャーのような機械に通して、バチンと合格の印鑑を押す作業がある>

6)排気ガス検査

ここの順番は忘れてしまったがどこかである。センサー部分の先端を排気ガスが出るマフラーに突っ込む。鮫洲では台の上に乗るとそれがセンサーのスイッチとなり検査がスタートする。

★しかし! ディーゼルエンジンの場合は検査方法が異なり、別レーンで検査やり直しとなってしまった。

7)下回り検査

最後は止めて言われたらエンジンを切って待つ。下からコツコツ音がして、先へ進めと言われたらエンジンをかけて先へ進む。

8)結果発表

最後所のブースに係員がいるので、検査の紙を渡して総合判断をしてもらう。全部合格の場合は合格の印をしてくれる。多くの場合はこれでOKなのだが、時々何処かで不合格になっていると、もう一度その部分の検査をする事になる。

不合格場所によっては、調整をしてからの場合もあるし、致命的なやつは修理をしてからでないと合格にならない。前回も書いたが、光軸がずれてい時があり、現場の壁にドライバーで調整をして合格になった時もある。マフラーに穴が空いていた時は、自分でパテで塞いで合格になったこともあり、発煙筒の期限切れの時は買ってきた・・・ あとはフォグランプの電球を交換した時もある・・

晴れて合格となったらあとは書類だけ。

7.車検証をもらう

A棟2階の6番か5番(忘れた)に合格の紙を出すと、ピンク色の番号札を渡されて待てと言われる。数分後(混雑具合によりもっとかも)に番号を呼ばれて、車検証とフロントグラスに貼るシールを渡されて呆気なく終わり。

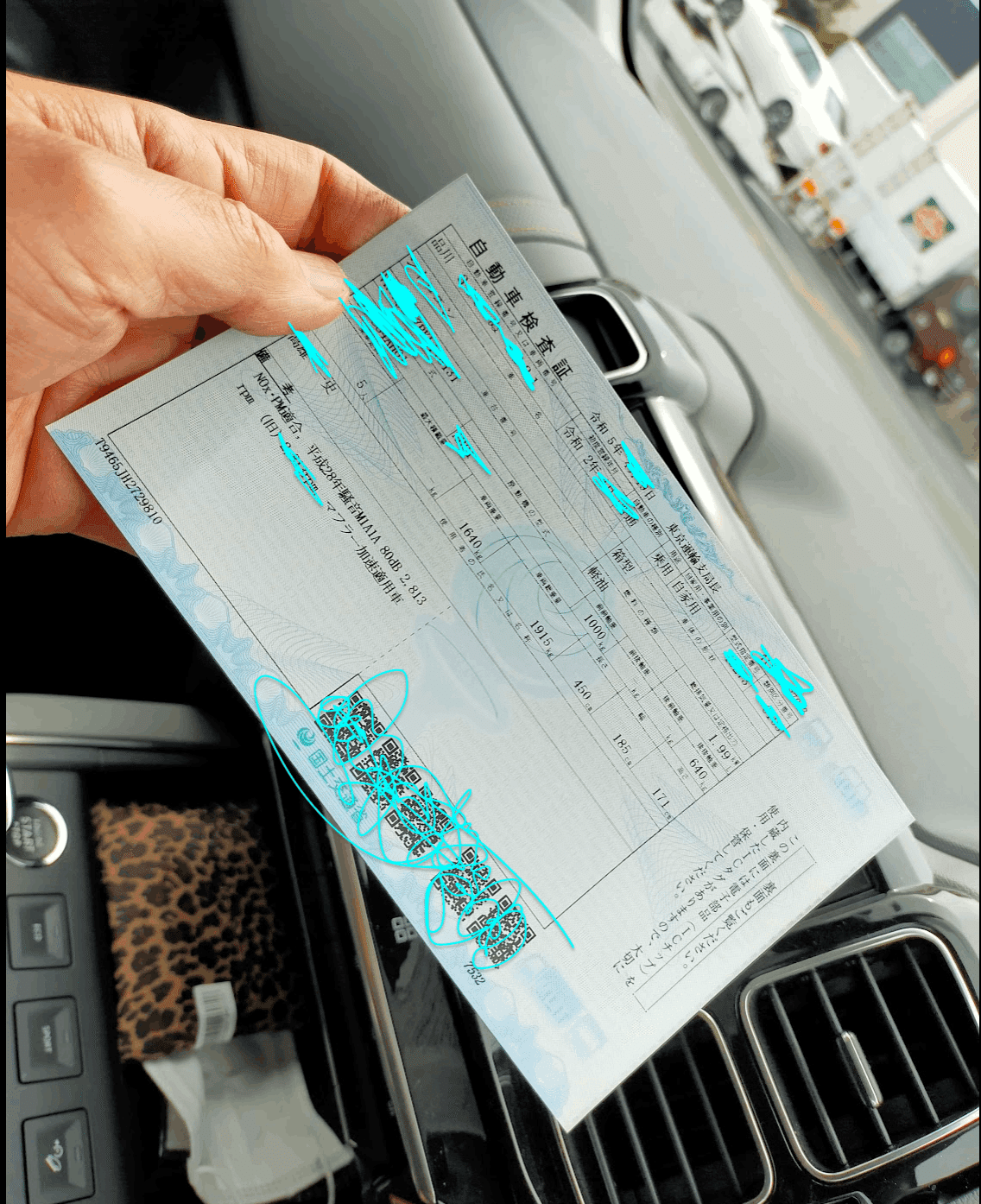

驚くのは車検証というのはA4の大きさだと信じていたが、(何故なら40年前からその大きさだからね)期待を外れて小さい! A5なのか・・・小さいぞ。あとICチップが埋め込まれているのとQRコードが印刷されているのでそれを見れば全情報が書いてあるのだろう。

8.シールを貼る

家に帰ってからでもいいけれど、以前貼ってあったシールを剥がして、もらったシールをフロントガラスに貼る。これがなかなか面倒くさい。面倒だからここの説明はしないので、書いてある貼り方を読んで貼って頂戴。

一応注意をすると、表から見る数字は*年の何月が分かるように、運転席側から見ると、何年の何月までと漢字で書いてある。両方が読めるように貼るという完成図を考えておくと上手くいくかも・・・ね。

前回のお勧めにも書いたが、うちのはクリーンディーゼル車なので今回重量税は免除・・なんと自賠責保険と検査料の 20500円だけで車検が通ってしまった! 普通の人はこれに重量税を加えるだけ、だからお勧め。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?