若手社員とジョブ・クラフティング:池田ほか(2020)論文レビュー

若手社員を対象としたジョブ・クラフティング(以下JC)の研究は珍しく、大変参考になる論文でした。JCに興味のある方はぜひ論文自体をお読みください。結論としては、上司によるフィードバックがJCを促し個人の能力と組織の協働にポジティヴな影響を与える、ということでしょうか。

池田めぐみ, 池尻良平, 鈴木智之, 城戸楓, 土屋裕介, 今井良, & 山内祐平. (2020). 若年労働者のジョブ・クラフティングと職場における能力向上. 日本教育工学会論文誌, 44(2), 203-212.

「ジョブ・クラフティングってなんぞや?」という方向けに、立教有志の勉強会でお話しした内容をまとめてますのでご笑覧くださいませ。

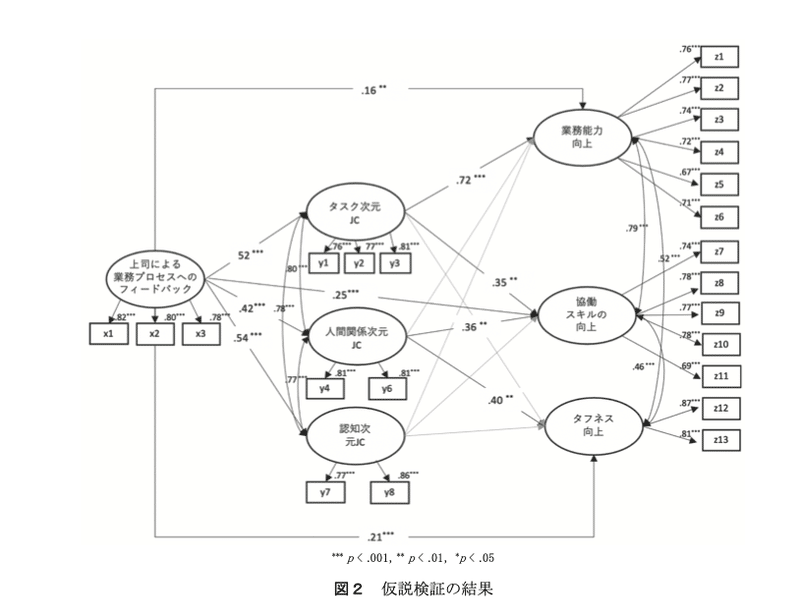

本論文の仮説検証の結果について、論文内の図が分かりやすいのでまずは以下をご覧ください。

上図でわかることは、JCの三つの次元のうち、行動を伴うタスク次元・人間関係次元が個人の能力向上に影響を与えているのに対して、認知次元は有意な影響を与えていません。行動系のJCが能力獲得に影響するということなのかもしれませんね。

本論文は、私の興味範囲である組織社会化・組織適応という観点についても気づきが多く、とても考えさせられました。

専門家の方からはお叱りを受けそうですが、ざっくり言うと、JCとは、職務を自分事化して工夫することです。この観点から、本論文におけるプレ調査でのインタビュー結果としてコーディングされているカテゴリーに着目しました。

まず、本研究で着目している上司によるフィードバックが最も多くインタビュー内で出てきたことは納得的です。その上で、私自身の若手社員時代(十数年も前ですが。笑)の肌感からすると、二番目・三番目に多い発言内容として出ている「上司や先輩のモデリング」や「上司の観察による多様な方略の認知」という他者観察系の項目にもヒントがありそうだと感じました。

私にとって新卒の最初の上司は尊敬できる方であり、フィードバックも非常にうまい方でした。ただ個人的には、その上司も含めた多様な先輩の多様な言動パターンを観察することでJCを行なってみようと思い、その結果として成長できた感覚です。新規開拓営業というリアリティ・ショック満載の環境(?)でどうにかこうにか組織適応した際に、こうした他者観察が活きたと思えるのです。私の組織社会化・組織適応の研究においては、そちらも見ていきたいと感じました。

自身の研究に多くの刺激を得られたので、やや我田引水で書きすぎたかもしれません。本論文の第一著者である池田めぐみさんが、ご自身のブログで解説されていますので、ぜひ以下をお読みいただけるとありがたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?