【論文レビュー】組織社会化研究の2つのパラダイムとは何か?:福本 (2015)

本論文は、福本俊樹先生(同志社大)が博士課程在籍時にワーキングペーパーとして出されたものです。新しく参画した個人が組織に馴染む組織社会化という概念について、その概念が誕生した背景から現在の研究に至るまでコッテリと学べます。

福本俊樹. (2015). 新人導入教育における戦術的知識の産出へ向けて:組織社会化研究の二つのパラダイム. 神戸大学大学院経営学研究科大学院生ワーキングペーパー. 1-16.

組織社会化研究の現状

著者が組織社会化という概念に今改めて着目している背景には、現状における組織社会化研究に対する課題意識があるためです。

だが、特定の戦術ばかりが支持され、一般に有効とされる導入教育プログラムが確立されたこの現状こそが、戦術研究の形骸化をも示してはいないだろうか。と言うのも、そもそも戦術研究の重要な問題意識は、特定の導入教育方法の有効性を自明とするあまり、導入教育の現場で生じる様々な問題が看過されてしまうことにあった(Van Maanen and Schein, 1979, p.213)。これら現場レベルの問題への柔軟な対処に活用される手法を探究するはずの戦術研究が、いつの間にか、その眼差しを現場へ向けることを忘れてしまっているのだ。

ある領域における研究の成熟は、現場における施策の成熟にもつながります。組織社会化戦術を現場に置き換えて流行りつつある言葉にオンボーディングがあります。ベンダーから「オンボーディングでは〇〇のタイミングで◾️◾️をしましょう!」と提案され、「他社も同じように行っているなら。。。」と鵜呑みにしてしまうのはあまりに危険です。

著者が指摘しているように組織社会化戦術研究の萌芽期においては現場における柔軟な対応に焦点を当てることであったはずなのに、現場の柔軟性を阻害するような画一的なオンボーディング施策を行うのは本末転倒とも言えます。オンボーディングという言葉自体は重要であることは間違いありませんが、その画一的な施策立案を運用は危ないという意味合いです。

組織社会化の起源

そこで著者は、組織社会化という概念が誕生したところから遡ってその意義について探究します。組織社会化研究が生まれた背景には1960年代頃のシカゴ学派があると、先行研究を用いて著者はしています。

組織社会化研究の学術的起源は、成人期の社会化研究、職業社会学、組織内の人々の生を多面的に描いたシカゴ学派のエスノグラフィーに遡る(Ashforth et al., 2007, pp.3-8)。そこでは、組織参加を通じた自己やパーソナリティの形成・変容についての研究が、盛んに行われていた(e.g. Brim, 1966; Goffman, 1961; Wheeler, 1966)。詳細な経験的調査より、公式組織は人々に様々な深い影響を及ぼすということが次第に明らかになり始め、それが組織社会化研究誕生の前夜となった。

組織と個人、あるいは個人間の相互作用プロセスとして組織社会化という概念が生み出されたということのようです。ここには、外発的動機づけに基づいて個人の定着を図っていた時代から、組織内における内発的動機づけによって社員のリテンションを目指すという当時のアメリカの企業組織の流れに即したものであったとも言えるようです。

2つのパラダイム

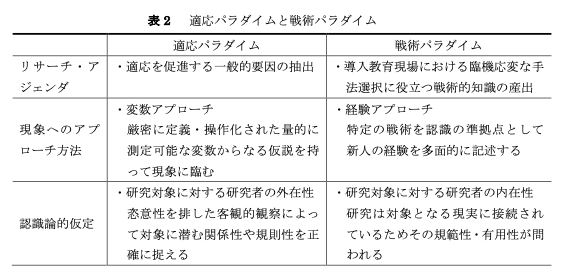

組織社会化を目指すための方向性には、個人を起点にして組織に馴染もうという適応に焦点を当てるものと、組織を起点にして個人の定着を図るための戦術に焦点を当てるものがあります。著者は、前者を適応パラダイム、後者を戦術パラダイムと呼称して以下のようにまとめています。

両者のパラダイムの差異に着目したまとめはクリアで惚れ惚れとします。研究を通じてこういうまとめができると気持ち良いでしょうね。

本論文ではどちらが望ましいといった結論を断言はしていません。ただ、冒頭で触れた著者の問題意識と合わせると、現場における多様で柔軟な対応という点からは戦術パラダイムにより可能性があると感じておられるのでしょう。実際、その後に著者が書かれた博士課程論文では後者に力点を置いて書かれておられます。博論を読んだ際の所感もご参考までに貼っておきますが、ぜひ神大のレポジトリにアクセスしてお読みになってみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?