【論文レビュー】個人からの働きかけによる組織社会化の先行研究:小川(2006)

組織社会化の当初の研究は組織からのアプローチに関するものが多かったのですが、90年代から個人からの働きかけに着目した研究が増えたと著者はしています。主に、個人の特性としては自己効力感、行動としてはプロアクティヴ行動の二点がレビューされています。

小川憲彦. (2006). 組織における社会化過程と個人化行動に関する理論的・実証的研究. 神戸大学大学院 経営学研究科 博士課程論文.

自己効力感

まず仕事の場面における自己効力感としては、「任せられた仕事を達成するのに必要な一連の行動を組織化し実行する能力についての判断」(Bandura 1986, p.391)という定義が挙げられています。

自己効力感に関する研究で実証されていることは、自己効力感そのものが組織社会化に影響するというよりは、組織社会化戦術と個人の成果変数との関係を調整する効果があると実証しているものが多いようです。

プロアクティヴ行動

定義とてしては「現在の環境を改善したり、新しい環境を創り出す際にイニシアティブを取ること」(Crant 2000, p.436)を用いています。まず、情報探索行動(Feedback Seeking Behavior:FSB)が役割明確化や組織文化の受け入れといった成果変数に影響していることが挙げられています。ただ、組織社会化戦術と比較するとその影響度合いは大きくないとする示唆を提示している研究もあることには留意が必要でしょう。

情報探索行動以外のものとして、Ashford & Black(1996)は、①関係構築(相互作用の機会を得るために友好関係のネットワークや社会的支援関係を構築する行動)、②仕事の役割交渉(自分が置かれた組織の環境を変えようとする行動)、③肯定的認知枠組みの創造(状況の捉え方を積極的なものへと変える行動)を挙げています。

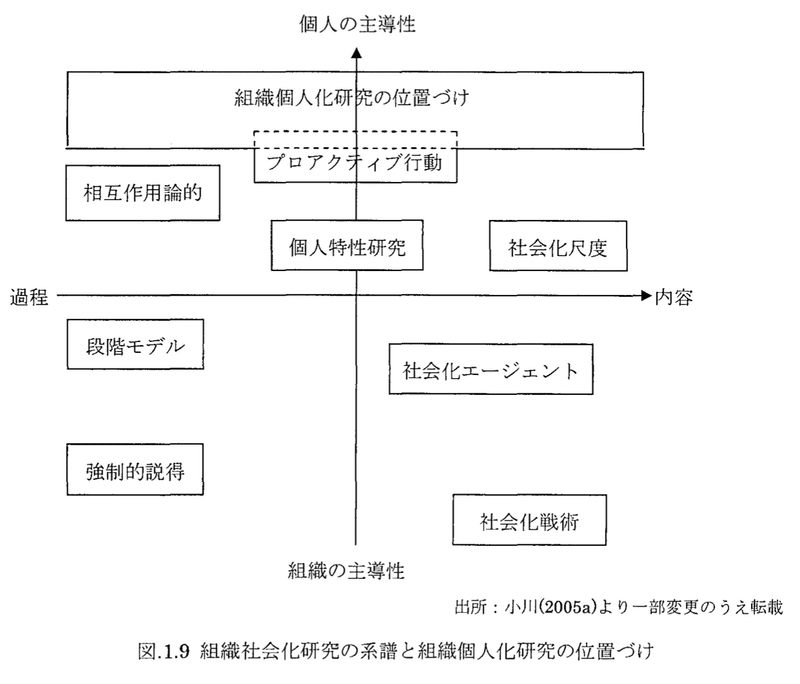

先行研究における「組織個人化」の位置付け

著者は次章以降で組織個人化研究を展開していくのですが、ここまで見てきた先行研究との位置づけを先行研究パートの最後に提示しています。以下をここまでのまとめ及び今後の見取り図として頭に入れておくと、今後の章を読みやすいでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?