西田幾多郎『善の研究』に挑む!

石川県かほく市にある西田幾多郎記念哲学館を訪れたのは約五年前のことです。当時住んでいた高山から車を走らせること約四時間。海を望むその建物は落ち着いた佇まいで、展示物や解説文と相俟って、西田の思索の足跡に浸ることができる空間でした。

いま、立教の有志メンバーで『善の研究』の読書会を行っています。昨秋のフッサール読書会に続いての「趣味」的なイベントにご参加いただいているみなさま、ありがとうございます!

私が担当した第三編は、記念哲学館の副館長である大熊玄氏が著した以下の書籍で講義風に書かれています。そちらも紐解きながらまとめました。

第三編は十三の章から成ります。私が読書会で担当したのは前半の八章なのですが、九章以降も含めてなるべく簡潔にまとめてみます。

第三編で西田は何を言いたいのか

『善の研究』は四つの編から構成されていて、この第三編のタイトルは「善」です。つまり、西田の本書における主張が集約されているといっても過言ではないでしょう。

では西田はこの第三編で何を伝えようとしているのか。彼自身の善に対する考え方はもちろん説明がなされていますし、対比的に論じるために、当時にの西洋哲学における倫理学の解説と批判もなされます。

しかし西田は何かを主張したいというよりも、読者に善とは何かを考えてもらうために話題提供をしているようです。主張というよりも問いかけとして捉えるべきであり、哲学=問いの学問という意味において、本書が日本における最初の哲学書と巷間で言われることに納得します。

第一章 行為 上

第一章は行為についての定義がなされます。端的に言えば、行為の必要条件は意志を持っていることと西田はしています。動作があっても意志がなければそれは行為ではなく(したがって反射行動は行為ではありません)、客観的に動作がなくても意志があればそれは行為とみなされます。

第二章 行為 下

西田が意志という概念を提示したのは、内と外とを分ける二項対立へのアンチテーゼと言えそうです。近代科学による二項対立を否定するくだりはフッサールを彷彿とさせますが(私だけ?)、西田は科学技術を否定するのではなく、「善」を考える上で二項対立的な捉え方は現実的ではないとしているのです。

第三章 意志の自由

では意志の本質とは何か。第三章は第三編のキーとなる章の一つでして、西田は必然的な自由という「なんじゃそりゃ!」という一見矛盾しているパワーワードを提示します。必然とは自分自身(あえて言えば内側)が動因となるものであり外圧ではありません。自由とは、必然的に生じる複数の選択肢としての動因から意識(意志)的に選ぶという行為と捉えてみてください。

第四章 価値的研究

この章で実在というキーワードが登場します。実在を捉える視点として、①なぜ存在するのかという理由を問う理論的観点と、②何を目的とするのかを問う実践的観点とが提示されます。西田はどうやら②に力点を置いて説明を加えており、目的が(内的な)欲求とが一致することが直接経験の事実(西田ワードの純粋経験と同じようです)であり善の行為と繋がるようです。

第一章〜第四章は「善」に関する西田の問題提起でした。続く第五章〜第八章では、結論的から言えば、西洋哲学における倫理学説を、西田が無双状態で「全部違うんじゃい!」と切りまくります。ただ、先行する考え方を尊重し、足りない部分を指摘するというリスペクトのある素敵な筆致ですので嫌味は感じません。

第五章 倫理学の諸説 その一

最初に取り上げられるのは直覚説です。いいことはいい!悪いことは悪い!と直観(直覚)的に判別できる道徳意識を人間は持っている、という考えです。感覚的にはわからなくもない部分もありますが、時間軸や空間軸によって道徳って変わるよね?とか、仮に直覚を認めたとしても直覚に従うのは盲従であり責任放棄なのでは?と西田は批判を加えます。

第六章 倫理学の諸説 その二

次の権威説は他律的倫理学説、すなわち外側から道徳基準が設定されるという考え方です。主には君権的(王様とか)なものと神権的(神様とか)なものになります。これに対する西田の「じゃあナポレオン(君権的)とキリスト(神権的)の命令が違ったらどうすんだよ、おら!?」という辛辣な批判に納得するとともに、頭脳明晰な人って怖いなとも思いました(笑)。

第七章 倫理学の諸説 その三

第七章と第八章は自律的倫理学説です。まずは合理説が切られます。第四章で実在を捉える二つの観点として述べていた①理由(理論的観点)にのみ焦点を当てているので足りない、と西田はしているようです。②目的(実践的観点)を後で主張しようとしる前フリなのかもしれませんね。

第八章 倫理学の諸説 その四

最後に切られるのが快楽説です。自分自身のみが対象となる利己的快楽説から社会全般に焦点が拡がると公衆的快楽説となり、これはベンサムの功利主義です。功利主義の提示する「快楽」の尺度を杓子定規に捉えられないという西田の否定は、コミュニタリアンであるサンデルのそれを彷彿とさせます。快楽は結果として得られるものであり、目指すべきは理想であると主張し、第九章以降への前フリをしています。

第九章 善(活動説)

第八章を承けて、善とは内的な先天的要求であり理想を実現することであるとしています。この章では、アリストテレスやプラトンによる活動説を足がかりに、善に辿り着こうと様々に西田が表現していることに注目するべきでしょう。いわく、「意志の発展・完成であり自己の発展・完成であること」「自然な内的な要求を満足させること」「美である」などです。

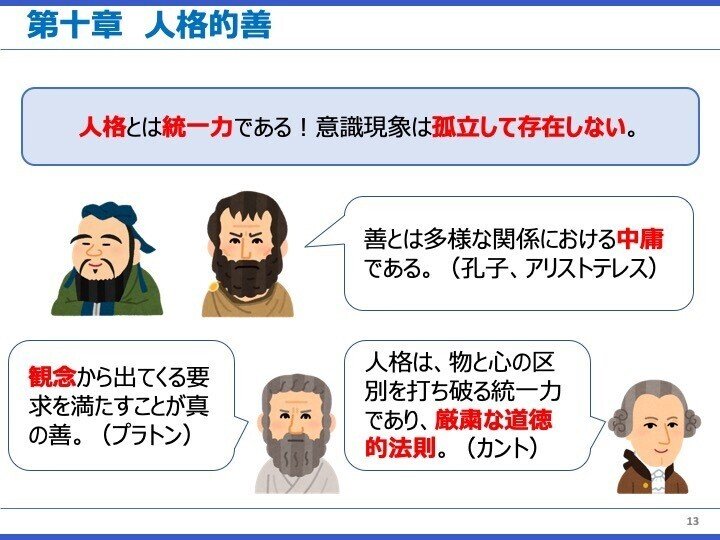

第十章 人格的善

この章も第三編のハイライトと言えそうです。多様な存在を統一する主体としての人格が提示され、かつその人格は孤立的なものではなく内外の関係によって相互依存的なものとされています。孔子やアリストテレスの中庸、プラトンの観念といった古代の概念に加えて、カントの道徳的法則の応援演説を基に自身の主張を展開しています。

第十一章 善行為の動機(善の形式)

第十章で提示された善に基づく行為の動機について述べられているのが本章で、次章では善行為の目的が提示されます。善行為の動機の条件がざっくり言えば、①自らの奥深い内的な要求に誠実に従うこと(至誠)、②真の自己における客観的な理想(最大の観念)を実現する、③世界(天地)において唯一実在の活動だけがある、という三点が提示されています。

第十二章 善行為の目的(善の内容)

第十二章では、まず個人性(個性)が大事であることと、そのために強い意志を持つことの重要性が指摘されます。個を前提にした個人的意識は、社会的意識の中で発生し、個人の実在と社会の実在とは相互依存的なものと言えます。社会の発展段階が、家族から国家へと移るのは飛躍に見えますが、出版当時(1911年)における国民国家への希望がある時代だったのでしょう。

第十三章 完全なる善行

最終章では、言葉を少し変えながらも、ここまでの章と通底する考え方を提示しています。まず善そのものについては、真の自己を知ることに尽きるとしています。そのためには、これまでは統一する力と呼んでいたものを主客合一の力と言い換えています。内と外、主体と客体といった二項対立を乗り越えて善そのものを掴み取ろうとする西田の意志が伝わってくるようです。

あとがき

どっぷり西田に浸った一週間が終わりました。あー、疲れた。。。生硬な西田をなるべくポップにすべく「いらすとやさん」をよく用いました。「いらすとやさん」、著名な哲学者のイラストまで描かれていて、さすがです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?