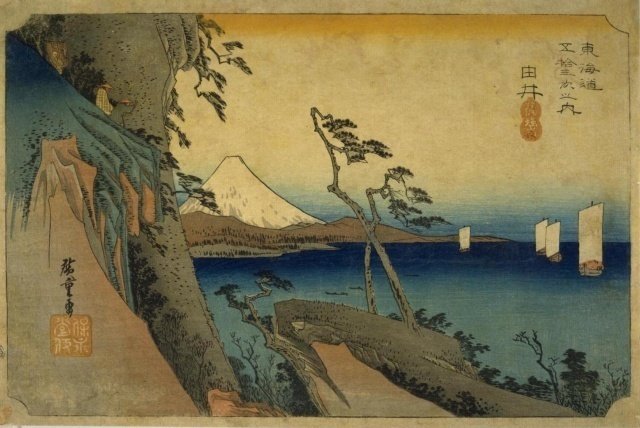

#34 薩埵峠の眺めと由比宿

由比宿

日本橋から数えて16番目の宿場町である由比宿は、1601年(慶長6年)、東海道に宿駅伝馬制度が始められた際に伝馬宿として指定された宿場だが、鎌倉時代から湯居の名で知られた古い宿場だった町だ。

宿場は、蒲原宿からは1里(3.9km)、興津宿までは2里12町(9.2km)の距離にあり、日本橋からは38里21町45間(151.6km)の距離にあった。

1843年(天保14年)の「東海道宿村大概帳」では、宿場の総戸数は160軒、人口は713人(男366人、女429人)あり、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠32軒あったと記録されている。

宿場は、江戸方から新町、本町、中町、西町と続く東西五町半(600m)と小さな宿場だった。

東海道の宿駅としては規模が小さく、人足100人、馬100疋の常備人馬の負担が過重だったため、1665年(寛文5年)に今宿村、北田村、町屋原村の3村が加宿となり、1694年(元禄7年)には神沢村、阿僧村、東山寺村、入山村、寺尾村、東倉沢村、西倉沢村、西山寺村の8村が加宿に加わった。

また、助郷村は20ヶ村に及んだそうだ。

七里飛脚の役所跡

由比宿には、和歌山藩の七里役所が置かれていた。

七里役所は、江戸の屋敷と領国の居城との連絡用に置いた直属の通信機関(七里飛脚)の役所で、継立業務を担った。

和歌山藩では、江戸・和歌山間584kmの約七里(28km)毎の宿場に中継ぎ役所を置き、5人1組の飛脚を配置していた。

普通便は毎月3回、江戸は5の日、和歌山は10の日に出発し、道中8日を要したようだ。特急便の場合は4日足らずで到着したという。

飛脚には剣道、弁舌にすぐれた者が選ばれ、昇り竜、下り竜の模様の伊達半天を着て「七里飛脚」の看板を持ち、腰に刀と十手を差し、御三家の威光を示しながら往来したらしい。

由比一里塚

由比宿に程近いところにあった東海道39番目の由比一里塚は、当時は松が植えられていたそうだが、現在は民家の脇に石碑が建てられているのみだ。

説明板には、「由比の新町の一里塚は江戸から三十九番目で松が植えられていたが、寛文年間(1661-71)、山側の松が枯れたので良用軒清心という僧がここに十王堂を建立し、延命寺境外堂とした。十王堂は明治の廃仏毀釈で廃寺となり、祀られていた閻魔像は延命寺本堂に移されている。」と書かれてある。

薩埵峠の眺望

薩埵峠は由比宿と興津宿の間に位置する峠で、波などの侵食によってできた切り立った崖がせまる薩埵山(244m)の中腹を通るため、東海道の難所の一つになっていた。

峠名の由来は伝承によれば、鎌倉時代に由比倉沢の海岸で漁網にかかった地蔵薩埵の石仏を同地に祀った故事に由来するそうだ。

薩埵峠は歌川広重の東海道五十三次「由井」にも描かれており、峠から見える富士山や駿河湾の眺望が絶景だったことをうかがわせている。

現在は東海道本線、国道1号、東名高速道路が峠の麓で重なり、富士山を背景にした写真撮影の名所として知られているそうだ。

1854年(安政元年)の安政の大地震で海岸が隆起して一部陸地化したため、以後街道は海岸経由となり、峠道はさびれた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?