「最適化の呪縛」から抜け出せるか

「最適化」という言葉は通常ポジティブなイメージで使われます。「最も適した状態に近づける」という意味なので、当然ですよね。ですが、書籍「組織を芯からアジャイルにする」では「『最適化』という名の呪縛」という恐ろしげなフレーズがあります。これはどういうことなのか、考えてみましょう。

この記事は以下のマガジンへの寄稿です。

良いに決まってる!だって最適なんでしょ?

「最適」が「最も適している状態」だとしても「何に対して最も適している状態なのか」が大事になります。その問いに対して答えられず、既存のプロセスを最適化していくことばかりしていたら、それは最適化という手段が目的となっている兆候でもあります。アジャイルの導入でも同じことがよく起こります。アジャイルのプロセスを導入することが目的となり、アジャイルになることが疎かになってしまうのと似ています。

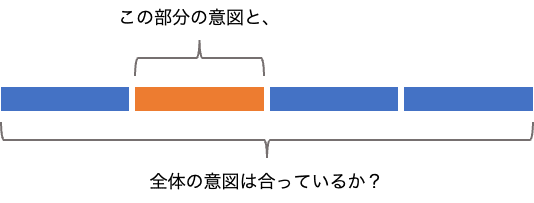

「最適化は自分の仕事を良くする」ことに他ならないため、そのことが問題を引き起こしていると考えにくいという問題があります。これは、書籍内では使われていない言葉ですが部分最適と全体最適の話ともいえます。各自の担当している仕事の最適化が部分最適で、その各自の仕事が連なり構成されるビジネスの全体像をみながら最適化するのが全体最適になります。通常、いきなりこの全体最適を考える役割を与えられることはそうそうありません。そういったビジネス全体のデザインや意思決定をするのは管理職や経営者が主です。こういった部分最適から全体最適を考えるマインドシフトなどの重要性は理解されつつも、明示的なトレーニングやカリキュラムを通して新たな管理職や経営者にこういった考え方や知識が移転されているかは疑問があります。その重要性に自ら気づき、組織階層を駆け上がっていく人も居たりします。ですが、書籍でも指摘されているようにプレイングマネージャーが昨今増えている状態では、うまく継承が起きていないのが実情じゃないかというのが個人的な感想です。

どういう問題があり、どうすれば避けられるのか

部分最適と全体最適は二項対立ではありません。どちらか、ではなく、どちらも大切でありながら、重要となるのはその最適化のベクトルを合わせることです。これは「何に対してなぜ最適化するのか」という問いをどのレベルで持ち、それを共有できているかということです。各自が、ごく狭い範囲を見ながら改善を行うことと、全体の目的を理解しながらそれに合わせて改善を行うことでは、方法や効果が全く変わってきます。

全体思考の欠落した部分最適を突き詰めていくことを例えるなら、ひたすら特定の歯車を作り続け洗練させていくようなものです。その仕事をしていくことに対してはプロフェッショナルになっていくことは間違いありません。ですが他の部品ややり方を導入することが難しくなったり、それ以外のスキルが身につきづらくなったり、結果として自分の仕事が脅かされないように正当化を始めることにだって繋がるかも知れません。それを突き詰めることが求められる仕事も当然ありますが、正解のわからない仕事の場合には無駄になることだってあり得ます。でも人は一度行ったことに対する「サンクコスト」を正当に評価して改善するのはとても苦手です。そうならないように、正解のわからない仕事をする時には最初から柔軟性があること、最適化をするにしてもその最適化に柔軟性を持たせることが重要になるわけです。

書籍で語られていた呪縛からの抜け出し方の他に、先ほど述べたような部分最適と全体最適の話を少し頭に入れておくだけでも、まずその呪縛に気づくことができるようになると思います。

ふと思い出すための、マジックワード

私は「最適化の呪縛」という言葉をマジックワードとして捉えています。ふとした時に思い出し、自分の現状と照らし合わせて省みることができるワードのことをマジックワードと個人的に呼んでいます。例えば、「ビルドトラップ」や「なんちゃってアジャイル」もマジックワードです。その言葉に対する理解があれば、それぞれ「アウトカムでなくアウトプットが目的になっていないか」と考えたり「アジャイルの原則や価値基準に沿っているか」などと自分を問い直すことができるのです。「最適化の呪縛」も同じで、「自分たちが何のために最適化しているのか」を改めて問い直すために使えるワードだなと感じています。自分が仕事を進める上でのチェックリストの一つとして時折この言葉を思い出せるようにしてみてください。

よろしければサポートお願いします!いただいたサポートは書籍やテック・アジャイル関連のイベント参加などに使い、レビューの公開をお約束します。