「新型コロナの今、考えたい学校の教育活動と学力:指標となるデータで生産性とエビデンスに付き合う難しさ」(『SYNAPSE』2021年3月号pp.28-33.)

Society5.0時代の学校の課題

新型コロナ(以下「コロナ」)は情報コミュニケーション技術(ICT技術)の発展と「エビデンス」という言葉の普及を加速している。概ね平成28(2016)年の第5期科学技術基本計画で示されたSociety5.0の方向性どおりといえる。ここでの4.0社会は「情報化社会」としてICTとクラウド(ネットワーク上のデータ保管とその活用体制)を発展させている現在で、5.0社会はまだその全貌がはっきりしない汎用人工知能(AI)とビックデータの活用により変革された社会だそうだ。現段階でコロナも汎用AIもビックデータも人間や社会に与える影響がはっきりしないから、予想以上の論考を行うことは危険である。

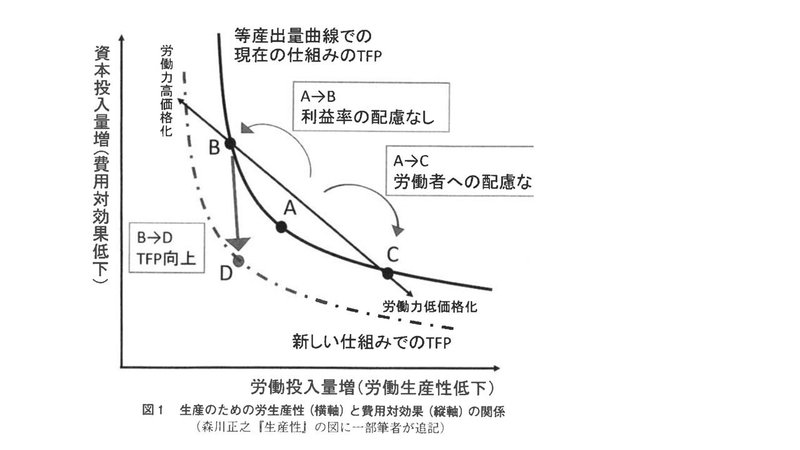

しかし、Society5.0という国家的スローガンが人口減少という“労働量が疎でも、一人当たりの豊かさが密”となるような指標(データ)を議論する時代を予告していることは押さえたい。また、少し早くドイツで提唱された第四次産業革命論(Industory4.0)が移民などの安い労働力確保による“労働量の密で、一人当たりの豊かさを疎”として、技術革新の投資を停滞させている点も押さえたい (例えばダグラス・マレー『西洋の自死』)。労働者とお金の各々の密と疎は二律背反(ジレンマ)の関係なので (図1)、特定の指標だけ追うと危いのだ。

経済学の理論モデルで“同じ質・量の生産”をする上で2つの資源を考えるのが図1の2つの曲線(等産出量曲線)である。2つの資源を用いて生産を行う際、概ねちょうど効率的な割合(図のA)があり、一方の資源が不足・高価格化した場合はもう一方の資源の過剰な投入が必要(図B、C)となる。労働時間(横軸)と投資予算(縦軸)も同様である。労働市場での給与(人件費÷労働時間)の変化は右肩下がりの直線に表せるため、今までのようなデフレ時代の安い人件費では労働時間を過剰にして設備投資を削減(図C)することが(人道は別にして)経営効率上は合理的である。しかし、人口減少時代は労働力が不足し、その分を極端なお金の投資で替えることとなり、消費者も高価格とサービス低下に苦しむ未来が懸念される。ドイツのように移民などで労働者を安く買い叩くデフレ的扱いを続ければ、一見GDPは維持できても富裕層以外は失業率とブラック労働に苦しみ、技術革新のための投資を鈍化させてしまう。必要なのは、生産におけるお金のお得感(利益率)と過剰でない労働時間(労働生産性)の二律背反関係の“いずれかの選択(トレードオフ)”ではなく、バランスを探りつつ技術革新を図る発想(図のDとそれが存在する新しい曲線)である。このように、技術で新しいお金と労働時間のより改善された二律背反の曲線を作っていく課題が近年注目されている全要素生産性(Total Factory Productivity、以下「TFP」)という概念である(森川正之『生産性』)。

図1は概念モデルながら数字的説明を挟まないと「TFPによる新しい時代づくり」を理解できない。ビッグデータやコロナのリスクと付き合う時代はこのような数字や数的モデルでの議論や説明をしなければ公には無視される過酷な時代となろう。主観や感情や印象だけではデータとしての価値がほぼないからである。そこで教育経営や学校改善の数値化しうる指標を考えたいが、これが必要とは言え限界も多くとても難しい。

教育改革20年で明確になったけど、拡大・複雑化してきた学校の取組・成果指標

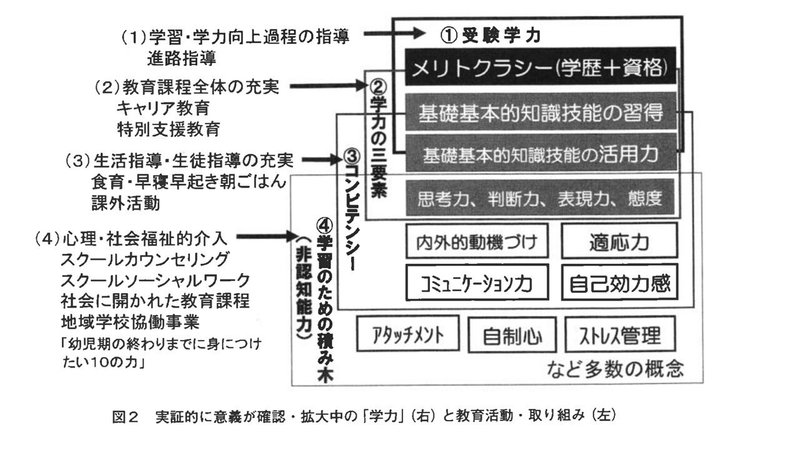

生産性は生産の質や量を高めるという生産力と、それにかかるコスト抑制(利益率と労働生産性)をあわせた概念である。そのため、生産力は維持(できれば拡大)しつつ、コストが大きく上昇しない(できれば抑制する)ことと長期的にTFPを高めることが重要である。日本の学校の生産力はお金のようなわかりやすい指標がないが、かなり拡大しているように感じられる。平成13(2001)年の小泉政権という長期政権が現在まで続く第三の教育改革のスタートであるといわれているが、この間、学校教育が目指す「学力」の概念拡大を図にしてみた(図2)。

概ね、20世紀の学校で「学力」といえば、“試験で測定可能な能力”を指し、“よりよい就職”という学歴や資格、学校歴で社会階層を移動する(メリトクラシー)力つまり受験学力が主にイメージされた(図の①)。平成20年の学校教育法改正で学力の三要素(図の②)が定められ、その上で将来の潜在的能力開発につながる意識や態度(コンピテンシー)が注目された (図の③)。さらに、この10年は乳幼児期の非認知的能力の効果とそれらを家庭に任せてしまうことの危惧が表明され、この課題は就職手前まで発達余地を持ち認知的能力(受験学力)の前提となることが確認され、“学習のための積み木”という別名まで設けられた(図の④)。 これらはもともと日本の学校が重視してきたが、実証的根拠の上で公式に学校教育の機能・役割に組み込まれ(図の(1)~(4))、栄養教諭やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど新たな専門職が学校に配置されチーム学校の意気が盛んである (生産力拡大)。しかし、国の教育予算総額が増えていないことを踏まえTFPモデルで想像すれば、教職員が過酷なほど多忙化するのも自明ではある。

図2の多様な諸概念は教職員の多忙以外にも学校をめぐる実証的議論も困難にする。民間企業経営や経済学ではお金(ほとんどの資源と交換可能な数的指標)を主軸に議論が可能で、医学は余命延長とお金をあわせて成果指標に沿えることができる。しかし、教育は図2のように多様な目的となる成果指標がある。この間の関係は例えば“部活動は体験・問題解決や社会性、積極的生徒指導に有益ながら、どうしても事件・事故リスクがあり、教育課程にいれるわけにも、学校の役割から外すわけにもいかない…”といったように多数の諸指標が互いに正負の因果関係を複雑に持っている。また、子供の個々人ごとに教育方法の効果が異なるため、集団ごとに“最大公約数的に良好な教育方法を選択”する必要がある(適性処遇交互作用)。さらに、非認知的能力のように“20年間は目立たないが40年後に大きな差を生む”などというように因果過程の時間軸も縦に長く、影響は未来の社会全般に幅広く関わる。結局のところ経済政策や医療は科学的に効果的な介入をするために実証的議論をするが、学校は自然で主観的に良かれと思って担ってきた役割・機能を維持するために実証的根拠を探るという逆の検証の方向性を取る。

ところで、“日本のコロナが欧米よりまし”である理由として今のところこのような広い学校の機能・役割が評価されている。結果的に図2のような指標の深化や種類の拡大の要望が今後も続くであろう。多数の指標があれば簡単にTFPモデルを議論できないが、TFP的なバランスに基づく技術革新を進めない学校の未来は大変である。

コロナで感じる実証的根拠(エビデンス)の大切さと不安

コロナによって「エビデンス」という言葉がワイドショーでも頻繁に用いられるようになった。我が国の行政課題でもあるエビデンスに基づいた決断(Evidence Based Policy Making)が一般を巻き込んで議論されている点は素晴らしいがその意味の曖昧さに不安も指摘されている。例えば医療でいう「エビデンス」は“極めて厳密な科学的議論を乗り越えた実証的根拠”である。前述のように医療と異なり学校はかなり広く生活全体を支える活動を役割として担っており、医療ほど厳密な実証的根拠は確保しえない。そのような意識をもとにEBPMという発想や気軽に「エビデンス」と呼ぶような感覚を学校に導入することの不安を6点示してみたい。

(1)学力(教育の結果)指標の多様さ

教育効果に関する質の異なる成果指標がとても多い

(2)教育活動や学習(学力向上の前提)の範囲の幅広さ

教育活動や学習をめぐる内容・範囲、方法論が幅広く多様で相互関係も複雑

(3)教育の実証的根拠収集の難しさ、不足しやすさ

医療のように数量指標の体系化が困難でメタ分析が行いにくく蓄積も不充分

(4)短期的な教育成果の感情への依存

「満足感」・「不満感」といった主観(ナラティブ)に短期的成果を依存

(5)教育成果の外部性(幅広さ)と長期性(時間的な縦深性)

教育効果は長期的には10年以上後に社会全体に影響をはじめるという測定困難性

(6)EBPMが持つ「選択と集中」という目的性

そもそも日本の教育が「選択と集中で良くなるのか?」を議論する必要

まず指摘できるのが統計を用いる分析作業の成果指標(目的変数または従属変数)は概念で1,2個、その原因となる取組指標(説明変数または独立変数)も多くて5つ程度にとどめないと安定した検証ができない点である(箇条書き(1)、(2))。また、一つ一つの分析結果による実証的根拠は結果がまちまちで中には矛盾することも多いため、医学や経済学は単体の実証的根拠に頼った決断が危険でることを留意し(P.A.オフフィット『禍の科学』が参考になる)、多数の異なる実証的根拠の蓄積後の包括的検討(メタ分析)で初めて安定した「エビデンス」とする点である(箇条書き(3))。学校教育の領域でこれが達成できるようには筆者には思えない。

さらに医療でも“数値化しにくい”内容が精神科や終末期医療などでは多く、エビデンスという根拠と個の主観的文脈(ナラティブ)も同様に根拠にする発想が指摘されている(齋藤清二『関係性の医療学』)。医療も教育も、サービスの受け手も担い手も概ね短期的には主観的・感情的な満足・負担感が“成果の実感”を左右する(箇条書き(4))。しかし、同時に学校教育の成果は最終的には10年以上後の長い時間軸と広く社会全体で生じる影響を幅広い評価する必要もある(箇条書き(5))。

そして、最後にとりあげたいのが、EBPMが “資源が限られている中で特定のエビデンスに基づいた効果的な取組に資源を選択・集中する”文脈を持つ点である(箇条書き(6))。“特定の目的指標や教育活動に選択と集中する”ことは“他の目的指標や教育活動を割愛する(トレードオフ)”発想であり、これを教育の世界で必要を感じはしても自信をもって導入することは難しいだろう。図2のように広く浅く様々な学校生活の目的となる指標を気づいた様々な取り組みで背負うのが日本の学校であり、それゆえ厳密なエビデンスの収集も特定の取組への集中(ほかの取組の割愛・切り捨て)もしきれず、地味ながらバランスを探っていくのが良くも悪くも日本の学校ではないだろうか。

EIPM(エビデンスを参考程度にして決断)する学校

何万光年も向こうの星の光は何万年も前の光であるように、今の確たる「エビデンス」は何十年もかけたものである。次善に時系列検証を犠牲にして短時間に猛烈なコストをかけて多数の実証的根拠をメタ分析した場合も一応「エビデンス」ではある。それでもこれらはコロナやSociety5.0のような今、直面する見通しが不明確なものには対応できるわけがない。学校は今まで「必要」とされてきた役割・機能を自然に蓄積してきたので、特定の「エビデンス」で推奨される機能・役割を選択し他からの資源をトレードしてくれば、オフされた役割・機能が後で実証的根拠を身につけて反撃してくるだろう。実証的根拠を「エビデンス」と言い換えても、ゆとりを「選択と集中」と言い換えたところでも、この概念が経営判断の責任を取ってくれるわけでも、改善の方向性を1つに絞ってくれるものでもなく、教育経営と学校改善の決断(ポリシーメーキング)の責任は教職員が担わなければならない。

同様の趣旨からWHOヨーロッパが採用した言葉がEvidence Informed Policy Making(EIPM)である。会計や経済学というお金という結果指標ですら理想的なEBPMには莫大な情報収集規則や情報管理体制の構築が必要で、その苦労・金銭投資の分だけ過剰な期待ゆえの混乱も生じている(Leuz,C.『Evidence-Based Policymaking』NBER Working paper)。教育行政や学校経営において会計ルールや報告書、調査の厳密・多数化が教育活動自体を脅かすほどの多忙要因と指摘されて久しい。それでいて20世紀や昭和の時代のような“どんぶり勘定”の情報管理や経営は危険であるし、TFPを求めなければ学校は改善できない。今、必要なのはコロナという非日常のなかで学校が善意で自然に担っている多様な目的、教育活動の意義に「エビデンス」などという響きに頼らずとも自信を持ち、徐々にでもTFPや実証的根拠というものと付き合い、未来の学校改善を進めていくことであると筆者は考える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?