この一年間を、月の曆とともに!

あけましておめでとうございます。

日本の曆でもようやく新年を迎えました。

まだまだ寒い、というか、とても寒い、そんな時期が一年の始まりです。

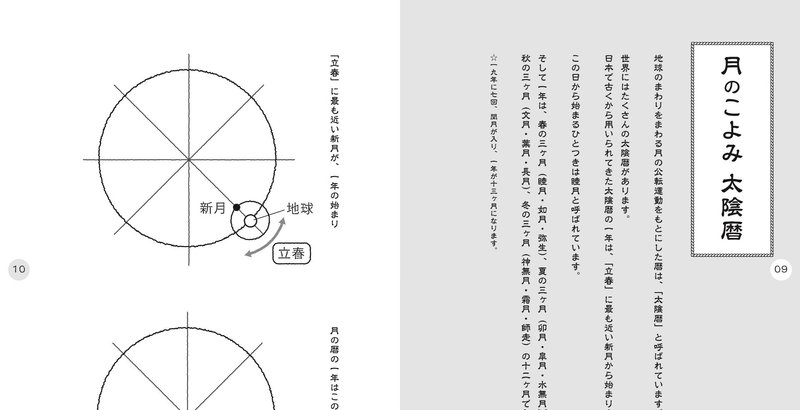

一年の最初の月である「睦月」は立春に一番近い新月の日から始まります。

立春は、冬至と春分のちょうど真ん中。

一日に例えると、夜中を過ぎた、一番寒い時間帯に当たります。

「極まって転ずる」という言葉があるように、

ここで寒さが極まって、転じます。

寒さが厳しい頃は、温かさが戻り始める頃でもあるわけですね。

ということで、たしかに今、すごーく寒いですが、日照時間は伸びてきています。

朝の6時くらいから、空が明るくなり始めますし、

夕方の17時すぎに、まだ日が沈んでいないのがわかります。

冬至から約45日。

明らかに、太陽に照らされる時間が長くなっています。

その影響が、そろそろ出始めるわけですね。

なーんてことを、みなさんと分かち合っていきたいな、と強く思っています。

なので、あふれる曆愛(こよみあい)を込めて、2冊の本を書きました。

それが冨貴書房で作った『曆のススメ』と『曆のススメ 月編』です。

そもそも僕が冨貴書房を立ち上げたきっかけは、妻の妊娠です。

それまで全国を渡り歩いて曆についてのワークショップをしてきました。

いわゆる「口述で伝える」という形をメインに活動してきました。

しかし妊娠後は、母子が安心できる環境づくりや、産前の体作りに寄り添う暮らしをしたいという意識に切り替わり、さらに産後は家事に集中したいと思ったので、在宅でできる発信、創作を軸にした活動に切り替えることにしました。

そして、2020年のロックダウン、ステイホーム、という流れの中で、それまで以上に、ワークショップで伝えてきたような内容をわかりやすくまとめたいという思いが強まり、曆、季節、それに伴う身体のリズムについて、本にまとめることになりました。

僕としては、この本を資料にして、全国各地で、どんどん読み合わせ会やワークショップなど、自由にやってほしいなと思っています。

僕自身、この内容を大きく引き伸ばして紙芝居にしたりもしたいと思っています。

そして、10年以上のあいだ一緒に活動をしているこじまりえさんと、年4回のリズムで学ぶ、月の暦についての連続講座を開催することになりました。

『まるっとわかる月の暦

〜体と暮らしを月で整える〜』

この講座は、春・夏・秋・冬の4回の動画配信と、同じく4回のQ&A交流会で進められていきます。

動画は約1ヶ月の間で、何度でも見ることが出来ます。

その内容は、主に3つのパートに分かれています。

1 月の曆のキホン

年間4回の動画の前半部分は、僕が『曆のススメ 月編』を画面共有しながら、丁寧にわかりやすく、月の暦ってなんだろうの疑問を解消していきます。この部分は、年間ずっと閲覧できるようにしていきます。

2 季節の体と心

春、夏、秋、冬にちなんだ、風習や養生法をシェアします。参考にしているのは、陰陽五行、マクロビオティックなどです。この内容は『曆のススメ』に書かれていることにも基づいています。

3 りえさんによる、西洋医学的な観点からも見た体のこと

月のリズム、季節ごとの体と心の状態について、医療の現場からの観点や言葉を使って、皆さんの生活につながるわかりやすい表現で語ってくださいます。

そして、オンラインQ&Aセッションが、季節ごとに開催されます。

この講座には『曆のススメ 月編』と、りえさんたちが作った資料がセットで付いてきます。

そして、僕たちは、この講座をオススメして終わり、というより、

曆そのものを勧めたいと、とても強く思っています。

ひとりひとりが、曆を手元に、花鳥風月とともにあることを味わいながら暮らしてほしい。

人と人の繋がりも大事だけど、自然界の中で生きている安心感が増えていくことを、心から願っています。

ということで、僕たちが長年愛用している和暦ダイアリー『和暦日々是好日』付きのセットも用意しました。

このダイアリー、僕は読み物としてもとても大好きです。

僕とりえさんに共通する、社会に対する熱いパッションを、

このダイアリーの製作者の高月美樹さんからとても強く感じています。

彼女の書かれた前書きとあとがきを読むだけでも、心が震えます😁

私達の暮らしが変わっていくことが、社会の変化の土台になる。

心と体と、社会の、パラダイム・シフト。

ともにこの1年を、歩んでいけたら嬉しいです。

長くなりましたが、読んでいただき、どうもありがとうございます!

和暦:睦月十一日 鏡開き☆

お読みいただきどうもありがとうございます。