耳なし芳一は何のメタファー?

昔話や言い伝え、絵本なんかには基本メッセージがあるものですが、耳なし芳一から得られる教訓って分からんくない?と思い少し考察してみたいと思いました。

*多分に耳なし芳一のネタバレを含みます。

えぇ…まず確認の為に調べてみたら耳なし芳一は明治時代に発刊された怪談の一種であり、寓話でも何でもないので教訓ありきの物語ではないみたいです。

とは言え、目に映るすべての事はメッセージ、この世に自分に関係のないものなど無いと思っているBoys and girlsに送りたいと思います。

(のっけから予想と違う展開ですが、どうぞお付き合いを)

まず耳なし芳一とは、

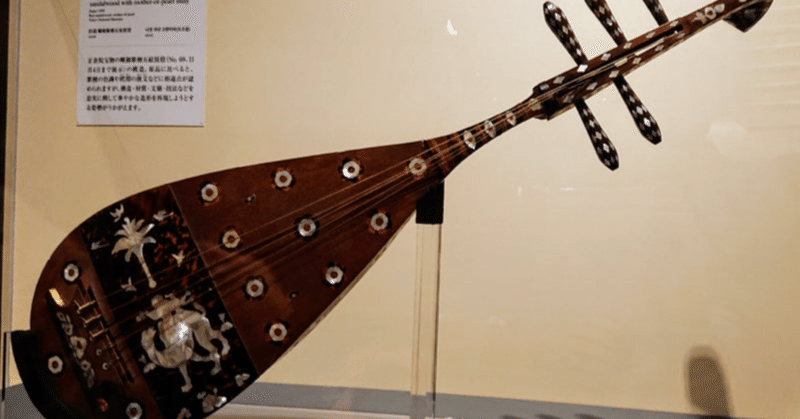

目の見えぬ芳一という名の殊に平家の物語を弾くのが上手い琵琶法師は、住職の居らぬある晩、身分の高い人に乞われ屋敷まで行き琵琶を弾いた。身分の高い人は、七晩連続で頼むそしてここに来ることは口外してくれるなと伝え、それに芳一は従おうとします。

夜な夜な出かけるのを不審に思った住職たちは、後を追い墓地の中で琵琶を鳴らす芳一が悪霊に魅入られてしまっているものとし、寺に連れ戻すもまた留守にしてしまうため体中にお経を書きお守りとした。

ここからはご存知のように耳だけ書き忘れたが為に、耳を千切られてしまった芳一氏が朝見つかるという話です。

芳一の壇ノ浦の語りのあたりでは啜り泣く声が聞こえたということから、身分の高いらしい人は平家の悪霊だとされているみたいです。

予備知識はここらへんにして、ちいさい頃から思っていたんですよ、この話に教訓的なものあんの?って。

江戸時代に作られた吉四六さんシリーズなんかは、結構オチもしっかりしているにも関わらず、耳なし芳一の教訓は念には念をとか気を抜くなとかそんなんだとしたら、それだけの教えのため(めちゃくちゃ大事ではあるが基本的過ぎるの意)だけに、耳を落とされたのであればあまりにも芳一氏が不憫でと思ったわけですよ。

以上の僕の個人的な彼への憐憫な想いから、この物語のメッセージ性みたいなものをしっかりロジカルに構築し、耳を失ってしまった芳一の意味を導き出したいと思います。

まず注目したのが小泉八雲という耳なし芳一の作者です。

小泉八雲(日本名)はギリシャ人ながらもアメリカの新聞社で働き来日し日本国籍を所得し、英語教師をしながら小説やエッセイなんかを書いた人です。

これも耳なし芳一の事を調べてさっき知ったのでとても驚きました。えっ小泉さんとこの八雲さんなの??マジで??みたいな。

小泉八雲のだからこれは自信を持って仮説をぶつけられると逆に安心したまであります。

それではまず結論からいうと、

【耳なし芳一は馬耳東風のアンチテーゼである】

ということです。

馬耳東風は、

誰しもが知ってる唐時代の杜甫や孟浩然なんかと並ぶ、アイドル詩人の一人李白による詩からの四字熟語です。

馬の耳は東風(おもに吉報のこと)が吹いても感じないから、他人の話に耳を貸さない喩えで、そこから転じて日本の諺、馬の耳に念仏ができたとされています。

ここまで言ってしまうともう答えが近いのですが、

馬の耳に念仏を唱えても仕方のないことだけれど、芳一は耳に念仏が足りないが為に耳を失ってしまった。

つまり芳一を我々の事だとすると、あなた達は馬と違い他人の意見を聞くことができますよ。

そしてもう少し環境に踏み込んでみると、身分の高いらしい人の言葉を甘言、寺の人たちの言葉を特に身近な住職から頂いたお経を苦言だとすると、苦言は薬なり甘言は病なりも組み込まれていることになります。

また芳一のキャラクター設定の方は、才能溢れることと目の見えぬことは、知見はないが未来のある子供の比喩だとも取れることにより、

これらをまとめると、

子供にとって親や先生の言葉は苦言である事が多い

甘やかしてくれる耳障りの良いことばかり聞いていると未来という名の翼をもがれる

私達は馬と違い苦言を受け入れらるのだから受け入れなければならない

そういった言葉は自分が独り立ちしたときに金言になる

以上のことが導き出されるわけです。(あくまで個人的な解釈ですので真面目に捉えられない事を)

だいぶ現代風に解釈しましたが、芳一さんは自らの耳をもって僕たちに、あなたたちは馬なんかじゃないよって事を伝えてくれていたわけです。

そしてこれだけ考察(30分もかからない程度ではあるものの)してあげたら、芳一氏も浮かばれるのではないかと心のなかで合掌をするのでした。

それではどうも皆さん、耳なし芳一さんの耳の供養にお付き合いいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?