【中医基礎理論 第15講】 - 気一元論 -

中医学の基盤となった学説が3つあります。

気一元論

陰陽学説

五行学説

気一元論、陰陽学説、五行学説は、古代中国における、世界の発生、発展、変化の法則を理解し説明するための世界観であり、中医学理論体系の基盤となった哲学です。

戦国時代から秦漢時代にかけての「諸子蜂起、百家争鳴」の時期に、古代中国哲学は大きく発展しました。

気一元論、陰陽学説、五行学説は、天文学、地学、暦学、政治学、経済学、軍事学、農学など、自然科学と社会科学のさまざまな分野で広く普及し、当時形成された中医学の理論体系にも深い影響を与えました。

中医学は、これらの哲学を用いて、宇宙(自然界)を体系化し、その後、医学知識と臨床経験を融合して、中医学独特の理論体系を作り上げました。

人間の生命発生、人体の形態構造と機能活動、疾病発生の原因とメカニズム、養生および診断・治療の規律と原則を確立したのです。

今回の記事は気一元論をご紹介します。

今回の主な内容

気一元論は中医学の基盤となった哲学の一つ

世界の全ては気でできている

気は常に運動している=気機(昇降出入聚散)

気機の結果、気化(変化、現象)が生じる

気は万物を媒介している

精気学説は気一元論の雛形

中医学は精気学説の影響を受けている

(なので中医学では精と気は別物として扱う)

気一元論

気は古代中国哲学の最も高次な概念です。

古代の哲学者たちは、「気は宇宙に存在する無形で、絶えず運動する極めて微細な物質であり、万物共通の構成要素となる根源」と考えました。

ここから「気一元論」という思想が形成されていきます。

1.気の哲学的概念と気一元論

気一元論、通称「気論」は、古代の人々が世界の構造とその変化の法則を理解し、説明するために考え出した世界観です。

生活の中での長期に渡る実践と自然観察の中で、気という概念を抽象的にまとめ上げ、その概念に意味を豊富に持たせていきました。

これにより、宇宙や万物の起源、進化、およびさまざまな自然現象を説明する、気を根源とする世界観を確立したのです。

(一) 概念の形成

「気」の文字は、甲骨文字の中で早くも現れています。

《説文解字》には、「気、云(雲)気也、象形」とあります。

つまり、「気」は、「雲」を指していて、観察ができて客観的に実在しているものを指していたのです。

古代の人々は「雲の気」、「霧の気」、「風の気」、「寒暖の気」、生活の中の「煙の気」、「水蒸気」、そして人体の「呼吸の気」など、自然界の客観的な現象を観察し分析しました。

その結果、「気は客観的な存在であり、すべてのものに気がある」という認識を徐々に形成していきました。

春秋戦国時代になると、気は哲学的な概念として徐々に形成されていきます。

それは「気は宇宙の中に存在し、極めて微細で形がなく、観察が難しいが、それは客観的に実在するもの」という認識でした。

気は形を持ちませんが形を生じ、万物の根源として至る所に存在し、全空間を満たしています。

《管子・業》に、「其大無外,其小無内(その大きさは外なし、小ささは内なし)」と記されています。

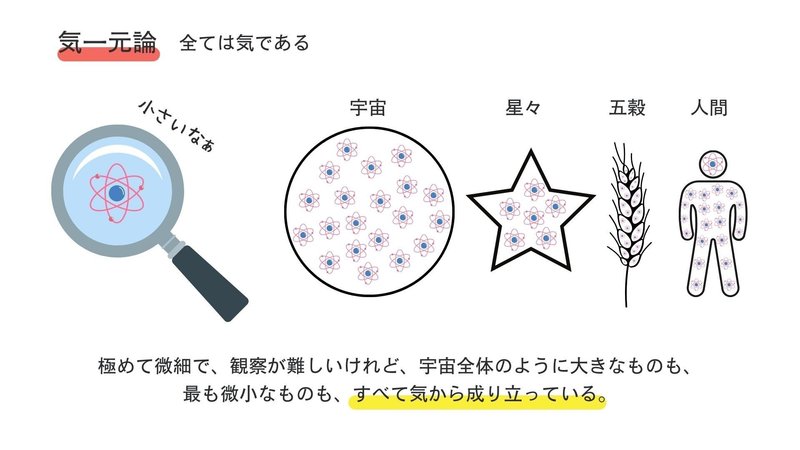

気は、天においては星々となり、地においては五穀を生じ、天地の精気が合わさって人を形成するのです。

つまり、宇宙全体のように大きなものも、最も微小なものも、すべて気から成り立っているのです。

気はさまざまな形式で存在します。

気は拡散して運動状態にあり、宇宙空間に満ちていますが、極めて精微で形がなく見ることができません。

したがって「無形」といわれます。

一方、気が凝集すると、具現化してさまざまな物を形成し「有形」になります。

このことについて《素問・六節蔵象論》では、「気合而有形(気が合わさって形を成す)」と述べています。

有形と無形は、気の凝集と拡散という異なる状態なのです。

無形の気が凝集して有形の物質となり、物質が消散すると再び無形の気に戻るという相互関係があります。

気を根源とする自然界では、「無形の物」と「有形の体」の間で絶えず転化が行われているのです。

(二) 気の哲学的概念

中国の古代哲学における気の基本的な概念は、「気とは極めて微細な物質であり、万物の根源である」というものです。

気は中国の古代哲学において最も崇高な概念です。

本来の意味は、客観的で運動性を持つ物質としての存在ですが、広義の意味では、世界のあらゆる物事や現象、精神現象を含め、すべてを気と呼びます。

人の形体や精神も気の産物です。

《易伝・系辞上》には「精気為物,游魂為変(精気は物を為し、遊魂は変を為す)」とあり、精気が集まって万物を生成し、散ずれば死に、その魄が土に戻るという見解を示しています。

荘子は万物がすべて一つの気の変化であるとし、「通天下一気耳(天下を通じて一気のみ)」としました。

さらに、《荘子・知北遊》では、気の聚散によって人の生死を説明し、「人之生也,気之聚也,聚則為生,散則為死(人の生は気の聚なり、聚まれば生となり、散ずれば死となる)」と述べています。

気は万物の基礎であり、万物の存亡、生命の起源と本質は、気の聚散にほかなりません。

先秦の儒家である孟子は「浩然の気」の概念を提唱し、気が生命と道徳、物質と精神の両方の特性を兼ね備えていると考えました。

*浩然:広大なさま

《素問・気交変大論》には「善言気者、必彰于物(気の運行の規律を真に理解している人は、気の運行の結果である物事の生成や変化を通じて、気がどのように運行しているかを明確に説明することができる)」とあります。

その微細さゆえに「無形」とされていますが、これは気が存在しないわけではなく、ただ肉眼では見分けにくいだけです。

気の存在は、その運動変化や、それによって生じる物質を通じて表現されます。

《素問・六節蔵象論》には「気合而有形,因変以正名(気が合わさって形を成し、変化に応じて名付けられる)」とあります。

つまり、気の運動変化によってさまざまな有形の物質が生まれ、それに応じて異なる名称が与えられるのです。

(三) 気一元論

《管子》には、「精」という言葉がでてきます。

精は極めて微細なものであり、それゆえ「精気」とも呼ばれます。

《管子・心術下》には「一気能変曰精(気が変化して精となる)」、《管子・内業》には「精也者、気之精者也(精とは気の精なり)」という記載があります。

精気とは一体何なのでしょうか?

精または精気は、「極めて微細で運動変化する気であり、天地の間に満ちていて、自然の万物を化生する基本物質」です。

精気という概念を以って、世界を理解しようとする学説を「精気学説」といいます。

精気学説における「精(精気)」の概念をみると、先ほどでてきた「気」の概念と似ていますよね(というかほぼ同じです)。

実は、「精気学説」は、気一元論の初期の概念で、気一元論の雛形となった学説なのです。

精の概念が最初にでてきたのは、『老子・二十一章』で、「道之為物…………窈冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信。(道の物たるや……窈としてその中に精あり、その精、甚だ真なり、その中に信あり。)」とあります。

ここでの「道」は気を指しているので、「気は物質であり、精は気の精華である(最もすぐれているもの。)」という意味になります。

ここで重要なのは、精気学説では精と気が「別物」であることです。

原子をイメージしてください。

原子は中央の原子核と周囲を動き回る電子で構成されます。

原子核にあたるのが精で、電子にあたるのが気と考えるとイメージしやすいです。

精は「気の中の精華(最も大事なのも)」ともいわれ、気を生み出す核心部です。

「元気が無い時は精の付くものを食べろ」と言われるのも、精を付ければエネルギー(気)が作られるからなんですよ。

この「精」と「気」が合わさったものが「精気」で、精気学説において万物を生み出す根源となる物質です。

精気と気が統一される

精、精気、気の概念において、各々に共通する性質は基本的に同じです。

精気学説では、精気を宇宙万物生成の共通の物質基盤であるとし、その後の気一元論の雛形を形成しました。

では、どうして精気と気が統一されたのでしょうか?

そこには精気学説の基となった、「水地説」が関係しています。

精気は無形で常に運動し、極めて微細な物質です。そしてあらゆるものを生み出す宇宙の根源物質です。

この「精気」という概念は、「水地説」が基になっています。

水地説では、「万物は水中或いは地中より生まれ、水と土に滋養され、成長・発育・変化する」と説いています。

また、人は「男女の精気が合わさり水流になる。つまり、人は水なり」と人も水で出来ていると説いています。

ところが、時代が経つにつれて、こんな疑問が出てきました。

「水も地も有形で、男女の精も有形。有は無から生まれるという考えと矛盾していないか?」

現代では無から宇宙が生まれたと考えられていますが、古代中国でも同じ様に無から有が生まれると考えられていました。

水地説の「水が万物を有む」という考えは、無から有が生まれるという定説と矛盾していますよね?

そうなると、「水地説が基になってできた精気が、万物を生み出したというのは本当なのか?」と疑問が広がっていきます。

そんな中、漢の時代に「元気学説」といって、「全ては気で出来ている」という思想が盛んになっていきます。

元気学説で「気」は、無形で運動する微細物質・宇宙を満たす微細物質とされていました。

これって精気と同じですよね?

中医学と融合した精気学説ですが、精気は「元気学説」が説く「気」と同じ概念であるとして、同一化されてしまいます。

最終的には、この世の根源は「気」であるという「気一元論」に統一されてしまいました。

春秋時代から漢時代の書物である《管子》、《易伝・系辞上》、《吕氏春秋》、《淮南子》、《論衡》には、精または精気に関する記述があります。

そして、この時期に成書された中医学の古典である《内経》は、精気学説が社会科学や自然科学の分野で広く受け入れられていた時代に成立しました。

そのため、中医学の理論体系の中には、今でも精気学説の思想が残されています。

中医学では精と気は別の物質として扱います。

この辺は、精気学説の影響が色濃く残っていると感じられるところですね。

話を気一元論に戻しましょう。

両漢代には、万物の根源としての「元気」という思想が興起し、精気学説は徐々に元気学説に統合されていきました。

東漢時代の王充の「元気学説」は、天地万物を生成する根源の気を「元気」と呼び、《論衡・談天》では、「元気未分、混沌为一(元気がまだ分かれていないとき、すべては混沌として一つである)」、「天地、合気之自然也(天地の気が合わさったもの、これが自然なり)」、《論衡・自然》では「天地合気、万物自生(天地の気が合わされば、万物自ずと生ず)」と説きました。

同時代の中医学の著作である《難経》も古代哲学の影響を受け、初めて「元気」の概念を取り入れ、人の生命の根源であるとしました。

後世になると、気の学説はさらに発展しました。

例えば、宋代の張載の《正蒙》では「太虚即気」の学説を提唱し、気が万物の実体であると確定し、気の聚散の変化がさまざまな事物や現象を形成するとしました。

明清時代には、方以智、顧炎武、王夫之、戴震などの思想家が気一元論をさらに発展させ、気を中国古代哲学の最高範疇としました。

中医学の理論体系の基礎として、気一元論の思想を取り入れ、気を宇宙の根源と見なし、天地のすべてのものは気から始まるとしました。

気の集合と変化によって有形の万物が生まれ、人間も例外ではなく、《素問・宝命全形論》では、「天地合気、命之曰人(天地の気を合し、これを命(な)づけて人という)」と述べられています。

このように気の運動と変化を通じて、生命の本質、人体の生命活動、および疾病の発生、診断、治療を説明し、中医学の気の理論が構築されました。

李東垣は「胃気」、汪機は「営衛之気」、喻昌は「大気」、吴又可は「戾気(れいき)」、黄元御は「中気」と、歴代の医学者は気に言及し、気の理論を発展させ、中医学の理論体系の基礎と臨床実践に広く応用してきたのです。

2.気一元論の基本的な内容

(一) 気は物質である

気の最も基本的な特性はその物質性です。

宇宙に満ちている気は、すべての基本的な物質を構成しています。

《易伝・系辞上》には「精気為物(精気は物となす)」とあります。

天地、山川、人間、鳥獣、植物、太陽、月、水、火など、すべては物質の気によって構成されています。

例えば、王充は宇宙が物質的な実体であり、元気という物質から構成されていると考え、《論衡·言毒》で「万物之生、皆禀元気(万物は皆、元気から生まれる)」と述べています。

当然、人間も元気から構成されており、《論衡・言毒》には、「天地合気,万物自生,猶夫婦合気,子自生矣。(天地の気が合わさり万物が生まれる。夫婦の気が合わさり子が生まれると同じである。)」と説明されています。

人の生命と精神も「精気」という物質の基盤を持っており、《論衡・論死》では「人は生まれる前から元気の中にあり、死んだ後も元気に戻る」と述べられています。

中医学は、生命活動を構築して維持するさまざまな物質は、すべて気の範疇に含まれると考えています。

《霊枢・决気》には、「人有精、气、津、液、血、脈,余意以為一気耳。(人は精、気、津、液、血、脈を持つが、これらはすべて一つの気であり、気の一種に過ぎない。)」とあります。

このように、中医学は気の物質性を通じて自然、生命、健康、そして疾病を説明します。

(二) 気は万物の根源

気一元論は、気が天地を含むすべてのものの共通の原始物質であると考えています。

宇宙のすべての事物と現象は気によって構成され、気の運動が宇宙のすべてのものの生成、発展、変化を促しています。

《公羊伝解詁・隠公元年》には、「元者、気也。無形以起,有形以分,造起天地,天地之始也。(元とは気である。無形として起こり、有形として分かれる。天地を造り、天地の始まりである。)」とあり、元気が天地万物の根源であることを説明しています。

《荘子・至楽》には、「気変而有形,形変而有生。(気変じて形あり、形変じて生あり。)」とあり、ゆえに《荘子・知北游》「通天下一気耳(天下を通じて一気のみ)」と述べられています。

気一元論は、最初は自然現象の客観的な記述から始まりましたが、次第に自然観へと進化し、古代哲学において主要な立場を占めていったのです。

余談:人間と虫の違いは?

天地の精気が人間を生み出します。

人間も万物も同じ「気」を起源を持っていますが、人間は他の存在と異なり、生命だけでなく「精神」も持っています。

それは「精気」、つまり気の中の精華(精粹)から生じます。

《管子・内業》には、「人之生也,天出其精,地出其形,合此以為人。(人の生は、天がその精気を出し、地がその形を出し、これらを合わせて人となる)」とあります。

少し話しが逸れますが、人と虫の違いは何でしょうか?

それは、精を持っているかどうかです。

《淮南子・精神訓》には、「煩気為虫,精気為人。(煩気は虫と為し、精気は人と為す)」と記されています。

精気学説では人は精華(精)を持っている=「精神があるもの」が人で、精華を持たない=「精神がないもの」を虫と考えていました。

これは、精気の有無が、人と虫の違いであることを説明しています。

*精華を持つ気を精気、持たない気を煩気といいます。

精の有無が人と虫を分けているなんて、精気学説ならではの面白い考え方です。

中医学は、気が宇宙の根源であり、天地万物の基本的な物質であるという観点から出発します。

《霊枢・天年》には、「人之始生,何気筑為基,何立而為楯………以母為基,以父為楯。(人の始めて生ずるを聞かん。何の気か築きて基となり、何をか立てて楯となし………母を以て基と為し、父を以て楯となす)」とあります。

人はどう生まれるのかという黄帝の問いに、岐伯が「人体の生命の始まりは、母親の陰血を基盤とし、父親の陽精を保障として、両者が結びついて神を生じ、それによって生命活動が起こります。」と答えています。

このように、人間の生命は両親の精気が合わさり生じますが、この気を「先天の気」といいます。

また、気は生命を生むだけでなく、生命活動を維持する基本的な物質でもあります。

《素問・六節臓象論》には、「五気入鼻,蔵于心肺,上使五色修明,音声能彰。五味入口,蔵于腸胃,味有所蔵,以養五気,気和而生,津液相成,神乃自生。(五気は鼻より吸入され、心肺に貯蔵される。五味は食物として口より入り、腸胃に貯蔵される。消化されて、その精微が吸収され、五臓の気が養われる。五臓の気と穀気が再び相い合わさると、津液を生じ、臓腑を潤し、精髄を補うことができるようになるので、神気も自然に盛んになってくる)」とあります。

このように、気は生命を生み、生命を維持する根源である物質ということが分かります。

(三) 気の運動は変化の根源

気の運動は物質世界の基本形式です。

《正蒙・太和》には「气塊然太虚,昇降飛揚,未嘗止息………為風雨, 為雪霜,万品之流形,山川之融結,糟粕煨烬。(気は広大無辺であり、形も容もない。空中で上昇し降下し、飛び舞い、決して停止することはない。気と気が感応して凝結し、風雨となり、山川となる。万物は流動し形を成し、山川は河流となり、凝結して丘陵となる。これらはすべて気の糟粕や灰燼=燃え殻であり、天地がこれを通じて人々に天地の理を示すためのものに過ぎない。)」と述べています。

天地万物の生死終始はすべて、気の昇降、集散という運動の表れです。

気は絶えず運動し、自然界の多様な変化を生み出しています。

気の運動を気機といい、昇、降、出、入、集、散の運動形式があります。

昇と降、出と入、集と散という相反する要素をもって、協調とバランスを保っています。

《素問・六微旨大論》には、「昇降出入,無器不有(すべての物体や機能は上昇、降下、出入りの運動を持つ)」とあります。

つまり、出入がなければ、生命の生、長、壮、老、死は無く、昇降がなければ、生、長、化、収、蔵はありません。

聚と散もまた気の運動形式であり、宋の張載は《正蒙・太和》で、「太虚不能無気,気不能不聚為万物,万物不能不散而為太虚。(太虚は気なしでは存在せず。気は聚まり万物となり、万物は散って太虚となる。)」と述べています。

古人は気の聚散運動を用いて天地万物の形成を説明しています。

万物の変化や人の生死もまた、気の聚散運動の結果なのです。

気の変化は「気化」といいます。

気の運動は宇宙がさまざまな変化を生み出す原動力です。

一方、生成、成長、衰亡、形態の変化、虚実など、気機の原動力の結果起こる結果のすべてを「気化」といいます。

例えば、脾胃が飲食物から気血を生成する場合、脾胃を動かすのは気機です。

その結果、気化が起こり気血が生成されます。

気機は気化の原動力であり、原因です。

気化は気機の具現化であり、結果です。

精張載の《正蒙・太和》には「由太虚,有天之名;由气化,有道之名。(太虚により、天の名あり。気化により、道の名あり)」とあります。

太虚の存在により、天という名前が生まれました(太虚は広大無辺であり、天体のように運行し続けるという相似性があります)。

また、気体の千変万化により、道という名前が生まれました(気体の変化が万物を生み出し、万物の運行には一定の規律があるため、道という概念が生まれたのです)。

気化はその小さきこと内に無く、大ききこと外に無し。

天地万物の変化およびその規律はすべて気化によるものなのです。

世界の万物に起こるすべての変化は気化の結果であり、気化によって形体が生まれ、形体は再び気に戻ることができます。

中医学は《内経》において早くから「気化」の概念を提唱し、天地の気化による万物の生成プロセスを説明しています。

《素問・天元紀大論》には、「在天化気,在地成形,形気相感而化生万物矣(天においては気が化し、地においては形が成り、形と気が相互に感応して万物を化生する。)」と述べられており、人間の生命活動に関して、気化は生命活動の基本的な形式であり、体内での精気血液などの物質の変化や、生長壮老死などは、気機による気化のプロセスなのです。

(四) 気は万物を媒介する

天地と万物の間には見えない気が充満しており、見える実体とさまざまな形で交換活動を行っています。

したがって、気は天地万物間の相互関係や相互作用の媒介物質となっています。

気は事物間の相互感応と情報伝達を媒介します。

感応とは、事物間の相互交感、相互影響、相互作用を指します。

同類の事物間には《呂氏春秋・応同》によると、「類同則召、気同則合、声比則応(類同じければ相ひ召き、気同じければ則ち合し、声比すれば則ち応ず)」という相互感応の関係があります。

例えば、楽器の共振共鳴、磁石の吸引、日月の引力による海水の潮汐など、これらはすべて自然の感応現象に属します。

事物間の相互感応は、気が情報を伝達する媒介として機能することで実現されます。

形は気によって形成され、気は形の間に満ちており、気が物に感応し、物が感応すると反応が生じます。

したがって、事物間は距離に関係なく、情報伝達を通じて相互感応が可能となります。

「空気を読む」も、気と物の感応現象でしょうね。

中医学では、天、地、人の間には相互参照と相互応答があると考えます。

例えば、《霊枢・歳露論》には「人与天地相参也,与日月相応也(人は天地と相参し、日月と相応ずる)」と述べられています。

人は天地の気が交わる中にあり、気を通じて天地万物の変化と密接に関わっています。

これを「生気通天」といいます。

日月、昼夜、季節や気候の変化は、人の生理と病理の過程に重要な影響を及ぼしますが、これも気の媒介作用を通じて人と天地が密接に応答するからです。

さらに、人体の各臓腑、経絡、官竅などの組織も、気の情報伝達を通じて相互に感応し、相互に連携・影響し合っています。

例えば、「心気は舌に通じる」「肝気は目に通じる」「脾気は口に通じる」「肺気は鼻に通じる」「腎気は耳に通じる」などは、臓腑と器官を気が媒介しているのです。

このように、天、地、人の間だけではなく、一個人の中でも気の媒介が働いているのです。

気一元論は、気が宇宙の本体であり、万物を構成する本原であると考えます。

気の運動変化が宇宙万物の発生、発展、変化を促進します。

中医学にとって気一元論は、人の生命活動を解釈し、健康と疾病を理解し、診断と治療を指導するための重要な理論基盤となっています。

まとめ

気一元論は中医学の基盤となった哲学の一つ

世界の全ては気でできている

気は常に運動している=気機(昇降出入聚散)

気機の結果、気化(変化、現象)が生じる

気は万物を媒介している

精気学説は気一元論の雛形

中医学は精気学説の影響を受けている

(なので中医学では精と気は別物として扱う)

次回の記事では、気一元論が中医学にどのように融合しているかを学びます。

〜 中医学は中医基礎理論で始まり、中医基礎理論で終わる 〜

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

このブログでは東洋医学の中の「中医学」を学べる記事を書いていきます。

今後もがんばっていきますのでスキ・コメント・フォローなど頂けますと嬉しいです。

今後とも中医学の有益な情報発信していきますので、応援よろしくお願いします😀

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?