【中医基礎理論 第11講】 - 中医学の思考法その1 象思惟 -

中医学には中医学特有の思考法があります。

自然と人をどの様にして結び付けたのか?

なぜ、五行で春と肝は同じ属性なのか?

動きの異常は風が原因?

そんな疑問を解決するために、今回の記事から中医学の思考法を学んでいきましょう。

中医学特有の思考法は大きく分けて3つあります。

象思惟

系統思惟

変易思惟

*思惟とは思考のことです。

今回の記事では1.象思惟を学びます。

象思惟

象とは「形、現象」、思惟とは「根本を深く考えること」という意味です。

つまり、象思惟とは物事の形や現象を分析して、その根本を深く考える思考法です。

象形文字をご存知ですか?

象も形も「すがた、かたち」という意味で、象形文字は対象の形状や類似性に基づいて作られています。

例えば「心」の象形文字は、当時の心臓の解剖観察に基づいて作られました。

上の図を見ると、象形文字の心は心臓の形を表していることがよく分かりますよね。

このように、象とは「形、現象」を意味しています。

では、象思惟において「象」がどの様に思考法として用いられているかをみてみましょう。

《周易》では象を基本的な概念とし、さまざまな事象の異なる形状や現象を観察し、それを人体に帰納しました。

つまり、自然界にある物事の形や現象を観察して、「人間と似ているところはないかなぁ?」と比較していったということです。

例えば、《易伝・系辞上》には、「聖人立象以尽意」と記されています。

これは、「大いなる自然は、自分に似せて人を創造した。聖人はそれを見て理解することができる。」ということです。

自然に似せて人間が作られているので、「自然界の法則は人にもあてはめることができる」と考えるのは自然な流れですよね。

このように、象思惟は、自然界の現象を基に、人体の生命現象を類推し、健康や疾患を理解する思考法なのです。

*類推:一方が他方と似る(幾つかの)点に基づいて、(既知の一方から)他方の有様を全体的に推し測ること

そんな象思惟は、もう少し細かくみると、次の3つの思考法で構成されています。

形象思惟

意象思惟

応象思惟

ここからは、これらを1つずつみていきましょう。

形象思惟

形象は「すがた、かたち」を意味します。

形象思惟とは、問題解決に直感的な形象と表象を使用する思考法です。

形象:かたち。すがた。対象を観照(想像)して心の中に浮かび上がる、その対象のすがた。

表象:現在の瞬間に知覚してはいない事物や現象について、心に描く像。イメージ。

例えば、ドアを想像して下さいと言われた時のドアの形の想像は形象です。そして、閉まりゆくドアを見て「ここに指入れたらこうやって指が挟まっていくなぁ」という想像が表象です。

五臓の観察だと次のようになります。

心臓は「蓮の花蕊(かずい:花のおしべ・めしべの総称)のようだなぁ」

肺は「蜂の巣みたいだなぁ」、「空洞が多くて虚弱そうだなぁ」

脾臓は「扁平で馬のひづめに似ているなぁ」

他にも中薬では「象以名之(象を以て之を名づける)」という方法をよく用いています。

例えば、ものは「人参」と呼ばれ、全体が白い毛で覆われ、白髪の老人に似ているものは「白頭翁」と呼ばれ、カラスの頭のような形状を持つものは「烏頭」と呼ばれます。

人参は「根が人の形に似ているなぁ」

白頭翁は「全体が白い毛で覆われ、白髪の老人に似ているなぁ」

烏頭は「カラスの頭のような形状をしているなぁ」

というように、自然界に存在するものと照らし合わせて、体内に存在する臓器の形状や生理機能を類推していきます。

中医学では人間の健康状態を把握するのに、形象思惟を用います。

「蔵象」といって、臓腑の様子(形態や機能)が外部(外から観察できる)に現れた様子を観察する。

「舌象」といって、四診における望診(視診)で舌質と舌苔の変化を観察する。

「脈象」といって、四診における切診(触診)で脈の形状の変化を観察する。

このように、中医学では「形象」を観察、収集、分析し弁証の根拠とします。

形象思惟は、既存の形象に留まらず、既存の形象からの類推に重点を置いて新しい形象を獲得するという創造性を持っています。

簡単に言えば連想ゲームです。

中医学は病因(病気の原因)を理解する際に「観物取象(物事を観察する中で、何か人間のありようを見出す)」を重視します。

例えば、自然界で「風」が空気の流れによって引き起こされることを観察した結果、「風が勝つと物が動く」と考えます。

これを臨床に応用し、手足の震え、痙攣のような運動器系の失調、一定しない病状(病位の遊走)などの疾患の兆候はすべて「風邪(ふうじゃ)」に帰因させます。

*風は常に動くので、人の体の動きの異常は「体内で風が発生したため」と考えます(例:肝風内動)。

この例では、既存の形象(風が吹く)に留まらず、既存の形象からの類推(風が吹くとは、風が動いているということ)に重点を置いて新しい形象(風は動きに関係する)を獲得しています。

「動きに関係する風は、動き(筋肉)の異常(手足の震え、痙攣など)の原因になるのでは?」という考えが生まれるのは自然な流れです(これを意象思惟といいます)。

この様に、形象思惟は観察した形象から新たに類推を行ったり、一つの形象から別の形象へ思考を飛躍させるなどして、新しい形象を獲得するということを可能にしています。

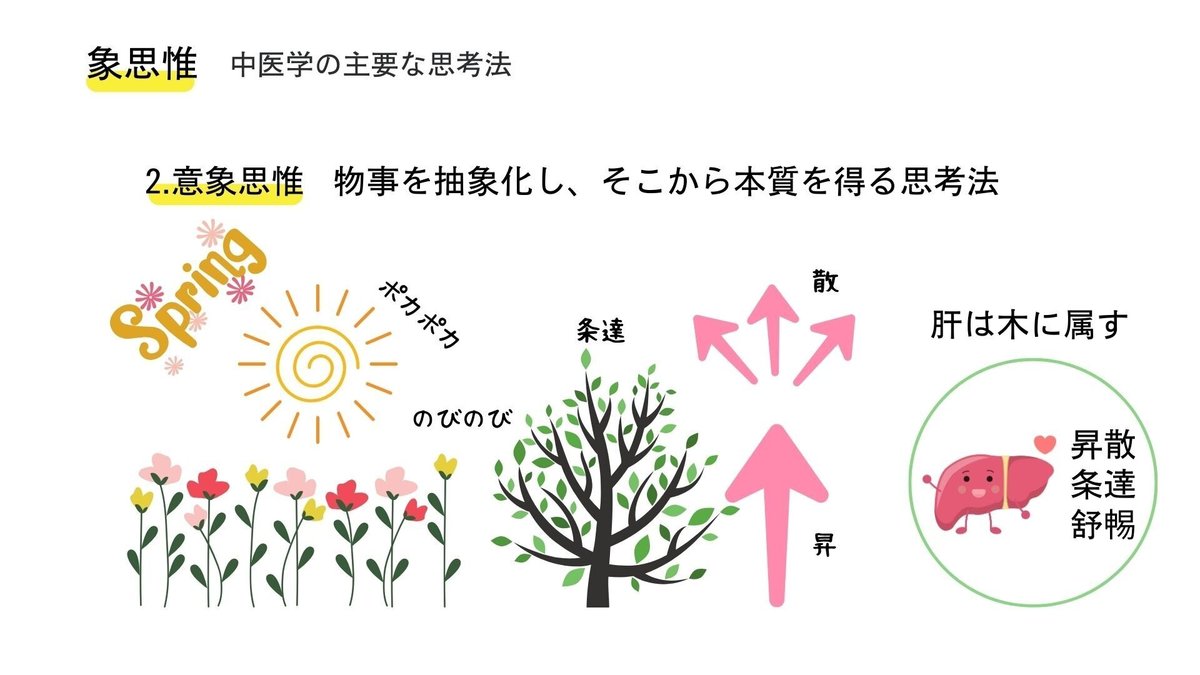

意象思惟

意象思惟は形象思惟を基に、具体的な物事や現象を抽象化していく思考法です。

「意」は、「意味、本質、特徴」という意味です。

多様な事物の形象、現象、表象から「粗を捨て精を取り、偽を去り真を存す」という精練を経て、共通点や法則性を見つけ出し、事物の本質を抽出し、非本質的な特徴を捨てます。

簡単にいえば物事が持っている特徴を見出すことです。

*風から「動く」という特徴を見出すこと。

中医学ではこの意象思惟を重視しています。

《後漢書・郭玉伝》には「医之言為,意也。(医の言為るや意なり)」と記されていることからも分かります。

*医術は思慮と工夫とによって(粗を捨て精を取る)会得するもので、口先の説明や著書だけでは悟り得ない(意=本質は得られない)ものである。

意象思惟の利点は、「形象思惟」の具体的な特性を、抽象的な特性へと昇華させることにあります。

具体的で可視的な「形態の象」から、意識の中でのみ感知可能な抽象的で不可視の「意念の象」へと昇華させることで、「司外揣内(外を司り内を推し量る」「取象類比(象を取って類比する)」などを実現します。

例えば、自然界で春は陽気が上昇し、樹木の成長や、草木の枝葉が盛んに生い茂ります(これを条達といいます)。

一方で、五臓の「肝」は昇散(発散・散布といった外に向かわせること)し、条達(枝が伸びるように、四方に伸び通じること)を好む性質があります。

この肝の特徴が春の特徴と似ているため、五行で肝は木に帰属するのです(同じ特徴で分類するのは応象思惟といいます)。

これは「木」や「肝」という具体的で可視的な「形態の象」を、「条達」という抽象的で不可視の「意念の象」へと昇華することで、共通点を見つけ出した例です。

連想ゲームみたいですよね?

マジカルバナナ♪ 肝といったら条達♪ 条達といったら木♪

マジカルバナナは例えですが(若い人には伝わらないかもしれません、、、)、考え方は同じです。

臨床では目に見えない臓腑の状態を、病象、舌象、脈象などを分析して判断します。

例えば心に熱があれば、脈が速く拍動します。

*心臓は血管を支配しています。熱があれば脈が速くなることはイメージしやすいですよね。

心に熱があることは目で見て確認はできませんが以下の条件から推測できます。

①脈が速い(形態の象)ということは脈に熱がある(意念の象)。

②脈に熱があるということは、脈を支配している心に熱がある(意念の象)

①と②を合わせると、「心に熱があるため脈拍が速くなっている」と、心の状態を推測できます。

このように、外に現れた象(現象)を以て、体内の様子を推し測ることを「司外揣内(しがいしない)」といいます。

司外揣内は中医診断における原則ですが、そこには意象思惟が深く影響しているのです。

優秀な医師は多くの知識と過去の経験を基にし、直感と意象思考を組み合わせてより演繹的推論(あることが正しいことを前提にして、その前提からきっとこうだろうと考えるような思考)を行うことができます。

研ぎ澄まされた「意象思惟」により、事物の表現とその間の関係、主要な病因と病態を把握し、適切な治療法を確立しているのです。

応象思惟

応象思惟は、取象比類を基本とし、ある種の事物の特性に基づいて、それに類似し似た特性を持つ物象や現象を同じカテゴリに結びつけ、それを証拠とする思考法です。

応は「対応、相応」を意味するので、簡単にいうと応象思惟とは「自然界と人は対応している」という思考法です。

中医学では、天地の陰陽の変化、万物の変化と人体の生命活動が相互に関連していると考えます。

その考えを前提に、人間と自然の間に共通する本質的な特徴を探求します。

《黄帝内経・素問・陰陽応象大論》には、「以天地之陰陽,合于人身之陰陽,其象相応。(天地の陰陽を以て、人体の陰陽と合し、その象は相応している)」とあります。

人間の生命活動は天地を模倣しています(これを「法象」といいます)。

中医学の応象思惟は、天、地、生、人の象は相応しているという関係を解釈するための積極的に相応します。

例えば次のように自然界と人間を相応します。

中国の東、西、南、北にある「四海」は、人体の気海、血海、髓海、水谷の海に相応している。

中国の主要な十二の河川と八つの湖は、人体の十二経絡と奇経八脈に相応している。

自然界の物象は「肝脈弦、心脈鉤、脾脈代、肺脈毛、腎脈石」と、五脈に相応している。

春は条達の特徴をもつ季節で、肝や木も条達を好む特徴を持っている=春と相応している。

相応したものは同じ属性に分類されます。

なので、春、木、肝は五行では同じ「木」に属す仲間になります。

マジカルバナナ♪ 肝といったら条達♪ 条達といったら木♪ あっ!だから肝は木に属すんだ!(このイメージで通じれば幸いです、笑)

臨床では、診断と治療、処方と薬物の選定において、応象思惟が広く適用されています。

例えば、《景景室医稿雑存・以薬治病関平気化説》には次のように記されています。

「天地の間には金や石、草や木、鳥や獣、魚や虫などが四季の陰陽の気を受けて生まれます。しかし、すべてが偏りを持っていて純粋な物はありません。それ故、それらを薬として用い、偏りを治す方法として利用しています。寒気の薬で病気の熱気を化し、熱気の薬で病気の寒気を化します。」

万物は陰陽を持っているので、陰陽が乱れた対象に対して、陰陽を対応させ乱れを正すことができます。

中国では気(陽気と陰気)を利用して病気を治療します。

薬が病気を治せるのは、その原理が四季の陰陽に基づいており、天と人の相応(一致)を貫いているからです。

自然、社会、環境、生物、人間はそれぞれ独立した形態を持っていますが、全体として共通の起源を持っています。

そこから派生した万物は、普遍的な関連性を持ち、「象に応じた」法則に従っているのです。

まとめ

中医学特有の思考法の一つ、象思惟は3つの思惟で構成されています。

形象思維:具体的な事物や現象に基づいた視覚的・直感的な思考。

例:肺って蜂の巣に似てるなぁ。意象思維:形象思維を基に、具体的な事物や現象から抽象的な概念を導き出し、事物の本質を抽出する思考。

例:マジカルバナナ♪ 肝といったら条達♪ 条達といったら木♪応象思維:象を用いて事物を分類し、全体として分析する思考。

例:肝と木って条達って同じ特徴をもつ仲間なんだ!

中医学の象思惟は、形象思惟を基に、意象思維と応象思維を通じて抽象的な概念を練り上げ、象を用いて事物を分類し、全体として世界を分析することを特徴とします。

これにより、中医学は自然、社会、そして人体の全体的な機能と動的な象の相互関係と統一性を理解することを実現します。

次回の記事で中医学特有の思考法の2つ目、系統思惟を学びましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

このブログでは東洋医学の中の「中医学」を学べる記事を書いていきます。

今後もがんばっていきますのでスキ・コメント・フォローなど頂けますと嬉しいです。

今後とも東洋医学の有益な情報発信していきますので、応援よろしくお願いします😀

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?