【中医基礎理論 第12講】 - 中医学の思考法その2 系統思惟 -

中医学には中医学特有の思考法があります。

象思惟

系統思惟

変易思惟

前回の記事では、象思惟を学びました。

今回の記事では2.系統思惟を学びます。

系統思惟

系統思惟とは、系統を構成する要素(系統の構成要素、要因、単位)、要素同士、系統と外部環境との相互関係、相互作用を研究し、総合的に対象を考察する思考法です。

難しい定義ですね、汗

「一般システム論」をご存じでしょうか?

一般システム論とは、システムに共通する性質や一般的原理を探求し、「全体のシステムを構成する要素間のつながりと相互作用に注目し、その上で、全体の振る舞いに洞察を与える」という学問です。

系統思惟の定義と内容が同じですし、こちらの方が分かりやすいですね、笑

つまり、中医学における系統思惟は「人体をシステムとして捉え、それを構成する要素(組織や器官)の相互関係や相互作用から分析し理解する」という思考法になります。

最初に系統思惟を提唱したのは《周易》で、これはその後の整体観念の基礎となりました。

《素問・天元紀大論》には「太虚寥廓,肇基化元,万物資始,五運終天,布气真霊,総統坤元・・・生生化化,品物咸章(太虚は廖廓、肇基化元にて、万物資りて始り、五運は終天にして、気を真霊に布き、坤元を総統し・・・生生化化し、品物咸く章かなり)」とあります。

これは、万物は太虚という一元の気から発生し分化したもので、普遍的な繋がりを持ち、宇宙というシステムを機能させているということを表しています。

メモ

「太虚寥廓(たいきょりょうかく)」

「太虚」は虚空を意味し、全宇宙を含みます。

太虚には元気が満ちており、その集散と変化により万物の生滅が生じます。

「寥廓」は宇宙が広大無辺であることを示しています。

「肇基化元(ちょうきかげん)」

「肇」は始まり、初めという意味で、基礎を築くことを意味します。

「化」は生成を意味し、「元」は根本を意味します。

「太虚寥廓,肇基化元」とは、万物の変化の根本が広大無辺な太空にあることを意味します。

「万物資始(ばんぶつしし)」

すべての天地万物の生成が太空に依存していることを示しています。

「五運終天(ごうんしゅうてん)」

五行の気(風、火、湿、燥、寒)が天地の間を循環し、止まることなく運行していることを意味します。

「布気真霊(ふきしんれい)」

気の循環と変換が正常に行われることで、万物の生成と変化が生まれることを意味します。

「総統坤元(そうとうこんげん)」

地の気が上昇して天の気となり、上昇しきると下降します。天の気が下降して地の気となり、下降しきると再び上昇します。

天地の気は絶え間なく流転し、交わり調和して中気を形成します。

中気は万物を生成し、また消滅させます。

このような地や自然の力が、全体として統率されていることを意味します。

道家の《老子・四十二章》には「道は一を生み、一は二を生み、二は三を生み、三は万物を生み出す」とあり、儒家の《易経・系辞上》には「易には太極があり、これが二儀を生み出し、二儀が四象を生み、四象が八卦を生み出す」とあります。

陰陽学説では「気は陰陽の二つの気に分かれ、陰陽の気は五行の気を生み、五行の気は万物を生み出す」としています。

これらはみな「万物は同じである」という世界の本源性、統一性、規則性を強調しています。

本源性:自然界における万物の起源

統一性:物事の各部分は相互に関連し一体となっている

規則性:客観的な物事の発展プロセスの中にある本質的な関連性

系統思惟は主に2つの内容から構成されています。

整体宏観:局所ではなく一つのシステムとして全体から捉えることが重要である。

天人合一:天と人は一つのシステムとして機能してる(同じものである)。

詳しくみていきましょう。

整体宏観

整体は「すべては繋がり全体として機能している」、宏観は「全体を(広く)観る」という意味です。

物事を全体から広く観て分析、理解することを整体宏観といい、中医学は整体宏観から出発することに重点を置いています。

整体宏観の最大の特徴は「全体が部分の和よりも大きい」と捉えているところです(ホーリズム、全体論ともいいます)。

そのため中医学では、局所的な病変は全体的な調整から治療され、局所の問題を解決するために全体の効果を最大限に引き出すことを目指します。

*全体とは、個々の足し算ではなく、個々の掛け算ということですね。

余談

一方、微観は重要ではないのか?というと、そんなことはありません。

微観は小さな観点、局部的な観点から物事を観ることです。

宏観の変化は微観から生じます。

これは、バタフライエフェクトと同じです。

「ある場所で蝶が羽ばたくと、地球の反対側で竜巻が起こる」

この例えが表すように、バタフライエフェクトとは、「非常に小さな出来事が、最終的に予想もしていなかったような大きな出来事につながる」ことを意味する言葉です。

鍼灸の治療は、このバタフライエフェクトと密接な関係があると思います。

細い鍼によるわずかな刺激が、大きな治療効果を生み出すことは、臨床家なら誰でも経験していると思いますが、これはまさにバタフライエフェクトです。

バタフライエフェクトはカオス理論における概念ですが、もう一つ、カオス理論における有名な概念に「フラクタル」があります。

フラクタルとは一部分を抜き出しても全体と似た形になる「自己相似性」を示すものをいいます。

*ロマネスコという野菜はフラクタル構造で有名なので、ググって画像を見てみてください。

下の図をみてください。

小さな三角形が複数合わさり、大きな三角形を形成していますが、小さな三角形を一つ見ても、大きな三角形という全体を表していますよね。

これがフラクタル=「自己相似性」です。

フラクタルも鍼灸治療には欠かせない概念です。

中医学では「人体はどこを抜き出しても全体を表している」と考えます。

例えば、脚。

脚を全身と見なすと、膝は腰部、足関節は頸部に対応します。

なので、腰痛治療に膝の経穴を用いて治療することができます。

腕、手、指、下腿、足、どこを抜き出しても、そこには全身が対応するのです。

まさに、フラクタルですね。

バタフライエフェクトといい、フラクタルといい、近年誕生したカオス理論の概念を、中医学では遥か昔から応用していたんですね。

中医学ってすごくないですか?

《素問・霊蘭秘典論》には、「恍惚なる数、毫釐に生ず、毫釐なる数、度量より起り、千万なり、益大なり、推大なり、其の形乃ち制せん」とあります。

これは、「恍惚は、毫厘という微小な数から生じ、その毫厘も更に小さな度量から始まる。それが千倍万倍に蓄積され、拡大し、さまざまな形や色の世界に変化する」ということです。

この表現は、非常に小さな変化や差異が積み重なって、大きな違いや形成につながるという考えを示しています。

つまり、小さな原因が大きな結果を生み出すことができるという概念です。

まさにバタフライエフェクトですね!

完

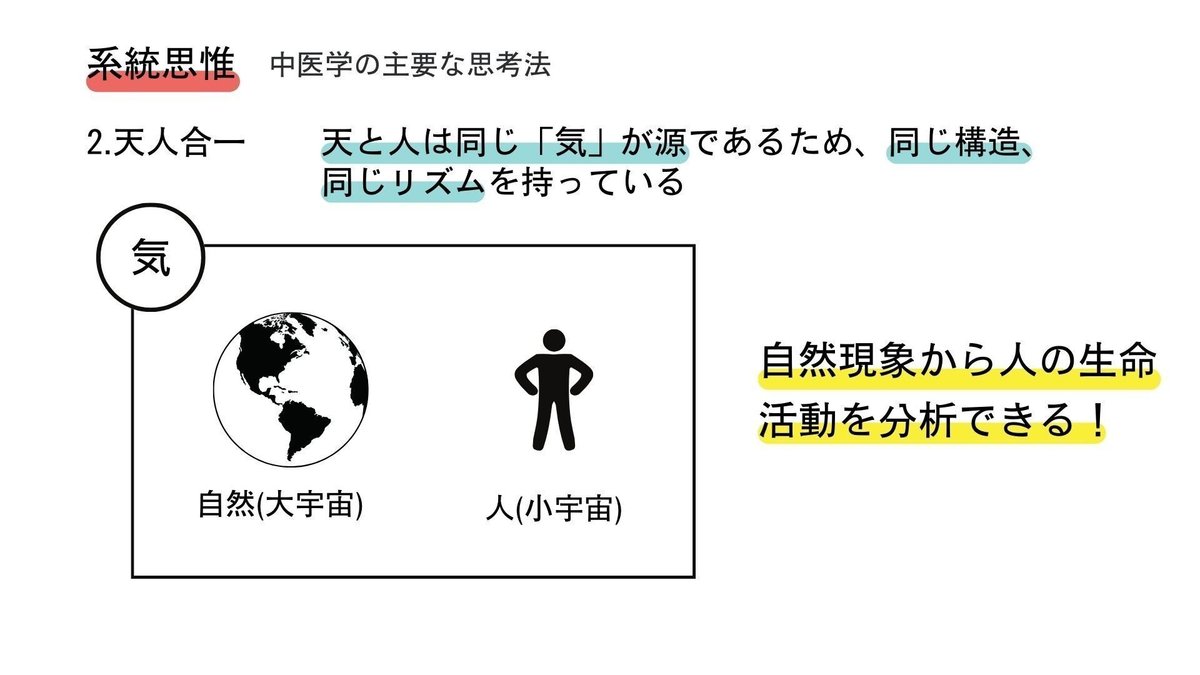

天人合一

天人合一とは、「天、地、人が一つの気から出発しているため、同じシステムを持ち、相互に関連している」という考えです。

読んで時の如く「天と人は一体であり、同じものである」ということです。

清代の唐大烈の《吴医滙講・人身一小天地論》では、「呼吸は陰陽の循環であり、津液は雨露の灌漑であり、光沢は花の繁栄であり、耳と目は太陽と月の晦明です。人体は小さな天地である。」述べているように、天、地、人の関係は密接であり、大宇宙(自然)の本質と現象から小宇宙(人間)の生命活動の法則を分析することができます。

天人合一は、道教から派生しており、《老子・二十五章》では、「人は地に従い、地は天に従い、天は道に従い、道は自然に従う。」と述べられています。

ここでの「道」は宇宙万物の本源であり、天、地、人は「一つに帰す」としています。

《周易》では陰爻と陽爻が陰陽を表し、八つの卦が構成され、これらが六十四の卦を形成し、全てに天地人(三才)が組み込まれています。

このように、天人合一では天地人が共通の本源を持ち、同じシステムを有しているため、「人は自然に従い、自然に適応すべきだ」と考えます。

天人合一を次の3つの観点からみていきましょう。

天人同気

天人同構

天人同律

天人同気

「天、地、人は一つの気から派生しているので、同じ気でできている」

《素問・宝命全形論》には、「人は地に生れ、天に運命を委ねている。したがって、天地の合気が人である。」と述べられています。

天は人に五気(風暑湿燥寒)を、地は人に五味(酸苦甘辛鹹)を与え、それによって人の生命活動を維持しています。

人は万物と同様に、天地の気の交わりから生まれ、気の昇降、出入、集散、開閉の運動変化により、万物は生長化収蔵、人体は生長壮老已(死)が形成されます。

人も万物も天地の気からできていて、天地は「ー」、「太虚」、「道」と呼ばれる根源より生じています。

ということは、人も万物も天地もみんな「同じもの=気」でできているのです。

天人同構

「天、地、人は同じ構造である」

中医学では、人は天地の縮図であり、その構造が天地と対応していると考えています。

《霊枢・邪客》には、「天は円で地は方であり、人の頭は円で足は方になるように対応している。天には太陽と月があり、人には二つの目がある。地には九つの州があり、人には九竅がある。天には風と雨があり、人には喜怒がある。天には雷電があり、人には音声がある。天には四季があり、人には四肢がある。天には五音があり、人には五臓がある。天には六律があり、人には六腑がある。天には冬と夏があり、人には寒と熱がある。天には十日があり、人には十指がある......これらは人と天地の相応である。」と述べられています。

自然界と人間が同じ構造だから、同じ法則が適応できるのです。

天人同律

「天、地、人のリズムは同じである」

天地の自然なリズムは主に年、月、日、時から成り立っており、人もそれに従います。

年のリズムでは、陰陽の変化によって春、夏、秋、冬の季節が生まれ、人の五臓系統に影響を与え、"四季五臓陰陽"という整体観を形成します。

《素問・八正神明論》には、「月が生じるときに瀉してはならず、月が満ちるときは補わず、月郭が空のときに治療してはならない。」と述べられているように、月のリズムでは、新月と満月によって潮汐のリズムが変化するように、人の気血も満ちたり虚したりします。

日のリズムについては、《霊枢・順気一日分為四時》で「朝は春、日中は夏、日没は秋、夜中は冬」とあり、これを基に経絡の「子午流注」理論が構築され、臓器経絡、気血の生理機能、疾患の診断治療、鍼灸の按時取穴を以て健康養生に応用されています。

*決められた時間に基づいて取穴すること。

現代社会はリズムが乱れやすいです。

お天道様に合わせて生活をする重要性を、あらためて見直すべきなのかもしれません。

天人合一は、中医学の系統思惟に含まれ、人体の生理学と病理学の理解を導き、疾患の診断と治療に応用されています。

《素問・著至教論》には、「天文を知り、地理を知り、人間のことを知ることができれば、長寿できる。」と述べられています。

そのため、中医学では常に人間の生命活動を、天文地理、季節気候、風俗習慣、社会的地位、社会的責任、生活習慣など、天、地、人という三大要素から成る宇宙のシステムの中で分析・評価し、その本質と法則を探求し、発展と変化を予測するのです。

まとめ

中医学特有の思考法の一つ、系統思惟は2つの要素で構成されています。

整体宏観:局所ではなく一つのシステムとして全体から捉えることが重要である。

天人合一:天と人は一つのシステムとして機能してる(同じものである)。

中医学の系統思惟は、整体観念の基となった重要な思考法です。

自然と人間が同じシステムであるという考え方を理解すると、中医学がより学びやすくなりますので、しっかりと押さえておきましょう。

次回の記事では、中医学特有の思考法の3つ目、「変易思惟」を学びます。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

このブログでは東洋医学の中の「中医学」を学べる記事を書いていきます。

今後もがんばっていきますのでスキ・コメント・フォローなど頂けますと嬉しいです。

今後とも東洋医学の有益な情報発信していきますので、応援よろしくお願いします😀

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?