北白川の光華寮をご存じかしらん

↑2012年10月27日、17:36の中村藤吉カフェのパフェ

この記事は、Kumano dorm. Advent Calendar 2023の33日目の記事です。

百万遍から今出川通りを東に進み、志賀越道との三差路のお地蔵さんより手前、北側にツタだらけの建物があった。これは京都帝国大学のれっきとした学生寮だった。この建物、私が2007年頃の在学中から謎のボロ建物として存在しており、2023年夏ついに跡形もなく取り壊された(京都大学新聞2023.5.16)。噂では台湾に関する建物としか、当時は聞いたことがなかった。

・台湾からの留学生に向けて戦時中に開寮した

・戦時中は監視が厳しかった

・戦後は所有権をめぐって国際問題に発展した

・2000年代も住人がいた

長期間鎮座していたことを知らない人のほうが多いはずだ。この建物、あまりに多くの歴史的切り口を持っている。初期モダニズム建築、戦中の政策、台湾と日本と中国の国際問題、京都の九龍塞城、廃墟マニアの噂の種、日本最長の民事訴訟、ローカルな文化大革命、自治寮。

本記事では、寮で生活された方の声を中心に、どんな生活が営まれていたかを中心に追った。

複雑すぎる背景

法学部で履修された方なら、国際法の講義で一度は聞いたことがあるかもしれない。建築学科にとっての「タコマナローズ橋崩壊事故」動画のようなものかしら。5階建ての鉄筋コンクリで地下1階も存在した。国会図書館デジタルコレクションで見つけた資料から大まかな流れを見てみよう。

光華寮は, 1945年8月以前, 日中戦争時代に中国人留学生の集合教育のために, 国が賃借した寮で, 京都大学の管理の下で寮生の自治運営がなされていた。

著:専修大学法学研究所 出版年月日 1988-11 p. 2

1949(昭和24年)10月1日 中華人民共和国成立。「中華民国」は台湾に落ち延びる。

1950年(昭和25年)5月25日 「中華民国」駐日代表団が光華寮を250万円で買い取る。

1952年(昭和27年)4月28日 日本国と「中華民国」の間で平和条約締結。

1952年(昭和27年)12月8日 「中華民国」在日大使館が300万円で再売買契約をし、代金のうち250万円は前期契約で交付された金員で充て、残金50万円が支払われた。

1953年(昭和28年) 「中華民国」は寮の所有権転移請求訴訟を提起(京都地裁)。

1960年(昭和35年)10月4日 京都地裁「中華民国」の所有権を認める

1961年(昭和36年)6月8日 「中華民国」名義に所有権転移登記。「中華民国」在日大使館は寮の管理をせず、引き続き寮生の自治に委ねられていた。

1967年(昭和42年)9月6日 「中華民国」は寮生等を被告として寮の明渡請求訴訟を京都地裁に提起。

1972年(昭和47年)9月29日 日本国政府と中華人民共和国の共同声明発表。

1977年(昭和52年)9月16日 京都地裁判決「中華民国」の訴えを却下。「中華民国」控訴。

1978年(昭和53年)8月12日 日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約締結。

1982年(昭和57年)4月14日 大阪高裁判決 原判決を取消、京都地裁に差し戻す(「中華民国」勝訴)。

1982年(昭和57年)7月 中華人民共和国政府は建物改修工事に際して工事費用一千万円を出損。同国政府は国交回復依頼六次にわたり外交折衝を通じて日本国政府に対して寮の建物が同国政府の所有に帰すべき国有財産である旨主張している。

1986年(昭和61年)2月4日 差戻後京都地裁判決 寮生等に各専有部分の明渡しを命じる(「中華民国」勝訴)。

1987年(昭和62年)2月26日 差戻後大阪高裁判決 寮生側の控訴を棄却(寮生敗訴)

80年代後半、マスコミの注目が集まった時代があり、このころに裁判の経過に関して複数の書籍が発行されている。その後、wikipedia曰く2007年に20年ぶりに審理が再開され、最高裁において台湾側が敗訴、第一審への差し戻しが決定した。つまり今も継続中だ。

近代建築洛東アパート

1931(昭和9)年の設計はモダン建築として名をはせた。

建築当時は斜面にあって今出川通りを見下ろし、つたに包まれたこの建物はちょっとモダンである、目立つ存在で、建築家ブルーノーの本に出ていて、名建築に数えられてたらしい。

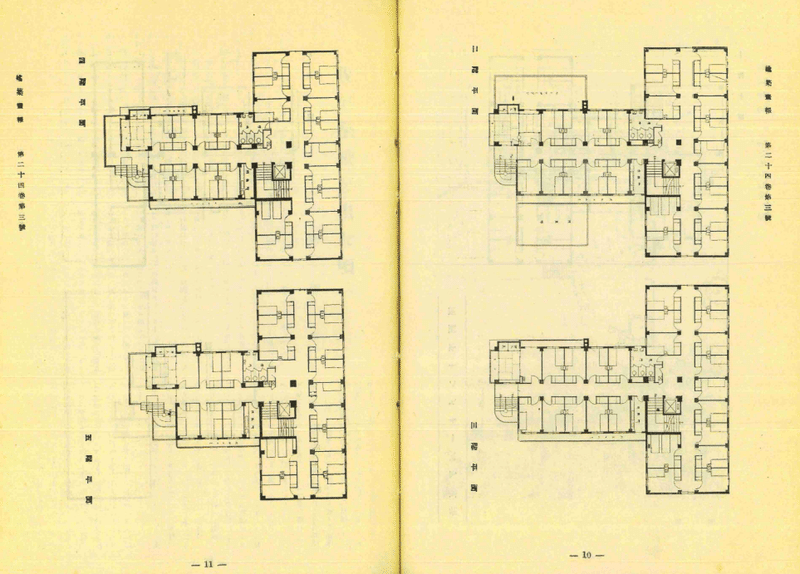

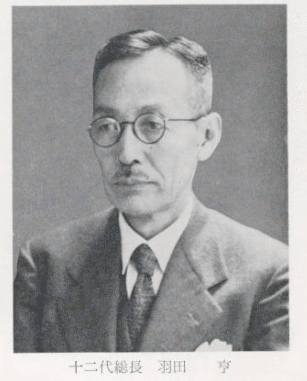

西山夘三さんも1966年の雑誌で洛東アパートの存在に少しだけ言及している。玄関の看板は当時の羽田総長が命名式で揮毫したものだ。国会図書館に所蔵されている建築画報 24(3)(建築画報社, 1933-03)には新築時の写真がある。

設計に関する資料もあった。

光華寮の取り壊し前の、近年の姿は廃墟マニアさんたちのブログで見かけることが出来る。

さすがに戦前の看板ではないと思われるがしっかり看板もあった

国交と生活のはざま

1972年の田中角栄による日中国交正常化は、中華民国(台湾)との国交断絶と一体であり、国内の中華民国の管理物件はどうなるねんという問題が発生する。国内には、光華寮以外にも似た物件が複数あった。

(前略)わが国が中華人民共和国をもって中国における唯一の合法政府と承認し, 中華民国と国交を断行したときに, 中華民国がわが国において所有していた公共財産に対する支配権はいずれが有することになるかという問題になる。

資料によれば, 昭和47年9月29日に中国交正常化当時に, 中国が日本国領土内に所有していた不動産及びその登記名義の変更については次の通りであるという(政府委員藤田公郎外務省アジア局長答弁『第109回国会衆議院予算委員会議録第5号・昭和62年7月16日28頁』)

著:専修大学法学研究所 出版年月日 1988-11 p. 15

東京都港区元麻布3丁目 公使館敷地(登記名義・中華民国)在日大使館

大阪市西区西本町1丁目 宅地(登記名義・中華民国)在大阪領事館

京都市左京区北白川 土地及び建物(本件光華寮)(登記名義・中華民国)

横浜市中区山下町63 宅地(横浜総領事館用地)(登記名義・中華民国)

東京都港区元麻布3丁目 大使館敷地(旧満州国武官室跡地)(登記名義・満州国)

東京都港区南麻布5丁目 宅地及び建物(蒙古連合自治政府公館)(登記名義・蒙古連合自治政府)

このうち, ①②④については外交領事財産を中華人民共和国が継承したものとして, 同国在日大使館から登記名義人表示変更の委託が行われ, わが国外務省が同国の所有権を確認し, 登記名義が変更された。⑤⑥については, 戦後わが国政府が管理していたところ、不法占拠者を訴訟により立ち退かせた上で, 中華人民共和国中日大使館が登記名義の変更を行ったという。これらと異なり, わが国政府は, ③の本件光華寮は外交領事財産とみなし得ない財産であるとし, 最終的には法律上の問題として裁判の判断に委ねられるべき問題であるとの立場をとっている。

著:専修大学法学研究所 出版年月日 1988-11 p. 15

日本政府の立場としては、所有権は国内での裁判に委ねるとしている。他物件と比較して、多人数が住んでいるという事情が絡んでいるのかもしれない。

東京の清華寮

上記一覧には記載されていないが、東京都文京区には光華寮ととても似た経緯をもつ清華寮が存在した。1927(昭和2)年築の鉄筋コンクリート三階建(地下一階)の建物だ。一時期の光華寮同様にツタの絡まる外観だった。

そんな中、2007(平成29)年7月19日に煙草の不始末による火災が発生、38人いた住人のうち2人が死亡する惨事となり、土地建物が閉鎖された。(中略)2013(平成25)年5月から6月にかけて解体された。

火災により焼失のため、現在は解体されている。

大学側の記録

光華寮に話を戻そう。京大百年史にはこうある。

昭和20年5月には中華民国および南方諸地域出身の留学生を対象とした特別教育が行われることになり、彼らのための宿舎として北白川の「光華寮」と国際学友会の寮舎が提供された(大学新聞、昭和20年 5月21日付)。

バリバリ戦時中の昭和20年5月21日の『大学新聞』第29号にはこうある。

当時の中華民国学生は全寮制とし、5階建て鉄筋コンクリである北白川の洛東アパートがあてられ、当時の羽田総長より光華寮と命名がなされた。羽田総長より委曲を尽くした懇篤な訓示が行われたとのことだ。

当時の学長である羽田亨の日記を見よう。1945年のものだ。

四月二十九日

十一時過ギヨリ 中国留学生集合教育ノ為ニ 寄宿舎トシテ借入レタル洛東アパートノ開寮式ヲ行フ 寮名ヲ光華ト名付ク 卿雲歌中ノ日月光華旦復旦ヨリ取レルナリ リソノ出典ハ尚書大伝ニ遡リ吉川君ノ選ニヨル式ハ簡素ナガラ 府ヨリ森川特高課長ヲ始メ二三■モ来リ 警察憲兵隊ヨリモ参加ス 連絡ヲ密ニシ交渉ヲ滑ニシテ 留学生ノ補導ニ従来ノ如キ厭ハシキ 有様ヲ出現セシメザル為ノ用意ナリ

chatGPTの力を借りてざっくり現代文にすると「洛東アパートの開寮式が行われた。光華寮の名前の由来は中華民国北洋政府の国歌「卿雲歌」からとったもので、尚書大伝にまで遡る。特高や憲兵も参加しており、嫌な感じを出さないようスムーズにするために準備した。」という感じだ。

この日記、5月2日はヒトラー死去やムッソリーニ処刑、5月10日にはドイツの無条件降伏など、開寮式してる場合じゃなさそうな生々しい世界情勢が書かれている。

時代背景として、東南アジア各国の高官や金持ちの子弟を「南方特別留学生」として本土に呼び寄せ教育する、いわば人質をとる政策が行われていた(「大東亜共栄圏の3年8か月」 映像の世紀バタフライエフェクト - NHK2023年4月24日)。

戦時中の入学式

戦中戦後を京大で過ごした台湾ご出身の留学生がいらっしゃる。元光華寮生で医学部の陶さんと、寮生ではないが同時代を教育学部で過ごした羅さんの記事から、当時の生活を垣間見よう。お二人とも入学式の記憶を述懐している。

中華民国および南方諸地域留学生はそれぞれ所属学部長に引見され、・・・数次の学部長会議から具体的内容が決定、教育協議会が出来上がったという。しかし、我々にはその教育のプログラムが示されたことはない。(中略)京大の偉い先生がズラリ並んでいるが、お目にかからない先生方が多かった。

陶さんは、先ほどの大学新聞の記事を引用されている。いっぽうで羅さんは以下のようにご記憶されている。

戦争末期空襲既に激しい緊張した空気の中で, 挙行された4月2日の京大入学式には, 学部の新入生と大学院に進んだ少数の院生に対して, 羽田亨総長の格調高い歓迎と激励の訓話があったと覚えている。

調査と研究 : 経済論叢別冊 2002年10月 p. 103

入学式前日の4月1日は米軍の沖縄上陸があったことが羽田元総長の日記にも残されている。

四月一日 日曜

入学宣誓式挙行

(中略)

四月二日

(中略)米軍遂に昨日沖縄本島に上陸し南方にも上陸を企てしもこれは撃退、然もなほ多くの艦船をこゝにも集め上陸を企図しつゝありと報ず

撃退・・?

入学式の日付が両者の間で1日ずれているが、ほぼ同じ頃に入学式があった。

留学生の住み心地

当時の空気感を感じる記述を探ってみよう。先の引用文献にある、「集合教育」とはほぼ疎開を意味した。

留日学生の「集合教育」とは実質的な「疎開」であった。留学生が動揺しないよう、「疎開」の表現を避けたとも考えられる。

ただ、疎開のためだけでなく、警戒して監視するための全寮制だったようだ。陶さんはこう述懐している。

留学生補導に万全とあるが、これには、表向きと裏の部分があり、集団指導といいながら、留学生には監視を怠らなかったことが、その筋の内部資料にあった。悪名高い特高は始めから寮にいる我々の周辺に廻しものを配置して、思想動向を探り、普通に談笑していたコック、洗濯屋までも、油断できなった。

戦時中の窮屈な空気感がよく現れている。当時の「補導」は監視とほぼ同義だった。当時の警察資料も調査した研究報告にはこうある。

このあたりに、日本側が留日学生に対して抱いていた本音が透けて見える。全寮制度という発想に、留日学生の「反日」や「諜報」に対する警戒、 治安の強化があったことは確認しておきたい。

いっぽうで、羅さんは「空襲警報が出ると, 我々留学生は深夜でも学校にかけつけた。私はその頃学校に近い岡崎に下宿していた」といった記述もあり、人による程度の差もあったようだ。

戦時下の授業

授業は当時どうだったのだろう。

学部は週単位の休講を繰返えし、腹を空かせた学友たちは、親許に帰り、セッセッと食っては体力をつけ(中略)すると、また長い休講の貼紙が掲示板に出るという有様であった。

京都大学経済学部長は蟻川虎三先生で新進気鋭の統計学教授として定評があり, 日本本土決戦になれば, 何時学業が停止, 学園が閉鎖されてもおかしくない最悪の状態に至った時のことを想定して, 折角京大に入学してきた学生のため, 学期の短縮した時間内に一応は各主要課目担当教授の短期集中講義に接する機会があるように, 特別とり計らって下さった。

休講も多かったようだが、なんとか授業してくれる先生もいたようだ。(人質なので)留学生は徴兵も勤労奉仕もなく、学業を続けられたと記述がある。

ある時書庫の本棚から分厚い書籍をおろしている作業の最中,誰かのちょっとした不注意で本棚が重心を失って, 倒れかかったのを傍 に居合わせた私が目ざとく見つけて, 瞬間的な反応で素早く両手を伸ばして支えたので, 事故の発生を未然に防止した。これは全くとっさの間の動作だった。その時倒れる書棚の下敷になる場所で, 熱心に蔵書を整理していたのは,堀江保蔵教授と二, 三人の残留学生であった。堀江先生は 「よく気がついて支えてくれたので怪我人を出さなくてよかった。有り難う」 とおほめの言葉をいただいたという記憶も懐しい。

物凄い記憶力だ。

多様性あふれる寮

当時の住民は各地の軍閥、華僑、日系二世、苦学生と、百花繚乱の様相を呈していた。

寮の廊下、食堂、風呂場では異なる地方語が聞かれるが、一般に通じる用語はやはり日本語で、喧嘩などの罵語のたぐいも日本語である。これだけが確かな言葉だ。

風呂場もあったのね!この状況、大学の中でも最も大学らしいと思える。山極寿一元総長は、大学とは多様性に富むジャングルのようなものだと式辞で述べられている。

私は、大学はジャングル、すなわち熱帯雨林のようなものだと言ってきました。(中略)そこには私が長年調査してきたゴリラをはじめ、多種多様な生物が暮らしています。(中略)その様子が大学と似ているのです。

第3編総長式辞第6章山極寿一総長 p. 3373

厳しい食糧事情

食堂も寮にはあり、詳細なメニューも記録がある。

私のボロボロになっているメモによると、光華寮の賄は、高粱や雑穀が入った粗末なもので、豆滓は下痢しやすいとあった。六月の某一日。米飯(七分搗き)、高粱、味噌、スイトン(五個)、トウモロコシ、鯖一切れ、キャベツ。(中略)絶対量の不足はおおうべくもない。

よくぞメモが残っていた。量が少ないため、あの手この手で調達していた。

今では白状できるが、高等学校(旧)のときから、数人の幽霊と食い扶持、五,六、人(?)分と共存し、配給の三号三勺(一合は百八十CC)米を頂いていたのである。そのやり口は、全寮制で完全な自治と称して、卒業してほかに転出するとき、寮の謄写版で刷ったニセ転出証明書で移転手続きをし、転出先の区役所から配給米を獲得する。青春の大言壮語も食いものたりでのことだった。

終戦の日

戦後の混乱期に関するエピソードも多い。

戦争の終わったその日、私はパニックをおそれ、北白川の、とある家に身を寄せ、ヒソッと過ごした。関東大震災の暴徒の虐殺事件、外地の日本兵の振舞、警察、憲兵、特高の連想におびえたのであった。寮の連中も表には出なかったようだ。目にとめた街を歩く一人の女性が、モンペでなくスカートだったのをみて、どういうわけか気が抜けるような安堵を感じた。戦争は本当に終わったのだろうか、ここには日本官憲の姿もなく緊張した空気はなかった。

生活を監視され続けた怯えに関して述懐されている。

サバイバル生活

終戦直後は強かに生き延びた方も多かったようだ。

(前略)一部の人々は国民党の党徴のある身分証明書をもって京阪神地区にある日本の軍倉庫や専売局から物資やタバコを運び出し、分配して、さらにヤミ市に流した。これは留学生ばかりではないが、解体した軍隊の倉庫などをも狙って、混乱や無法地帯に、解体した軍隊の残り物を失敬した。しかし、全体としては微々たる獲物でしかなかった。

新世紀エヴァンゲリオン漫画版7巻の、加地さんとその弟みたい。

食うために配給品を闇に流して最低生活を維持するにも時間と労力が必要なので、大学の講義に身が入らないのも無理なかった。親許の仕送りで慎ましい生活をしていた日本の学生からは顰蹙をかった部分もあるかと思う。

いっぽうで、羅さんはこう記載されている。

戦後急に勝利国側に立った台湾人の生活改善という名目で色々特典が与えられた。人によっては入手すこぶる困難な列車搭乗優待券を十分利用して, 田舎へ貴重な食糧品の買出しに行って, 町の闇市場で転売して荒かせぎをしているのもあったと聞いている。 経済学部に在学していた自分にはそういう商才も働かず, 又不浄の金もうけには興味がなかった。 京大人の誇りはより大事で守らなければならない。

色んな方がいたのね。日清創業者の安藤百福さんを思い出す。ほかにもこんなエピソードもあった。

ある京大の教授先生もお宅に留学生の表札をつけ、米軍に屋敷の接収を免れたという。

実際、吉田寮の南、近衛通りに面する学友会館は戦後すぐのころは米軍に接収されていた。

終戦後、日本に残るものと帰国するものに分かれた。陶さんは前者、羅さんは後者だ。

中国青年は日本と違い、料理が上手で、男子厨房に入らず、などと強がらず、狭い寮室で一緒に餃子や中華料理をつくっては楽しんだ。私は山歩きもすきだったので、近くの大文字山にはなんど登ったが、二十分くらいで駆け上がったものだ。

今出川通りの東側とはいえ、大文字山まで二十分はさすがに盛ってないかしら。生活が安定してくると、陶さん曰く寮生の運動会や中国近代劇の上演などがあり、「京大のグランドもプールも賑やかで、動いているのは留学生ばかりであった。食足るとこうも生気が湧き、勉強もしたくなるものか、寮では京大の有名な教授を招いて神妙に講義をきいたことも度々であった。これらの先生方への十分なお礼は、ちょっとした生活の余裕が可能にしたのであった」とある。元気に活動されていたようだ。しかし「光華寮は、日中戦争中、日本が略奪した物品を売却した資金で中華民国駐日代表団が買った寮施設」である事実が脳裏から消えないともある。

いっぽうの羅さんは2月にご帰国された。

又日本を占領していたマッカーサー軍司令部も台湾の人が可及的に早く故郷に帰ることを奨励する方針をとっていた。マッカーサー軍司令部の通告で宇品から日本の改装した駆逐艦に乗ったのは終戦半年余り経った後の昭和21年2月21日であった。

宇品は広島の地名である。

寮に住み続けた陶さんの手記によれば、偉い人が来て寮の援助を願い出たと思えば、すぐ凋落して連絡がつかなくなったり、波乱万丈の運命を辿られた。だからなのか、寮に関してこんな感想を抱いている。

(前略)いわゆる集団教育といって集められた頃の人々は殆どいない。だから不法占拠と云う向きもあるが、始めから法などはなかった。

先日、通りがかりに覗いて見たところ、玄関横のヒマラヤスギは枝が伸び、隣との塀は光を遮り、玄関は暗い、廊下にはごみが堆積している。それでも居住している人は自分のエリアだけを守って、住居としては機能しているのである。

2004年頃でも、住人はいらしたらしい。

京都、神戸、東京その外で有志によるOB・OG会で光華寮をネタに食事しながらの懇談がなされる、思い出話しが交わされる。光華寮歌をつくった人もいるときくが、近況報告となると、傷みにいつまで続くかと危ぶむ。

当時の関係者は卒業後もつながりがあるようだ。

まとめ

数十年間続いた光華寮をめぐる訴訟はまだ続いており、2023年夏に解体された。名目は危険物撤去。実質管理する京都華僑総会は熊野寮の目と鼻の先にある。

ちなみに、この記事で一番多く引用した「燎原」の発行元も、元は東竹屋町東入ル63‐2に住所があった。

ここで、小説「大地の子」を紹介したい。中国に取り残された戦争孤児を題材にした作品である。文化大革命による混乱を鮮明に描いている。文化大革命の影響は光華寮にも色濃く、寮生の分裂を招いた。

光華寮に住んでいた人々にも一人ひとり生活があり、台湾、日本、中国という大きな存在の影響を何度も食らったことだろう。2024年現在、寮関係者はかなりご高齢になっているだろうけれど、この寮が思い出話しに残り続けることを願う。

補足

断りがない限り、中華民国を「台湾」、中華人民共和国を「中国」と記載している。

山崎豊子は京都女子大学文学部卒、戦時下の大阪を生きた作家だ。著者は日本との国交正常化前の中国において、政治の中枢である中南海に入り、当時の国のトップである胡耀邦総書記と面談した。「この国の良い所も悪い所も書いてください」と言われ、地方の奥深くまで取材して生まれたのが「大地の子」だ。戦前の日本の貧困地域から、満州へ開拓団として家族とともに送り出された主人公は、国家と戦争によってバラバラに引き裂かれた家族との再会を望み、戦争孤児となるも現地の人々に助けられ、またある時は蔑まれ、勉学に励んで必死に生き残る。

長年の歳月をかけて「大地の子」が完成した頃には、胡耀邦総書記は他界されており、著者は墓前に書籍を供えた。

また、同じ著者の「二つの祖国」は、戦時中のアメリカにおいて日系二世たちが辿った運命について書かれている。とにかく面白いのでオススメ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?