総長カレーと自由の学風の継承

↑2007年10月27日16:40 百万遍にかかる虹

この記事は、Kumano dorm. Advent Calendar 2023の26日目の記事です。

はじめは、アドベントカレンダーのために熊野寮のシャワー設置のいきさつについて書いていたが、だんだん関係なくなってきた。本記事では、尾池元総長の中高時代の恩師のご足跡について調べた。

・尾池さんは寮のシャワー設置に置いて大学側で貢献された

・その尾池さんは土佐中高時代に久保田先生の薫陶をうけた

・久保田先生も京大出身である可能性が高い

寮祭企画、授業参観と総長室突入(牧歌的)に向けて万全の態勢な友人

本文とあんまり関係ありません

尾池元総長の恩師

以前、京大の名物お土産の一つ総長カレーは尾池元総長が土佐中学校一年の時に、理科の先生にカレーの作り方を答えられず1時間立たされた経験がきっかけだったと書いた。理科の久保田先生、その記事では最低と書いてしまったが、引用してない部分にもっと魅力的なエピソードがある。

中学校の理科の時間に乾電池の並列と直列のときの電圧を習った。そこで2個を直列にしたものと、1個の乾電池とを並列にしたら何ボルトになるかという質問をしたら久保田先生が「わからん」と答えた。その日から私は書店での立ち読みに通って、ついに大学の電気の教科書にヒントを見つけた。キルヒホッフの法則というのを知って、ようやく回答を出すことができて、久保田先生にレポートを書いて報告したら、先生も同じ回答を出していた。

実は久保田先生は、わからないことはわからないと答え、生徒と一緒に考える素晴らしい先生だったのだ。1時間立たせて最低なんて書いてすいませんでした。

土佐中高は文字通り中高一貫の名門で、小説「海がきこえる」での舞台モデルとされている。私の友達もここ出身だ。哲学分野で博士号を取得し、それでいて元気に暮らしてる凄い奴だ。人間は、無我夢中になれる時間が幸せのために大事なのだと教えてくれた。

この理科の久保田先生について知りたい。そういえば教職員の人事異動は新聞でお名前が公表された気がする。尾池さんご在学の1953~1956年頃における教職員の記録を、例によって国会図書館デジタルコレクションの公表情報から漁ってみよう(※1)。

高知年鑑でたどるご記録

「高知年鑑」は高知新聞社が毎年発行している分厚い本だ。これには高知出身の国会議員から地方の公務員まで網羅されている。近年発行されているかは謎だが、昔の人事を追える。

高知年鑑 昭和33年版(1957年)p. 345土佐高校教職員の欄に物理担当の「久保田伸雄」さんがいらっしゃる。同様に、高知年鑑 昭和34年版(1958年)p. 378 と高知年鑑 昭和35年版p. 377土佐高校職員としてお名前があった。関係ないが、何故か昭和34年だけ校長欄が「欠員」な点が気になる。高知年鑑 昭和38年版(1962年)p. 425土佐中学校教職員の欄にもお名前を発見した。2023年現在、高知市の久保田姓の方は300人程度と少数派である。尾池さんご在学時期と完全一致ではないものの、土佐中高の教員に他に久保田姓の方はいらっしゃらなかったので、この方が尾池さんをご担当された「理科の久保田先生」と推察される(※2)。

久保田伸雄先生は、土佐中高同窓の会誌によると残念ながら1989年6月3日に69歳で鬼籍に入られている。1946 ~ 1983年(昭和21 ~ 58年)まで37年間、土佐中高で教べんをとられており、教頭もご担当されていた。物理のご担当でもあり、年代も上記と一致している。

官報でたどるご足跡

1920年生まれの久保田伸雄先生のご足跡をたどるために、次に戦前の官報を参照してみよう。これは、大蔵省印刷局の出版する人事情報一覧で、当時の旧制高校や大学の入学者および卒業者も記載されている。教育制度が現在の6334制と違い、戦前は6533制である点に注意だ。

1937年4月 高知高等学校理科乙類入学

(官報 第三〇八一號p. 429)1940年3月 高知高等学校理科乙類卒業

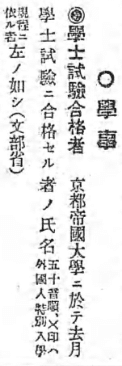

(官報 第三九八四號p. 928)1942年9月 京都大学工学部鉱山学科入学

(官報 第四七三九號p. 595)

なんと久保田先生も京大だった!

京都帝国大学一覧 昭和17年度(京都帝国大学編)にも久保田伸雄(高知)とあり、確かに1942年に鉱山学科に高知出身の久保田伸雄さんがご入学している。鉱山学科はのちの地球工学科である。当時の同学科は、ひと学年でたった15人しかいないので、現在の感覚だと博士後期課程かポスドク並みの希少さだろうか。

水曜会誌でたどる演習

次に、水曜会誌という工学部の会誌を参照しよう。1942(昭和17)年の7月20日~8月9日、夏季演習があったとのこと。

話がずれるがこの演習、めっちゃハードそうだ。やはり戦時中だからか、学生が全国各地の鉱山や炭鉱に散らばり、現地の坑夫と発破やら支柱取り付けやらと物凄い実践的だ。学生から見た坑夫の印象として「人の好い、およそ今まで考えていた概念からはかけ離れた存在であった」なんて素直な(若干失礼な)感想もある。一緒にご飯を食べたり、親切さに感動したり、若者が生きた経験を吸収しているさまが伝わってくる。

鉱山学科3年生である久保田さんの演習先は帝石秋田だ。ん?入学してすぐ3年生?編入みたいな扱いなのかしら?旧制の教育制度に関して無知なので、お詳しい方お教えいただけますと幸いです(※3)。一つ影響がありそうなものといえば、戦時中の就業期間短縮だ。

京都大学大学文書館企画展「敗戦から廃校まで」(2020年9~12月)に、敗戦前後の旧制高校における入学・卒業・修業期間に関する表があった。1942年から修業期間短縮の措置が取られていた。旧制三高では半年~一年近い勤労動員もあったようなので、高知高校でも同様の状態はありうる。

つまり、一般的な旧制6533制ではなかったことに留意したい。1940~1942年の在籍に関して、今後調査していきたい。

特別研究題目は「端水の廃油に及ぼす影響に就いて」(水曜会誌11(3)1942-9, p. 187)。昭和17年度9月の就職先は帝国石油株式会社(水曜会誌 11(4)1942-12, p. 251)。昭和18年度6月時点での消息は高知市内在住(水曜会誌 11(5)1943-6, p. 316)。学士会出版の昭和18年会員氏名録にも同住所が記載されている(※4)。前述したように終戦後の1946(昭和21)年に土佐中高に赴任。

1945年の終戦で、就業環境が大きく変わったことは想像に難くない。石油に関わる仕事ならなおさらだ。

ただ、この戦中世代の方で同級生やご家族ご親戚はご無事でない方も多かっただろうし、御本人も出兵してないとはまだ言い切れない。大変な世に生きて勉学と研究をされてたはずだ。

ハウスでたどるカレー

それにしてもカレーだ。1時間も立たすことなかったでしょう。2人にとってカレーとは何だったのか。ハウス食品のサイト「カレーが国民食になるまでの歩み」で時代背景を追ってみよう。

1871(明治4)年に物理学者の山川健次郎が米国留学に向かう船上でライスカレーに出会った

1926(大正15)年に浦上商店(現ハウス食品)が缶入り粉末カレー「ホームカレー」を発売し大衆に膾炙する

1941~1945(昭和16~20)年太平洋戦争による食糧統制のためカレーの製造・販売が中止

1948(昭和23)年 全国の学校給食に導入

札幌農学校(現北大)では当時1日おきにカレー

おお、山川健次郎さんがここにも出てきた。尾池さんが「日本ではじめてライスカレーを食べたのは第6代総長の山川さんだということを言いふらしている」とおっしゃっていたあの人だ。嘘じゃなかったのか。

大阪の自由軒というカレー屋は1910(明治43)年創業で、玉子を入れるカレーが有名だ。京大の前身である三高の寄宿舎自由寮ご出身の作家、織田作之助もこのカレーが好物だった。

織田が小説「夫婦善哉」を構想中に通ったらしいので、太平洋戦争直前の1940年ごろは一般的な食べ物だったのだろう。

久保田先生は1920年生まれなので、子どもの頃に食べた事があっても、20歳ごろの腹が減る時期に戦争のためカレーを食べれなかった悔しさがあったのだろうか。尾池さんは1940年生まれなので、幼少期が戦中と重なるとはいえ給食に導入されてるくらいだから小学生のころからカレーは身近だったはずだ。「普段食べるものや作ってくれる人に感謝せねばいけない」という意味合いでのお叱りだったのかもしれない。

まとめ

というわけで、尾池さんの先生である久保田先生も高確率で京大というお話でした。自由の学風を高知に持って帰り、戦時中に出来なかったことを生徒に託したのかもしれない。久保田先生の影響もあって尾池さんは受験されたのかもしれない。対話と自治を重視される尾池元総長を育て、寮の改修と総長カレーの間接的恩人である久保田先生に感謝申し上げたい。最高の先生です。

先日、尾池さんにメールでシャワー設置のお礼を述べたところ、お返事を頂けた。久保田先生は自由の学風の大切さを私に教えてくれた素晴らしい先生であったこと、卒業してからもしばらくは夫婦で正月にはご挨拶に行っていらしたこと、そして「熊野寮には栄養士や数人の職員がいて、実にいい仕事をしていたこともわすれてはなりません。」とのことだった。お返事ありがとうございます。もちろん、栄養士長谷川さんには感謝しています。

全然違うかもしれないが、上京してオレオレ詐欺などで一旗揚げた半グレが、地元でお店をもって兄貴的存在となり若い子たちに影響を与え、新たな闇人材供給の循環を生じていることがライター鈴木大介から指摘されている(ギャングース 小学館 著:肥谷圭介 その他:鈴木大介)。尾池さんと久保田先生はのご関係はこれのもっと良いバージョンだ。

尾池さんは総長のころから京都と高知をお忙しく行き来されており、地震学者としてこんなお言葉も書かれている。

私が100歳の頃、次の南海トラフの巨大地震が起こるという予測を、自分の目で確認したいという願いもあり、それまで元気で暮らしたいというのが今の私の生活の中心となっている。

ぜひ、今後も健やかにお過ごしくださることを願っております。

補足

※1 本記事は公表されている情報のみを収集したものですが、個人的に触れて欲しくないなど、もし直接のご関係者からご連絡を頂ければ、内容の修正など適宜賜ります。

※2 いかんせんこの年鑑、私立中学校だけ教員が省略されている年があったり、毎年フォーマットが微妙に変わっている点がもどかしい。ただ、中高一貫なので、教員は6年間同じ学年をご担当されていたと推察される。

※3 やや不明瞭な点をまとめると、京大に入学してすぐ3年生である点と、学士試験合格の9月より前の夏季演習に参加されている点だ。

※4 その後年の学士会氏名録も住所はそのままで帝石勤務と記載されているが、同窓会誌曰く土佐中高へのご就任が1946(昭和21)年なので、同一人物なら名簿更新の失念ではと邪推する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?