スタートカリキュラム

スタートカリキュラムとは??

先日、僕の手元に啓林館さんから1冊の指導書が届きました。

“学校の先生たちの指導書”です。その中でもこれは、『スタートカリキュラム編』になります。

では、スタートカリキュラムとは何か?

簡単に言えば、幼児教育と小学校教育の接続を密にして、スムーズにシフトしていけるようにしましょう。というものです。

例えば、僕は、年長児の担任をしていたときに、何度か小学校に授業参観に行かせてもらいました。そして、そこで多くのギャップを感じたものです。6歳の子どもにとっては、その感じ方は僕の何倍もあったことでしょう。

ですから、そんなギャップが少しでもなくなるように、子ども達が楽しく学校に通えるように、幼保こ小の連携が大事になってくるわけですね。

幼児教育と小学校教育の連携

僕が公立園にいたときも、民間園にいたときも、小学校との連携はよく言われており、実は年十年も変化を感じません。

その実態は、数回、一年生と年長児が交流会をしましょう。といったものです。毎年その繰り返しです。ほとんどがこんな感じではないでしょうか。

「もっとこうすれば良いのに!」と感じても、そんな立場にもありません。その部分に力を注いで“変えてやろう!”とは特には思いませんでした。

しかし、転機は訪れるものですね。

開園して5年目。僕が園長職が少し板につきはじめ、小学校の先生との関係が深まってきたことで面白いことが実現しました。

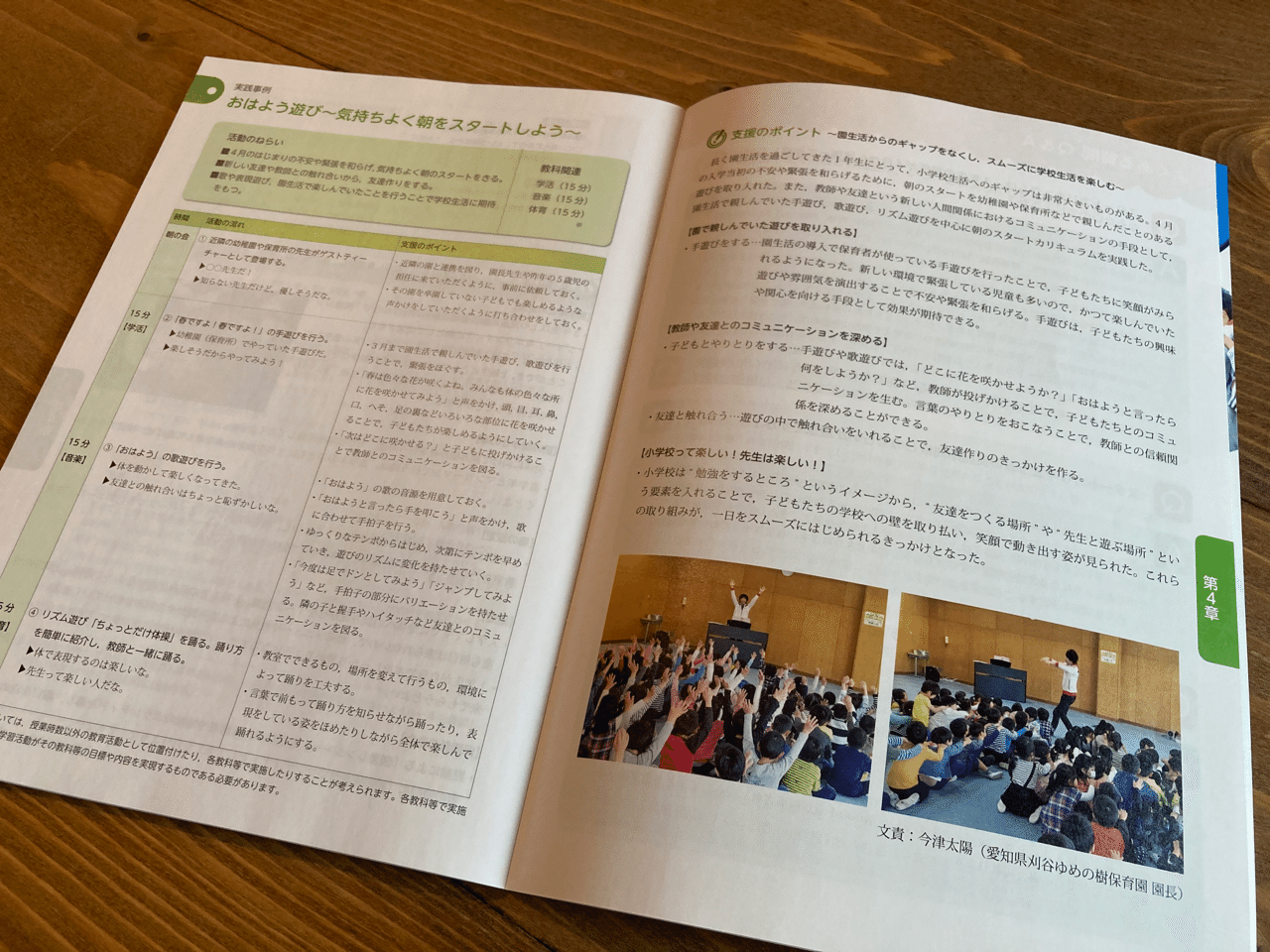

それがこれです↓

なんと、一年生たちの4月の朝の会を僕が担当するというものです。

なかなか斬新でしょ?

一年生になりたての子たちが、保育園の時に親しんでいた手遊びや歌遊び、リズム遊びを、朝の時間に楽しむ。

そして、「今日も一日学校を楽しんでね」と声をかけて授業に向かってもらうのです。

指導書に書かれた想い

学校の先生の指導書に掲載して頂きました。とても光栄です。

そして、そんな機会を与えてくださった小学校の校長先生とその関係者の方にも感謝します。

実際の効果としては、子ども達の笑顔から察するにあったと思っています。しかし、これは一年の単発で終わるものではなく、継続して行って進化させていったほうが良いものだとも感じます。

そして、ここにも書きましたが、一日の流れの中で「友達を作る場所」「先生と遊ぶ場所」要素を入れることで、「小学校って楽しい」「先生は楽しい」と感じてもらえたら、子ども達にとっての小学校の壁が取り払えるのではと思います。

前職場、刈谷ゆめの樹保育園を退職してしまったために、それをこれからも提案して実践するのは難しいですが、面白い一事例を作れた気がします。少しでもお役に立てれば嬉しい。

園長という立場で、地域の学校の先生との関係ができたことで実現したスタートカリキュラム。この事例を活かして、次からの職場にも活かしていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?