【時事抄】 共同親権の導入決定、選択肢は多い方がいいか

親権とは親が子供を世話し、教育を受けさせ、財産を管理したりする義務と権利をいいます。

少子高齢化、晩婚化・未婚化がいわれますが、参考までに婚姻数と離婚数のデータを示しておきます。ここで注意しておきたいのは、ある年に結婚した夫婦が同年に離婚するわけではないので、例えば2022年のデータを切り取って「結婚する3組に1組が離婚する」といった結論にはなりません。あしからず。

https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifeevent/807.html

日本社会に大きなインパクトを与えそうな今回の改正、詳細を日本経済新聞の記事から見てみます。

<要約>

共同親権を導入する改正民法が成立し、離婚後も父母双方が子育ての責任を負うと明確にした。親権をめぐる家族法制の修正は77年ぶりで、2026年までに施行する。

◆脱「ひとり親」 意見不一致なら家裁判断

改正法で離婚後、父母が協議のうえ共同親権か、一方のみとする単独親権かを選択できる。意見調整が困難なら、家裁に申立てて判断を仰ぐ。また家裁は、子への虐待の恐れ、或いは父母間の暴力の恐れから共同親権の行使困難と判断した際も単独親権となる。加えて、意に反した共同親権の選択を回避するため、改正法附則には「真意であることを確認する措置を検討する」と追記した。法施行までに法務省が具体案を定める。

現行制度では離婚後の親権者を1人に絞る単独債権を採用していた。養育費の未払い、経済的な困窮、仕事と育児の両立に支障。「ひとり親」特有の困難を抱える家庭が少なくなかった。親権を持たない親には「家族の断絶を助長する」との不満も多かった。

グローバル化も改正を後押しした。国際結婚して後に離婚し、日本人の親が子どもと帰国する事例が問題になったが、現行民法は国境を超えた子の連れ去りを防ぐハーグ条約に違反するとの指摘もあった。

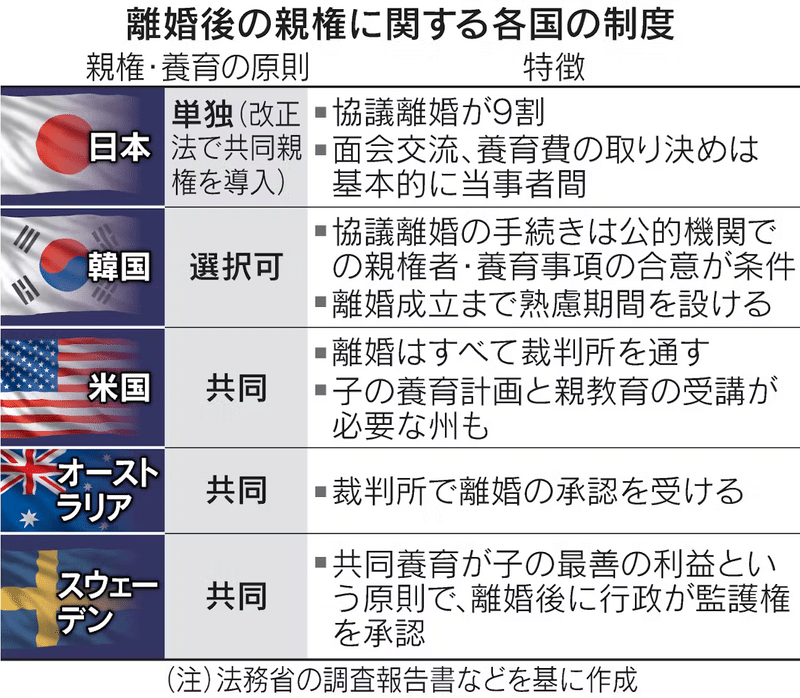

主要7カ国(G7)では日本以外の6カ国が共同親権を導入している。

◆養育費に法定の最低額

親権の有無に関わらず最低限の金額を請求できる「法定養育費」制度も創設する。離婚時の取り決めは不要で、他の債権より優先請求できる。金額は未定で省令で定める。21年時点で養育費を受け取る一人親世帯は、母子家庭で28.1%、父子家庭で8.7%である。

共同親権を選択すれば高校授業料の無料化の対象かどうか親権者2人分の収入を合算して判定する。また別居する親子の面会を同居親が正当な理由なく拒否するトラブルも減ると期待される。

◆子の進学先など相談必要

受験や転校、居住地、生命に関わる手術も父母双方での話し合いが必要になる。意見が対立する場合は、その都度家裁が判断する。ただし食事や習い事の選択といった「日常の行為」、子どもに差し迫った事情がある場合、には片方の親だけで判断できる。だが、線引きに曖昧さが残ると審議の過程で問題視され、線引きを周知するガイドラインを制定することが盛り込まれた。

DV被害者らを中心に改正反対も多かった。「家裁がDVの有無を適切に判断できるか心もとない」と懸念され、家裁に判断を仰ぐ事案増加も見込まれる。迅速な審理と当事者の納得の両立が可能となる体制整備が急務だ。

(原文1951文字→1041文字)

賛否両論ありましたが、両親が離婚する子どもの数が増加しているなか、世界各国の法体系に日本も合わせたのだと言えます。

子どもの幸せを優先するため、という論評もありましたが、幸せの尺度は人それぞれ。価値観が多様化するなか、一律の枠組みだけで幸せを担保することなどできないでしょう。それでも離婚後、子どもの養育に対して経済的側面で男女双方が義務を負うことを明確にした意義は大きいと評価します。

夫又は妻のDVによって結婚生活が破綻した場合、精神的に追い詰められた側への配慮が今後の課題となります。元パートナーとの関係が断ち切れない、単独親権を得るまでのプロセスが長期化する、といった共同親権への懸念が指摘されています。

とはいえ、離婚の原因の大半は性格の不一致が圧倒的に多い。単独親権だけに限定されていた従来法から、共同・単独の2択が許される今回の改正で、混乱が広がると見るか、選択肢が増えることを良しとするか。どうですかね。

https://www.adire-rikon.jp/special/01.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?