屏風を愛でるトーハク初もうで2023

1月8日、成人の日前日に「トーハク」こと「東京国立博物館」に行ってきました。

年パス所有者となって初の「博物館に初もうで」展示も見たので、そちらも含め1月上旬のトーハクの展示を紹介して(ふりかえって)いきましょう。

そもそも東京国立博物館とは?

東京国立博物館、通称トーハク。

東京都は上野公園内にある日本最古の博物館です。

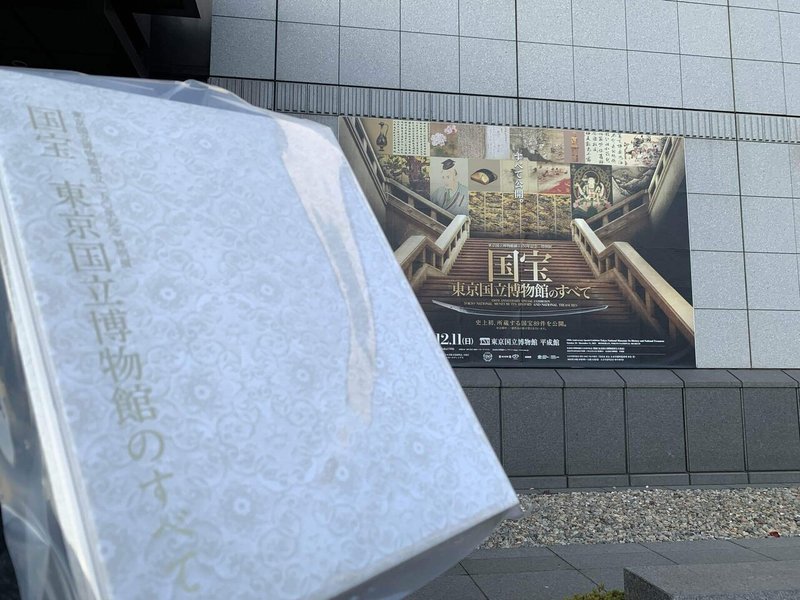

その歴史は昨年で150年となり、その記念特別展として行われた「国宝 東京国立博物館のすべて」はチケット争奪戦が起こるほどの人気を誇りました。

そんな記念すべき年も終え、祭りの余韻を残しながらも新たな年を迎えました。

収蔵品数は約12万件あり、そのうち国宝89件、重要文化財648件。

いつ行っても何かしらの国宝が見れる確率が高く、また重要文化財は各展示コーナーに常に一つあるような状態です。

他館では重要文化財ともなればURキャラ並みの主力戦力として扱うと思いますが、トーハクでは普通にRキャラかなぐらいに扱われており、そのギャップを味わうのも一つの楽しみ方かもしれません。

新年のトーハク

そんなトーハクの新年。

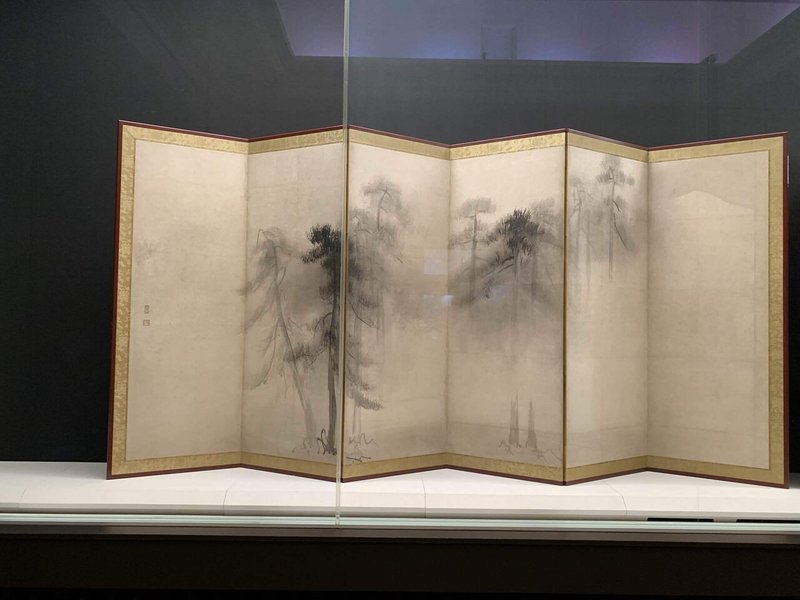

目玉展示は毎年恒例となっている「国宝 松林図屏風」です。屏風絵好きとしては見ておきたい一作。国宝展では見ることができなかったため初の鑑賞です。

かの有名な階段を足早に上がり、他の展示は軽めに見つつ、展示されている第七室に到着。

私の目の前にはものしずかな林が広がった。

…モノクロでここまで表現するの凄くね?

屏風という立体的なキャンバスというのもあるが、それを活かし松林の奥行きや霞んで見える山、朝靄の広がる光景が見事に描かれている。

これは確かに国宝になり得る迫力をもっていると感じた…やー…すごい…

やー、堪能した。多分20分くらい立ち位置を変えてまじまじ見てた。満足です。ご馳走様でした!

そうして振り返ると周りには多くの人が。

皆、おもいおもいの場所から松林に入り込んで行っている。作品の実力もそうだが、それを可能とさせる展示をおこなっているトーハク学芸員さんたちに拍手を贈りたい。ブラボー。

個人的おすすめ展示物

さて、メインディッシュはもう食べた!でもこれだけじゃ終わらない!トーハクはその展示物の多さから、確実にそれぞれの口に合うものがあるはず!

トーハクは最高の試食会場です!それぞれの美術分野の代表的な品々がならび、その持ち味を存分に活かせる展示がされています。拝観者はそれを少しずつつまみ、気になったものはじっくり味わう。そんなことをしながら自分のお気に入りジャンルを見つけていけます。

それを覚えておき、次に来た時、同じ品を味わおうとすると、今度は同ジャンルの別の品が出てきている!そう、トーハクはものによりますが大体1〜3ヶ月の頻度で展示替えをしており、同じものが確実に見られるというわけではないのです!

ショックと思われますか?でも同ジャンルなら別のものを味わえる方がお得だと思いません?ハンバーグの名店ならデミグラスで食べた次は和風ソースでもいってみたくなるものでしょう?しかもどっちも最高品質なんですよ?

そんなことができるのは膨大な収蔵品を持つトーハクのみです!味わいましょう、お好みのジャンルを…

話が逸れてしまいました。では早速今回気に入った作品を紹介していきます!

まずはこちら、「四季山水図屏風」。室町時代に周文という人が書いたと伝わる屏風絵です!

最高ですね、しっかり屏風の折りたたみを活かして構図が決められています。また、よく見るとお堂の中に人がいたり、船が出ていたり、鳥が飛んでいたりと、描写が細かい。こういうのをまじまじと見るのが楽しいんですよね、風景画は。

また、こちら屏風絵なので、見る角度によって見え方が変わるのが面白いんですよね。真ん前から見ているだけではわからないんですよ、奥まった場所にあるお堂を見つけた時の「おっ!」感は…端からじっくりゆっくり歩きながら旅するように鑑賞することで味わうことができる。それが屏風絵(風景画)の面白みでもありますね〜…

続いてはこちら!

また屏風です!

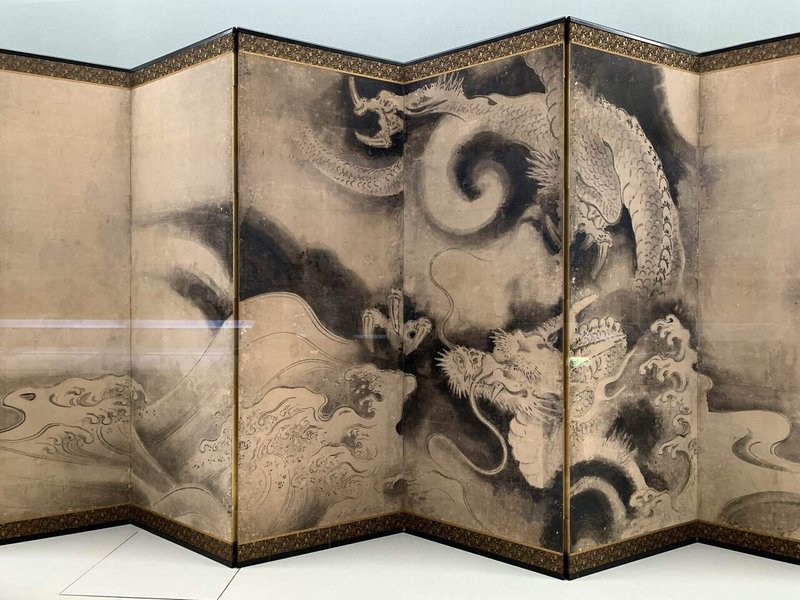

「龍虎図屏風」江戸時代、俵屋宗雪作です!

この龍に惚れた!これは屏風をうまく使ってます!

これから3枚、左から右に見ていった時の写真をあげますので、それで感じてみてください。からだのパーツが描かれている場所に注目!

長い体を持つ龍だからこそ活かせる描き方です!

龍は雲の合間からこちらに向かって伸びてきて、虎の方を向いていまにも襲い掛かろうとしています。

尻尾や後ろ脚は屏風の凹んでいる方に、こちらに向かって伸びる頭は同じく凸になっている部分に描かれ、描画の他に物理的にも立体感を演出しているわけです。

一方で、竜の右手(こちら側から見て左側)は一番凹んでいる部分にあります。ここに黒雲から出てくる手を描くことであたかも奥から飛び出てきているかのように見えます。鋭い爪を持ちぬっと飛び出てくる手は実際に見るとより迫力を感じられます。

他にも波や岩の描写がとても力強く、天候をあやつり雨をふらせる龍が降臨した様を描き切っております。

逆になんとなく虎の方は穏やかな感じがしました。

ただ爪を整えて臨戦体制ではあるのかもしれません。龍が襲い掛かると同時にサッと避けて反撃に出ようとしているのでしょうか。座して待つタイプの虎なのかもしれません。そう考えるとこちらは「嵐の前の静けさ」を描いたのでしょうか。

近代作品でも多く見られるような気もしますが、しずかな迫力を描くのは日本人のうまいところなのかもしれません。

続いてはこちら!狩野探信作、「百猿図」!

可愛いかよ!

いや、可愛すぎだろ!なんか白いのも混じってるのが余計可愛い!しかもテナガザルってこの時代(江戸時代)日本に伝わってたんだ!そこも地味に驚き!可愛い!これ見てた時横にきた女性二人組も「なにこれかわいい!」って言ってた!かわいいよねー!わかる!万人に効くかわいさだよ!最かわ賞!トーハク最かわ賞受賞作品です!

続いてはお茶漬けのおまけでお馴染み、「名所江戸百景 霞がせき」。歌川広重作です。

この背景の日の光の描写もまたいいんだけど、それに加えていろんなところから上がる凧がすごく縁起のいい感じを出していて大好き!真ん中を歩いている旦那もいかにも縁起物って感じのものを担いでいて、何かの縁日でもあったのかありがたい雰囲気を感じます!

てかこの奥行きを感じる構図よ。実際霞ヶ関って結構な坂になってて見晴らし良さそうなんですよね、当時は向こうの海まで見渡せたのでしょう。あたかもそこにいるかのような描写で、うっとりしてしまいます。多く上がる凧、遠くの海に浮かぶ帆でも奥行きを演出しているのでしょうか。良いですよねぇ…ほんとめでたい絵…大好きです…

同じく「名所江戸百景 深川洲崎十万坪」!

手前の鷹の描写凄くないですか!?ぷかぷか浮かぶ桶を目がけて今から降り立とうとしている描写だそうです。深川といえば貝類が豊富に入った「深川めし」が名物となっている通り、漁師の街。桶の中にはその日にとれた魚が入っており、たまたま流されてしまっているのかもしれません。そんな物語を想像してしまいます。

奥には筑波山が聳えています。「筑波嶺の峰より落つる〜」と謳われる通り、筑波山は古くから名峰とされ、また神聖な山として信仰されてきました。雪をかぶった筑波山が奥にひっそりとそびえ、手前にはドカンと鷹が。翼は上部でアーチを描き、この世界を覆っているかのよう。

なんだか凄くかっこいい描写で初めて見たものでしたがとりこになってしまいました。

最後にこちら!「海士玉採図石菖鉢」山尾侶之作の鉢です!「博物館に初もうで」の卯年企画展エリアでの展示でした。

いやぁうさぎかわいい!4匹で鉢を持ち上げています!こういうモチーフによわいんだ!可愛い!!こういう鉢欲しい!!こんなでかい鉢必要な植物育てるつもりないけど!!!

なんか、なんか枯山水の庭っぽく川砂を敷いて、その中に岩を3〜4つならべて、その中の一番大きい石にあらかじめちっちゃい松を着生させて(するのか?)置いておきたいよね!もしくはちっちゃい竹みたいな草をぴょこぴょこはやして、枯山水っぽいレイアウトにして月っぽい石を置いて月の都をイメージしたようなレイアウトにしてみるとか!?妄想が止まらない〜♪♪♪

以上です!書いてたら程よく眠くなってきましたのでここまでとします!

新年のトーハクの雰囲気が少しでも伝わっていれば幸いです。

本当は1月に上げる予定でしたが、1発目のnoteを執筆するのに思いの外時間がかかってしまったため、2月に入ってからの投稿となってしまいました。

これからは行った翌日に書き上げたいと思っております。記憶は生ものゆえ、新鮮なうちに出力せねば…

今後は毎月トーハクに赴き、その時の様子とビビッときた展示を紹介できれば良いと思っております。読んだ後に見に行けるように、できれば展示替えすぐに行って紹介していきたいと考えてます。(浮世絵の展示替え周期で行こうと思っております。)

今度は2月の18日以降を予定しております。もし気にお気に召しましたら、次回も見てきていただけますと嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?