桜の花びらとチッソ

□要約

「きよ子は手も足もよじれてきて、手足が蠅のようによじれて、わが身を縛っておりましたが、見るのも辛うして。

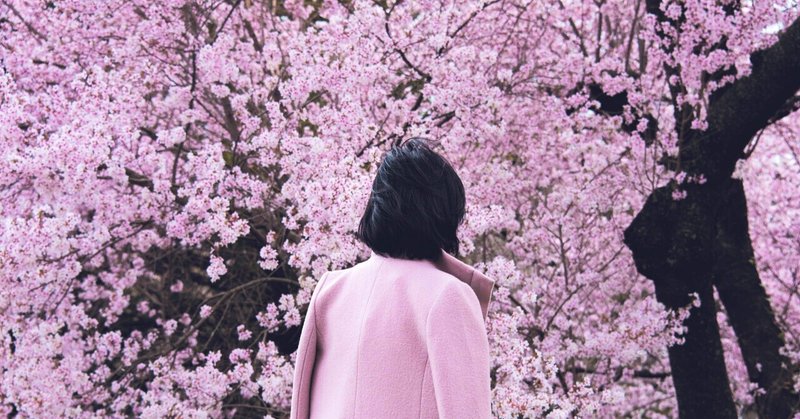

それがあなた、死にました年でしたが、桜の花の散ります頃に。私がちょっと留守をしとりましたら、縁側に転げ出て、縁から落ちて、地面に這うとりましたですよ。たまがって駆け寄りましたら、かなわん指で、桜の花びらば拾おうとしよりましたです。曲った指で地面ににじりつけて、肘から血ぃ出して、

『おかしゃん、はなば』ちゅうて、花びらば指すとですもんね。花もあなた、かわいそうに、地面ににじりつけられて。

何の恨みを言わじゃった嫁入り前の娘が、たった一枚の桜の花びらば拾うのが、望みでした。それであなたにお願いですが、文ば、チッソの方々に、書いて下さいませんか。いや、世間の方々に。桜の時期に、花びらば一枚、きよ子のかわりに、拾うてやってはくださいませんでしょうか。花の供養に」

水俣病の原因をつくり出した人々は、学業的にはとても「優秀」な人たちだった。工場関係者が目指したのは頭で考えた論理、そして成功と経済発展。頭だけで世界を認識するとき、いかにいのちが見えにくくなるか。

□本

『100分de名著 石牟礼道子 苦界浄土 悲しみのなかの真実』

若松英輔 NHK出版 2019年

目次

はじめに

第1回 小さきものに宿る魂の言葉

第2回 近代の闇、彼方の光源

第3回 いのちと歴史

第4回 終わりなき問い

*第1回第2回から構成

□景色

国や会社が命じたと述べ、非人格的な表現をとり、特定の人間には責任がないかのように語る者たち。そこに働いているのは人間だけなのに、人間がやったのではないような表現を押し付けられる。

「東京にゆけば、国の在るち思うとったが、東京にゃ、国はなかったなあ。あれが国ならば国ちゅうもんは、おとろしか。・・・むごかもんばい。見殺しにするつもりかも知れん。おとろしかところじゃったばい、国ちゅうところは。どこに行けば、俺家の国のあるじゃろか」

筆者が詩とは何か、石牟礼に問うた。沈黙をはさみ

近代詩というのがありますね。古典的な詩もあります。それらとは全く違う、表現が欲しかったんですよ。水俣のことは、近代詩のやり方ではどうしても言えない。詩壇に登場するための表現でもない。闘いだと思ったんです。1人で闘うつもりでした。今も闘っています。

力と量によってのみ価値をはかろうとする「近代産業」の暗部に生まれた、命名し難い化け物に立ち向かうには、人はひとりにならなければならない。化け物は、群衆によってつくられた。人は群れた途端に見えなくなる。だがひとりでいるとはっきり見える。群れと闘いうるのは、もう一つの群れではなく、個である確信が石牟礼にはあった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?