Photo by

tai_yuka

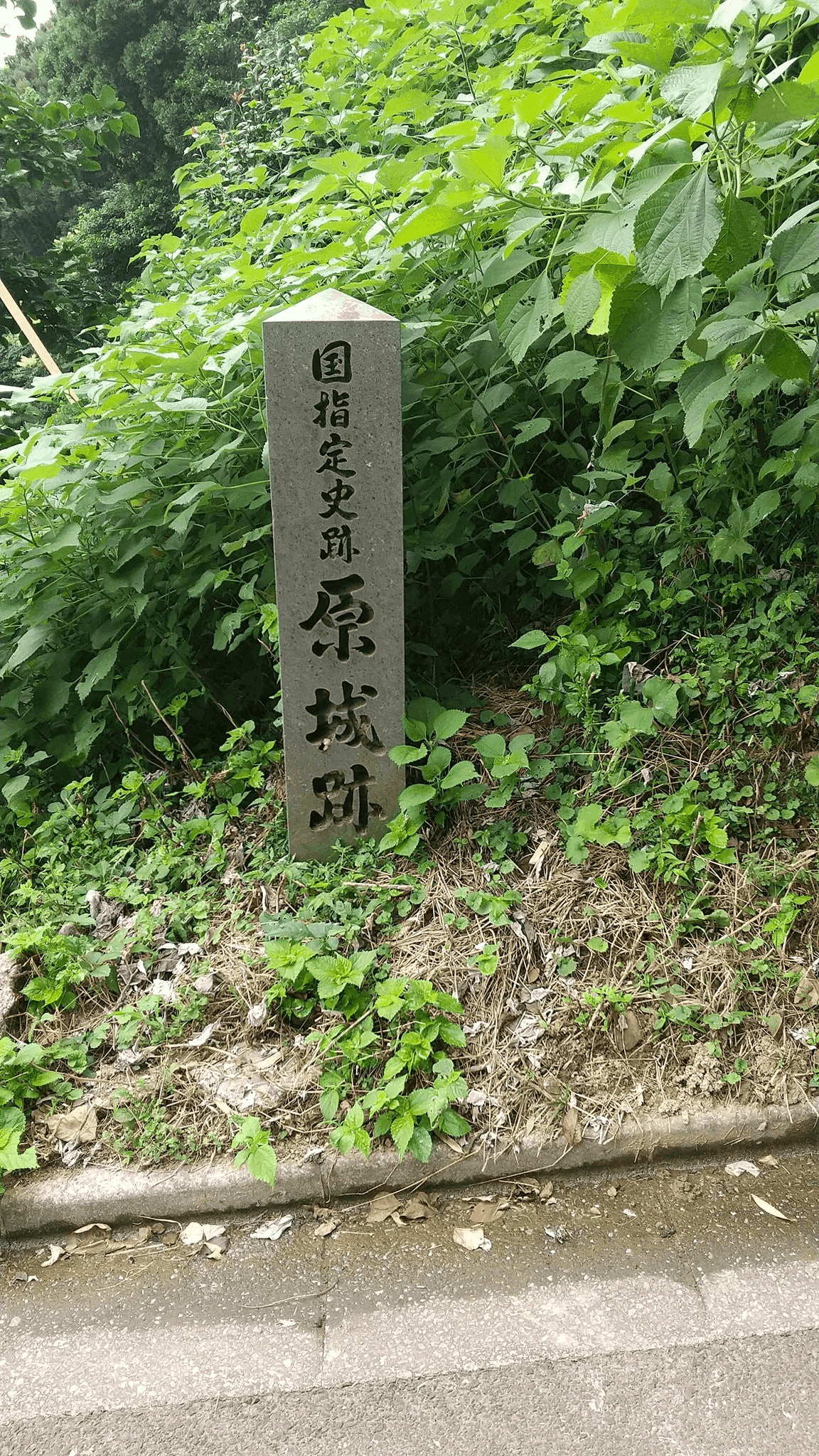

原城跡(長崎県南島原市)訪問 2020/07/23

原城は、肥前有馬氏の本拠地である日野江城の支城として有馬貴純が築いた城で、1637年の島原・天草一揆で一揆勢が籠城し、幕府軍の攻撃により全滅した場所です。

ユネスコの世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成資産の1つでもあります。

30年ほど前に訪れた時は、鬱蒼とした林の中に本丸跡の公園があるだけでしたが、発掘調査が進み様々なことが判明してきたそうです。道や案内板なども整備されています。今回は家族旅行だったので、地元の観光協会のガイドをお願いしました。

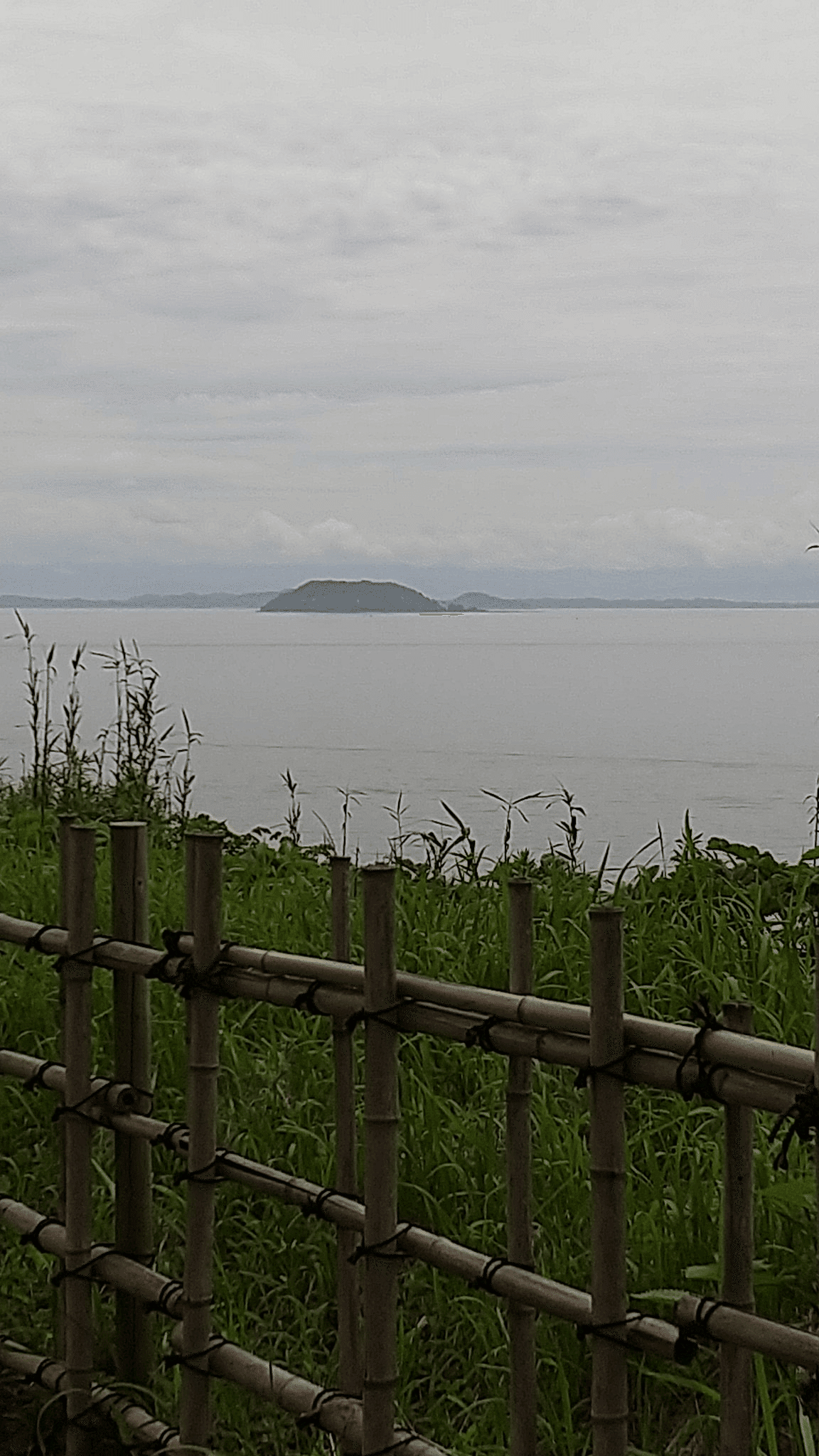

島原天草一揆で斬首された一揆軍の首が、この海岸に晒されたそうです。

いよいよ登城です。

幕府軍総大将(上使)、板倉重昌公の顕彰碑。この付近で額を射ぬかれ討ち死。

その孫が顕彰碑を建てる旨を幕府に許可を求めるも許可されず、死後160年経ってようやく建てられたそうです。

鉄塔付近には幕府軍のオランダ製の大砲が置かれ、一揆軍は砲撃されたそうです。

下はリーフレットより抜粋。本丸の水路には当時貴重だった瓦が敷き詰めてあった。原城は初め有馬貴純が築城したあと、有馬晴信が南蛮貿易への利便性を高めるために整備しており、当時の有馬氏の財力がしのばれます。

本拠地である日野江城の支城ということですがかなり規模が大きく敷地も広く、1時間以上にわたり熱心に説明していただきました。

この後は雨が降り出し、また、ガイダンス施設である有馬キリシタン遺産記念館はこの日は休館日であったため、また後日訪問することにしました。

*この記事は2020年7月23日のFacebookへの投稿を編集したものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?