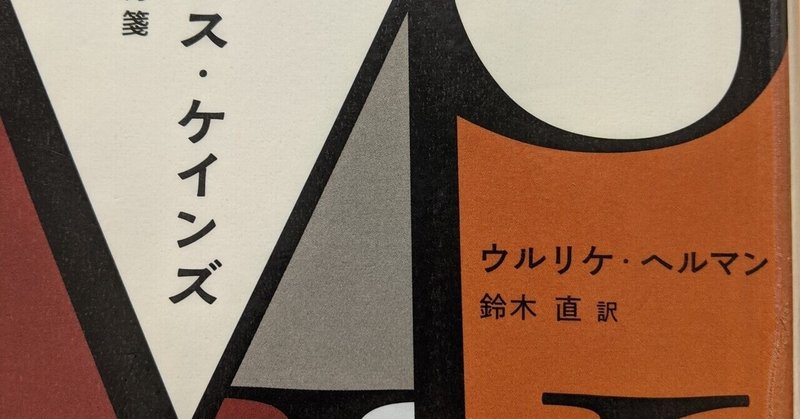

【10冊目②】スミス・マルクス・ケインズ ウルリケ・ヘルマン

カールマルクス(1818-1883)「共産党宣言」「資本論」「経済学批判」

「人間の意識が人間の存在を決定しているのではなく、逆に人間の社会的存在こそが人間の意識を決定している」

ヘーゲルの「弁証法的方法(テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼ、肯定、否定、否定の否定)」を支持

ただし、唯心論ではなく、唯物論(物事を決定しているのは、精神的な上部構造、あくまで物質的な下部構造)

階級闘争が不可避で、革命の担い手はプロレタリアート

生活はブルジョワジー的だった。

エンゲルス『国民経済学批判大綱』

私有財産の正当性を否定。経済危機時に「労働組合」は完全に無力化されるからこそ階級闘争が大事。

『共産党宣言』

「1匹の妖怪がヨーロッパを徘徊しているー共産主義という妖怪が」

「プロレタリアには、自らをつなぐ鎖以外に失うものはなにもない。彼らいには獲得すべきひとつの世界がある。」

「これまでのあらゆる社会の歴史は階級闘争の歴史である。」

テーゼ:ブルジョワジーの台頭

アンチテーゼ:ブルジョワジーの没落(生産の過剰性による商業危機、プロレタリアートを生み出す)

ジンテーゼ:共産党主義社会(累進課税、鉄道国有化、中央銀行、全児童に対する義務教育、私有財産の廃止)

『資本論』

・革命的転覆の可能性を今や信じていない。

・労働者は資本家に長時間労働で余剰労働(余剰価値)を搾取されている。

・「資本家による資本家の搾取」

安く生産できる大企業は「規模の経済性」により独占が起こることで、資本主義は滅んでいく。

★マルクスの誤謬

①労働者は窮乏化していない

②搾取は存在するが、余剰価値は存在しない

商品の価値が労働だけで決まるならサービス集約型産業が発展するはず

③貨幣は商品ではない

貨幣を金と考えていたため、信用供与について説明できなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?