ROLESはいかにして大口の補助金を得るに至ったかーよくある不正の手口を踏まえた批判的検証ー

2024/03/18 今更ながら誤字、引用などの修正

2023/12/24 項目別評価の図表と説明を追記

引き続き外務省の「外交安全保障調査研究事業費補助金」について調べてみました。

論点は「ROLESはなぜ2023年度に大口の補助金を得ることができたのか?」

そして「その過程に不正の兆候はないのだろうか?」ということです。

まずは不正の兆候について。

公共入札における不正行為とは主に以下のようなものでしょう。

(いきなり私見)

1.事業者同志による談合

2.公募主体の構成員に対する便宜(情報漏洩や示唆)の要請

3.特定の事業者のみが応札できるような公募条件の設定(実質指名)

1については、いわゆる「談合パターン(”入札談合に共通する形態” OECD, 2009, WP3 公共調達において談合と闘うためのベスト・プラクティス P.2-3)」を検証することが可能です。

2については、内部通報や尋問でもない限り露見しずらいとは思いますが、例えば公募側と応札側の人物が採択前に複数回接触しているという事実を持って疑うことは可能です。

また、審査における採点基準について非公開の情報が多ければ多いほど疑われる余地が出てきます(全員が採点基準を知っているなら情報漏洩や示唆をする意味がないので)

3については、役所の実務上どうしても様々な方面からの要請やら圧力やらで必要に応じて条件が増えてしまうという点もあるのですが、「政策目的」にさかのぼって検証することで「政策目的と一致しているか」を問うことは可能と考えます。

というわけで、行ってみましょう。

1.談合パターンの検証

いきなり結論から言いますね。

多分事業全体としては談合の兆候がないと言えます。

なぜなら未採択事業があるので。

ただし、特定の事業者間では何らかの調整があったかも知れません。

過去の未採択事業

・2017年 発展型総合事業 分野D 領土・海洋

・2020年 発展型総合事業 分野D 海洋をめぐる問題

・2020年 発展型総合事業 分野E 新領域(サイバー・宇宙・AI)をめぐる問題

・2020年 調査研究事業 分野B 安全保障

・2023年 総合事業 気候変動がもたらす平和と安定への影響

これらの事業、企画提出はあったようですが採択には至っていません。

そもそも談合というのは「官が用意した予算を余すことなく頂くために事業者間で事前調整しよう」という発想で行われるものなので、こんな「食い残し」はあり得ないです。

有力事業者はそれぞれ「勝てる」と踏んだ案件に絞って全力投球してるんじゃないかなと思います。

特に2023年「気候変動がもたらす平和と安定への影響」については「再公募(外務省, 2023, 2023年度外交・安全保障調査研究事業費補助金 募集要領)」になっています。

再公募というのは競争が激しすぎたり条件が厳しすぎたりして起きる現象です。談合による競争回避とは真逆の状況ですね…。

まぁ、いちおうパターン検証しますね…?

偽装入札(Cover bidding)

いきなり検証しようがないので飛ばします。(検証するには「採択されなかった企画」の企画書が必要。どっかに落ちてないですかね…?)

入札制限(Bid suppression)

本件に関して入札辞退や企画取り下げの事例が見つかりませんでした。

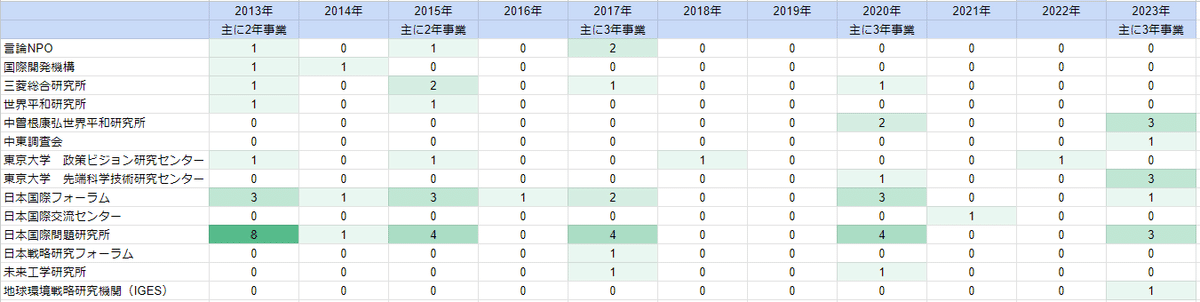

輪番制(Bid rotation)

これは談合発覚事例として、よく聞くやつですね。おいしい案件を取り合いになって消耗するよりは、交互に受注しようぜってやつ。

上記の表みたいな感じで有力な事業者でも「1回休み」みたいな隙間が発生すると分かりやすいですね。

主に2年事業、3年事業なのでそもそも誰も採択されない年がありますね。

なのでちょっと整理してみましょう。

交互に採択される感じではない…というか、日本国際問題研究所さん強いなーって感じですね。安定して採択されている。

日本国際フォーラムさんも継続して採択されてますね。東大は政策ビジョン研究センターと先端科学技術研究センターがそれぞれ頑張ってる感じです。ほかに世界平和研究所あらため中曽根康弘世界平和研究所さんも採択事業数が増えてきています。

市場分割(Market allocation)

すみ分けってやつですね。一番おいしい案件は最有力事業者が応札し、2番目においしい案件は次点の事業者が応札する、と事前に示唆しておくことで競争を回避する方法です。

例えば最も金額の大きい「発展型総合事業」は日本国際問題研究所さんが、次に金額の大きい「総合事業」は日本国際フォーラムさんがとるみたいな。

検証してみました。

うーん…?これはちょっと疑う余地がありますかね?

発展型総合事業・総合事業は日本国際問題研究所さんが、調査研究事業は日本国際フォーラムさんが採択されている構図があります。能力的に自然発生したものなのか、事前になんらかの調整があったかについては、疑っても良いかもしれません。

とはいえ2事業者のみによって支配できるほど閉じた事業ではないことから、仮に調整していたとしてもほかの事業者との競争からは逃れられません。そういう意味では直近の2023年度、最も大口の「発展型総合事業」3つのうち2つを(日本国際問題研究所ではなく)ROLESがとったという実例が公募側の公正性を担保してくれているとは言えるでしょう。

2.公募主体の構成員に対する便宜の要請

前回の怪文書「Xに画像投稿された雑誌「選択」の記事について考察と調査」にて触れていた言論NPOさんと思われる裁判の判決文(東京地方裁判所民事第7部, 2019, 平成29年(ワ)第29650号 謝罪広告等請求事件)の12ページ目に、記者から理事への質問がいろいろと記載されていますが、その中にこんな一文があります。

「F省の補助金応募の審査前にF省審査委員へ働きかけるメールを送るのは問題ではないか

平成29年(ワ)第29650号 謝罪広告等請求事件

事実としてこのメールが存在したかは判決文に記載されていないのですが、仮にこういう「物証」が実際に出てくるようだと疑惑は濃厚になるわけです。

ですが「物証」が公開されたわけではないので(誰か持ってたらください一人で見てニヤニヤします)、ここは外形的に情報漏洩等の余地があるか見てみます。

注目するのは前述の「審査における採点基準について非公開の情報が多ければ多いほど(情報漏洩の余地が)疑われる」という点。そして、これも前回触れましたが2020年以降とそれまででは評価要綱が変わっています。

総合評価 から 9~15項目の「着目点」の評価への変更、ですね。

この「総合評価」というのは厄介で、新たに参入しようとする事業者が過去の事業の評価を見て応募すべきか否か検討しようにも、募集要項 に記載されている項目のうちどれが重点で、必須で、あるいは努力目標なのか良くわからないんです。

なので、「ほんとのところはどれが大事なの?」って公募担当者に聞ける人物が事業者の内部にいればとても強い。(わかりやすいのが天下りしている元上司とかですね)

その意味では「不正の温床」とは言わずとも「不正の余地」はある。いや、2020年度以降は項目別評価が公表されているので正確には「あった」と言えるでしょう。

ただ、2020年度分に改善されたとはいえ、ROLESが応募しはじめたのはこのタイミングなので、まだ着目点に対する評価は公表されておらず、どの事業ならどの程度の評価をもらえるのか不明の状態だったわけです。ROLESの応募はどちらかといえば挑戦的なものだったのではないでしょうか。

では、その評価とはどのようなものだったか。

図表が大きくなりすぎるので、差がついたところだけを抽出します。

ROLESは当初から「若手育成」に力を入れていましたので、ここでA評価(期待以上)を得ました。それ以外はB(期待通り)ですね。

「世論形成に参画」については日本国際問題研究所がA、平和研究所がC(不十分)と差がつきました。また「成果を生み出すための工夫」については日本国際問題研究所がCとなっています。

2年目ではROLESが大きく評価を上げました。「他の類似事業と比べて新規性があったか、研究成果により新たな知見が得られたか」についてS(期待をはるかに上回る)という評価を得ています。

さらに、「日本の立場や見解に関する外国シンクタンク・有識者等による理解の増進」「国民の外交・安全保障に関する理解増進」「若手研究者の育成」でA。

「外国シンクタンク・有識者等による理解増進」は平和研究所や国際問題研究所もAをとっている事業がありますが、中間評価の段階でこれだけ「期待を上回る」事業も珍しいのでは。というか、この補助金における全事業の評価を集計しましたが他にないです。

ROLESは2年目の中間評価からさらに「国際世論の形成に参画」でAと評価を上げます。毎年どんどん評価が上がってますね。

平和研究所は、残念ながらいくつかの点で期待に届かなかったようです。

国際問題研究所は、ほかのシンクタンクにはない「外務省等の関係部局とのコミュニケーションを構築し、政策立案上のニーズを把握し、それを踏まえて効果的にアウトプット・政策提言を行ったか。」の評価がAになっている点が注目ですね。外務省等のニーズを把握し、政策提言を行う能力が高いようです。

以上のように見ていけば、総合評価よりも項目別評価が公表された方が透明性が高く、また新規参入も検討しやすいのが分かるかなと思います。基本的には各項目Bがとれる体制で事業計画書を出せば採択の可能性があり、そこから先は競争かな、と。

2023年度公募についてはすでに中間評価も公表されており、やや不透明な総合評価からより透明性の高い項目別評価の開示に移行したことがROLESによる複数の企画提出および採択につながった面がありそうです。

(募集要項を見る限り、高評価を得ていることで実績による加点もあったかも知れませんね)

3.特定の事業者のみが応札できるような公募条件の設定

実は本件について私が疑うとしたらここなんですよね。

2020年度から着目点に対する評価が公表され、2023年度の応募がより透明性の高い状態で可能になった、というのはわかります。

じゃあその着目点はどう決まるのか?

外務省の中に何らかのROLESシンパがいて、ROLESが有利になるような着目点を設定した可能性はあるのでは?ということです。

なんせROLESはファンが多いですからね。私とか。

例えば以下の項目は、広い人脈と卓越した行動力を持った一人親方的な人物が切り盛りするシンクタンクを実質的に排除しているわけです。

「若手、女性、地方在住研究者を積極的に登用しているか。若手研究者の育成(英語による発信力の強化を含む。)に取り組んでいるか。 」

→ 有能な個人が単独で成果を出すのではなく、他人を登用し育成する組織であることが求められる。

「補助金の適正な執行・管理のために十分な体制がとられたか(管理者による予算全体の配分・管理、支出の適正性を判断する担当者と実際の支出を承認する担当者の区分等)。」

→ 少なくとも「管理者」「支出の適正性を判断する担当者」「実際の支出を承認する担当者」が別々に存在することが求められる。

特に後者については、ROLESでずっと池内先生が「裏方仕事」に専念していた理由なんだろうと推測します。(おそらく本事業において池内先生は徹底して予算の「管理者」であり予算を使う研究者の枠ではない。また支出の適正性を判断したり、実際の支出を承認する立場でもない。)

一方で以下の項目は、外務省と人事交流のある組織は有利だな、と思います。

「外務省等の関係部局とのコミュニケーションを構築し、政策立案上のニーズを把握し、それを踏まえて効果的にアウトプット・政策提言を行ったか。」

→ 外務省の人たちが何に悩んでいるのか、どんな議論しているのかを理解して提言する必要がある。外務省出身者がいるのといないのとでは難易度が段違いです。

じゃあこれらの審査項目が何をもって決まるのか…というと。

事業レビューには明確に記載がありますね。

関連する計画、通知等

国家安全保障戦略、自民党「新時代における外交力の重点的強化を求める決議」(令和元年5月)、公明党「成長戦略2019」

事業の目的

外交・安全保障に関する我が国のシンクタンクの活動を支援し、その情報収集・分析・発信・政策提案能力を高める。このことを通じて日本の総力を結集した全員参加型の外交を促進し、もって日本の国益の更なる増進を図る。

なるほど、元をたどると国家安全保障戦略および令和元年5月の自民党決議なんですね。たぶん時期と内容からこれ(自由民主党外交戦略会議, 2018, 「外交力の戦略的強化を求める決議」)のことです。

関連しそうなのは6と7。

親日派・知日派の育成、外務省とシンクタンクとの連携、「人づくり」などが挙げられています。審査項目との一致が見られますね。

この補助金の大目的としては、「日本のシンクタンクを強化」し、大いに発信してもらい、外務省がそのシンクタンクと連携し、親日派・知日派を育成していくことにあるわけです。

これROLESのように「イスタンブールで日本の若手研究者とトルコの日本研究者を呼んで日本の立場を伝える(さらにはチェチェン問題まで話したとか?)」というのは実は本来の政策目的ど真ん中なわけですね…。

ちょっと寄り道

ところで自民党「新時代における外交力の重点的強化を求める決議」は令和元年5月とあります。当時の首相・自民党総裁って誰でしたっけ?

そうなんです。これ、安倍首相による長期政権の終盤で打ち出された決議なわけです。

「地球儀を俯瞰する外交」とか「自由で開かれたインド太平洋」とかありましたね。

この外務省補助金事業、元をたどれば安倍首相による政策的遺産の一つとも言えるわけです。

ROLESはいかにして大口の補助金を得るに至ったか

さて、以上を踏まえると見えてくるものがあります。

・まず安倍首相政権期の戦略策定があった。

・その中にシンクタンク育成が挙げられていた。

・外務省は実際にシンクタンクを育成するため補助金事業を開始した。

・2017年には、採択事業者の管理体制が疑われる事件が発生した。

・2020年度には透明性が改善した。

そしてROLESの企画が初めて採択された。

・ROLESの企画実施状況は政策目的にかなうもので、

期待以上の成果だった。

・2023年度にはさらに多くのROLESの企画が採択された。

なぜROLESが大口の補助金を獲得したか、それは端的に言うと

安倍首相政権時代から日本政府がシンクタンクにやってほしいと願っていたことを、ROLESが期待以上にやり遂げたから

ただ、ROLESファンとして改めて申しあげておきますが。

公正な競争で採択されたほかの事業者も間違いなく優秀なシンクタンクであると考えます。

ROLESを持ち上げたいがために根拠もなくほかのシンクタンクを疑うのはやめてくださいね。

とりあえずここまで。

気が向いたら企画/採択倍率について追記しようかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?