新規事業テーマの発想方法

こんなお悩みはありませんか?

いつも同じメンバーだと既視感のある似通ったアイデアしか出てこない

突飛なアイデアが出ても実現性に乏しそうなものばかりで進められない

当然のお悩みかと思います。いつも同じメンバーでアイデア出しをしても

自社で過去に取り組んだか、他で既にやっていそうな現状の顧客の課題に対する規模の小さい案しか出ず、すぐに開発アイデアが尽きてしまう。

たまに新規性がありそうなアイデアが出ても非現実的で商品アイデアとしてもマーケティング訴求しても実現できなさそうなものになってしまう。

こんな方におすすめのアイデア発送方法があります。

未来洞察をしましょう

消費財やFMCGの開発に携わっている人にはお馴染みの単語かと思いますが、アイデア発想の段階では、よりエクストリームな形で変化する未来をデータに基づいて主観的に想像しましょう。思考の枷を外して近未来:例えば2040年はこうなるという自分自身の想定よりも更に一歩深入りする感覚でより極端な形で変化するとしたらこうなるのではないか?というアブダクティブに考えてみます。

例えば、2010年代から続く「精神的健康を重視」というメガトレンドが加速していく先には、「未来の生活者の健康意識の対象は、ほとんど全てが心の問題になっていくのではないか?」と極端に考えてみます。

こうしたアブダクティブな発想を実現するために、定性的なデータを日頃から収集しておく必要があります。自分の会社の現在のターゲット顧客のニーズを見るとつい視野が狭くなってしまいますが、未来洞察データがあれば、未来発想に枠外発想を掛け合わせた商品案を考えることができます。

私の会社では先進的な生活者である”トライブ”の価値観をもとに、近い未来の変化の仮説を、大きなテーマごとにまとめて整理した独自データを持っています。

枠外発想とは

自社の領域の変化だけではない、周辺領域の環境変化が自社の領域にどういう影響を及ぼすか洞察することです。

市場を作り変えてきたGAFAは生活のプラットフォームを変えてきました。食・美容・健康など、特に消費財はジャンルで捉えることが難しくなってきたと感じます。

インフラ会社が移動体験を考える。

住宅メーカーが健康のあり方を考える。

電子メーカーがこの先の働き方を考える。

こうした視座を高めたイノベーティブなプロダクト(モノ・コト)作りの発想がこれからの開発業務に必要とは思いませんか。

なぜ先進的な生活者にアプローチするのか

未来の変化は、突発的に出現するものではありません。何かしらの兆しが出現した上で現れる現象だと捉えます。

未来を捉えるための材料として、現在の兆しを捉えるのが有効です。

新たな兆しを理解し、どう対応するか。この想像力が未来を創っていきます。

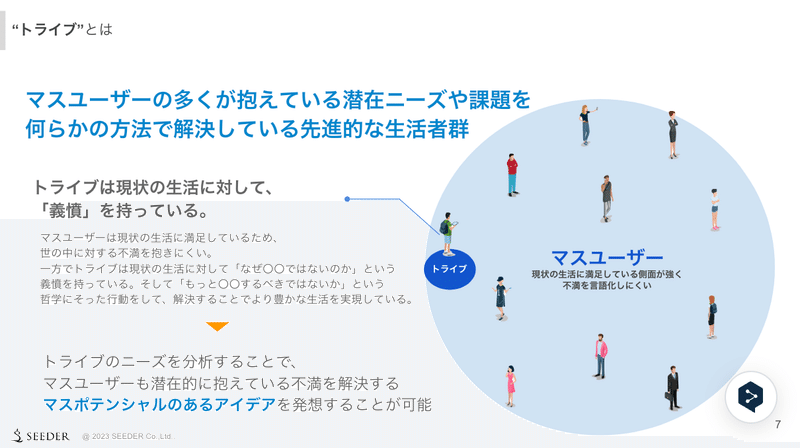

トライブとは

トライブとは、マスユーザーの多くが抱えている潜在ニーズや課題を何らかの方法で解決している先進的な生活者群です。

マスユーザーは現状の生活に満足しているため、世の中に対する不満をあまり抱きません。一方でトライブは独特の価値観を持っているので現状の生活に対して「なぜ〇〇ではないのか」という義憤を持っている。そして「もっと〇〇するべきではないか」という哲学にそった行動をして、解決することでより豊かな生活を実現しています。このトライブの義憤を新たな未来の兆しとして分析すると、マスユーザーも潜在的に抱えている不満を解決する

マスポテンシャルのあるアイデアを発想することが可能になります。

ニーズと義憤の違い

ニーズは既存のプロダクトに対する〇〇が足りない、とか〇〇がほしいという顕在化している欲求です。このニーズを分析することで既存プロダクトの改善に活用できます。

一方で義憤は「なぜ〇〇でないんだろう」とか「もっと〇〇だったらいいのに」という隠れた前提に対する潜在的な憤りだと考えます。この義憤の分析することで既存プロダクトのスキマ・新しい市場で新しい顧客を創り出すプロダクトの発想ができると考えます。

トライブの例

いずれも2015-2016年ころに発見したトライブです。

なぜN数の少ない定性データに着目するのか

よく質問をいただくのですが、

トライブは先進的な先進的な生活者ですから、数は少ないんですよね。プロダクト開発のアイデアソースにするなら、数が多い人を対象にした方がマスポテンシャルのあるアイデアが作れるんじゃないでしょうか。

世の中にはたくさんの定量的なトレンドやデータがありますが、例えばアメリカで若い人がお酒を飲まなくなってきている「禁酒トレンド」をそのままインプットするだけでは

そこから具体的な施策を立案するための示唆を得ることは難しいです。

様々な商品やコミュニケーションの立案のほとんどは、「特定の誰か1人を喜ばせること」が発想の起点になっているためです。そのため、具体案を発想するには顔の見える生活者データが活用しやすくなります。

そこで私たちは、トレンドをそのまま扱うのではなくその背後にある価値観を持つ生活者をトライブとして定義しました。すると開発に示唆を与える生活者インサイトの調査が可能になりました。

N=1リサーチの有用性

生活者の生の声を聞くためにデプスインタビューなどをするかと思いますが、どの市場においても、調査対象者数を増やすほど、手に入る情報が減少することが立証されています。

『ユーザーの数が増えるにしたがって、学べることは減少する。なぜなら同じ現象を繰り返し見ることになるから。同じことを何度も見続ける必要はなく、正しい質問を5人に投げかければ80%程度は、理解することが可能。』

上記の図の通り、1人に話を聞くという行為を行うだけで、非常に多くの新しい情報を入手可能と考えられています。さらに2人目に話を聞くと、1人目との共通項が多く見つかることがわかります。

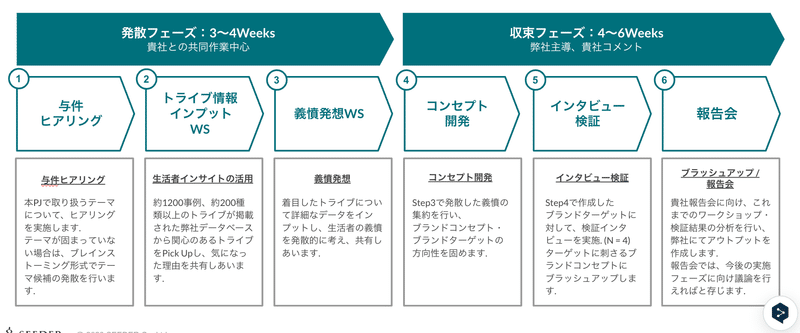

おおまかな発想フロー

質よりも量を重視する「アイデア発散フェーズ」と、質も重視する「アイデア収束フェーズ」の2つのフェーズに分けて進めることをおすすめしています。発散フェーズが3~4週間・収束フェーズが4~6週間ほどかけて行っていくことが多いです。

トライブは難しい概念なので、ワークショップ(資料内:WS)形式でのインプットとさせていただけるのが良いかと思います。

義憤発想フレームワークの流れ

このようなフォーマットを活用し空欄を埋めるワークを行なうことで、簡単に義憤発想をしていくことができます。

SEEDERはトライブの価値観を活用したプロダクト開発を支援しております。詳細を知りたい方は下記までご連絡ください。

https://seedata.jp/contact/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?