Paul Simon: "There Goes Rhymin' Simon"

ポール・サイモンのアルバムに駄作なし、というのはファンの方なら100%同意するだろう。魅力的な歌詞やメロディにソフトな声といった基本的な要素はもちろんとして、アレンジからエンジニアリングまで一曲一曲が丁寧に作りこまれているのもいい。そして、どのアルバムにも新しい音楽の要素が大胆に取り入れられていて、一枚一枚のアルバムがまったく異なる印象を与えるのもいい。

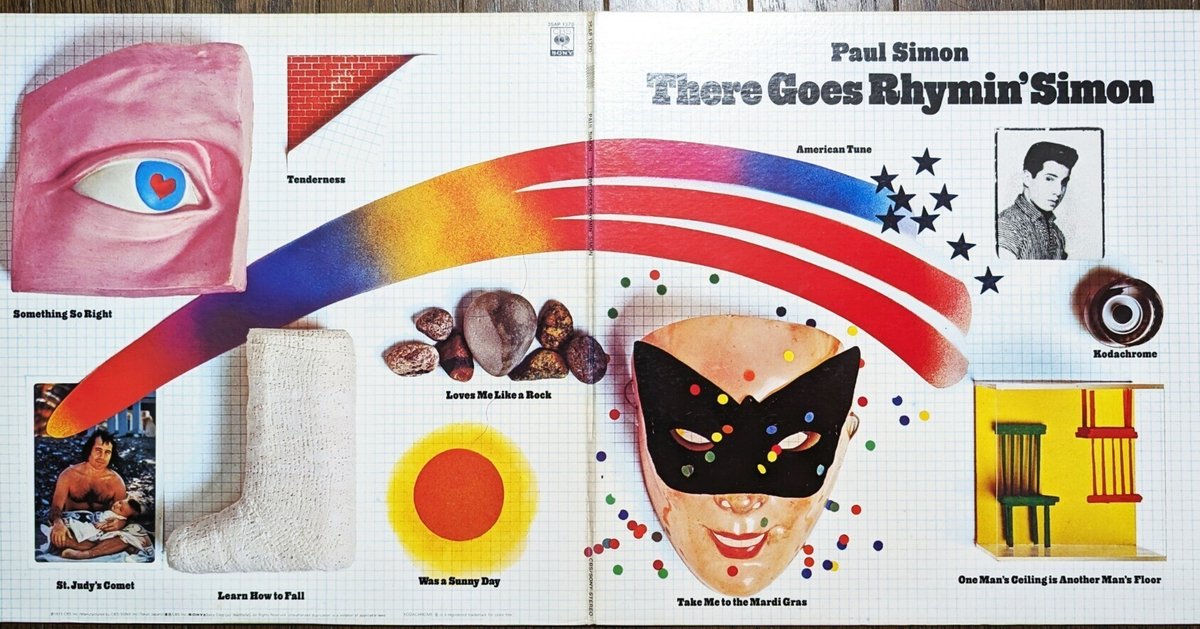

3枚目のソロアルバム 1973年の "There Goes Rhymin' Simon" は、前作 "Paul Simon"の1年後のリリースだが、音作りもアルバム全体のコンセプトもガラッと変わったものとなった。

アラバマ州にあるマッスル・ショールズ・サウンド・スタジオでのレコーディング、ディキシー・ハミングバーズとの共演、そしてジャズ・フュージョン系ミュージシャンの起用、といった話題は満載で、それまでのポール・サイモンの音楽にはなかった、オープンでカラフルな楽曲が揃っている。

印象的なギターのリフからスタートする「コダクローム」。ドラムス、エレピが導入されて楽しい雰囲気いっぱいの軽快なオープニングだ。

When I think back

On all the crap I learned in high school

It's a wonder

I can think at all

この歌い出しの歌詞で思わず笑ってしまうオープニングにぴったりの楽しい一曲で実際ヒットチャートをかけあがり、米国ビルボードで2位を記録した。

今のデジタル世代の人はまったく知らないかもしれないが、コダクロームとは写真フィルムの巨大企業だった米国イーストマン・コダックが1935年に発売したカラーフィルムだ。アルバムの見開きには歌詞が写真とともに掲載されているが、特に商標マークがついていない。コダック社からそのへんクレームがついたらしいが、結局CMに使ったりしたらしい。

Kodachrome

They give us those nice bright colors

They give us the greens of summers

Makes you think all the world's a sunny day

I got Nikon camera

I love to take a photograph

So mama don't take my Kodachrome away

日本の製品ニコンのカメラも出てくる。「ナイコン」と発音されているが、まぁそこは笑って許すところだ。ニコンもクレームつけなかったらしい。

曲の最後、"mama don't take my Kodachrome away!"とコーラスが終わったところで軽快なピアノのうえに"OK!" と誰かが言うのが入っていて、これもこの曲の魅力の一つだ。楽しいセッションだったことが伝わって来る。

楽しいセッションがフェードアウトしたところで、エレピの分散和音から始まる "Tenderness."

バックのデキシー・ハミングバードのボーカルが曲に音の厚みとソウルフルな味が加わる美しい小品だ。詩は直接的だが示唆的でもある。

No you don't have to lie to me

Just give some tenderness beneath your honesty

3曲目は一転して楽しい "Take Me to the Mardi Gras" ニューオリンズのマルディ・グラのお祭りは謝肉祭の日まで11日間続くお祭りだと聞いている。ギターの入りも魅力的だが、Rev. Claude Jeter のファルセット、そして The Onward Brass Band のホーンがとても楽しい一曲だ。ポール・サイモンらしい韻を踏みながらの楽しい詩がいい。

4曲目は g にデヴィッド・スピノザ、ds にグラディ・テイト、key にボブ・ジェームス、そしてStrings Arrange がクインシー・ジョーンズ、という面々によるジャジーな "Something So Right," この曲は歌詞も美しくヒットしたし多くのミュージシャンがカバーしているので知っている人も多いかもしれない。是非、聴いてほしい一曲だ。

1992年の MTV Unplugged LIVEの音源がYouTubeにあったのでこちらを貼っておこう。

続くA面の最後の5曲目が少し怪しい雰囲気の "One Man's Ceiling is Another Man's Floor" 貧しい地区のアパートメントと街の雰囲気をユーモラスに歌った曲だが、皮肉っぽくもなく暗い雰囲気はなく、しかし、詩はよく読んでみるとシリアスだ。

And there's an alley

in the back of my building

Where some people congregate in shame

I was walking with my dog

And the night was black with smog

When I thought I heard somebody call my name

このあと、"Remember: one man's ceiling is another man's floor" と合唱で繰り返され、不安なピアノのモチーフが繰り返されフェードアウトしていく。

B面は、”American Tune" で幕をあける。ベトナム戦争の最後のころのアメリカのことを歌っているようにも思えるし、S&Gを解消しアート・ガーファンクルとの確執を歌っているような節もある。しかし夢に破れ挫折を経験した若者の独白と素直に読むのが普通だろう。

そして多くの人の共感を集め、彼自身も思い入れの深い曲なのだろう、この曲はその後のライブでも必ず歌われる一曲だ。歌いやすいし、ギターのフレーズも印象的な綺麗な歌だ。

高校生のころの私は何度練習し何度歌ったことだろう。本当の挫折なんて知らないし、本当の孤独の苦しみなんて経験したこともなかったが、青春なんてそんなものだ。その後もツライ時悲しい時、この歌がいつも私に寄り添っていた。

2曲目は "Was a Sunny Day" Maggie & Terre Roche という二人の女性ボーカルが加わりのどかな歌だが、過去形なので意味するところはそうではない。Maggie Roche と Terre Roche は姉妹で、この曲でブレークして Roches として売り出すことになったという。これもマッスル・ショールズでのレコーディングだ。

次の "Learn How to Fall"も面白い小品だ。成功するには失敗を学ばなければ、と歌うだけでシンプルな楽曲だが、妙に耳に残らないだろうか。

そして、"St. Judy's Comet."

私が 初めてポール・サイモンの歌を聴いたのはセサミ・ストリートで曲は "St. Judy's Comet" だった。クラシック・ギターの弾き語りでじっくり聴かせる。冒頭の曲の紹介もいい。

微笑ましい歌詞の歌で比較的単純な構成の曲だが、テンションがはいった和声のバッキングで、少し灰色がかったパステルカラーな曲調とでもいうだろうか、ポール・サイモンの真骨頂だ。

ポール・サイモンの皮ジャンにも痺れる。

アルバムの最後を飾るのは "Loves Me Like a Rock." この曲も米国ビルボードで2位を記録した大ヒットで、ゴスペル調、アメリカ南部の雰囲気も楽しい一曲だ。ここでの a rock はやはり Rock'n Roll の Rock ではなく、文字通り岩石のRockだ。岩のように揺るぎのない愛、子供のときの私、大人になった私、アメリカ大統領になった私であっても、どんなときにもいつであっても揺るがない愛、無条件の愛のことを言っている。

「僕がアメリカの大統領だったら」なんて、ウイットに富んで煙にまくような歌詞も面白い。

それにしても、数年前の "I Am a Rock" となんたる違いだろうか。内に籠って孤独を歌い部屋の中で「愛なんていらない」とフォークギター一本で怒ったように歌っていた少年が成長して、異なるバックグランドのミュージシャンの多くと母からの無償の愛を、楽しく歌う。

S&G、フォークロック、プロテスト、そのようなところが好きで離れられないファンにはおおいに不満だったのではないだろうか。前作 "Paul Simon" ですでに詩は直接的なメッセージではなくなり、比喩的で暗喩的かつ曖昧でしかしイメージ豊かなものに変ってきたが、それでも、まだ面影は残っていた。

また、それまではポール・サイモンのギターが主体の音作りだったのが、このアルバムでは、多くのスタジオミュージシャンを起用することで自身の枠を大きく超えた楽曲が揃うことになり、その後のポール・サイモンの音楽の礎になっていると思う。

このアルバムを改めて何度か聴いてみて、前作の "Paul Simon" に思いを馳せれば、アルバム "Paul Simon" は、自身の作曲の軸となるギターとボーカルが中心の音作りで、確かに多彩なゲストはいたものの、むしろ自身の枠の中で出せるものを出し切りつつ、外に広がる可能性を提示していたように受け取れる。それは S&G で "Bridge Over Troubled Water"で結実した音楽世界と、この "There Goes Rhymin' Simon" 以降の豊かな音楽世界と共通する部分でもあり、ちょうど両者を橋渡しとなるアルバムだったのだろう。

さて、この "There Goes Rhymin' Simon" では、ゴスペルやソウルへの傾倒もはっきりとしているが、もう一つ、ジャズ・フュージョン系のミュージシャンを全般に起用しているのが注目だ。

ギターは自身のギターだけでなく、他のジャズ・フュージョン系のギタリストを迎えている。

Pete Carr が "Kodachrome," "Take Me to the Mardi Gras," "One Man's Ceiling is Another Man's Floor," "St. Judy's Commet" でクレジットされている。S&G 再結成のセントラルパークコンサートでもこの人がサイドギターを弾いているし、その後も長らくポール・サイモンを支えるギタリストだ。

David Spinoza 魅力的な名前のこの人は目立たないが、"Something So Right" に参加している。

"Tenderness"に参加している Cornell Dupree は後のフュージョングループ "Stuff" のギタリストだ。"Stuff" のもう一人のギタリスト Eric Gale、ドラムスのSteve Gadd キーボードの Richard Tee は、"One Trick Pony" のバンドメンバーだし、もちろん Steve Gadd, Richard Tee はこの後のポール・サイモンの音楽活動を支えるミュージシャンとなる。

"Something So Right" や "American Tune"でのボブ・ジェームス (Key)、ボブ・クランショウ(bs)、ドラムスはグラディ・テイトも目を引く。

また、"Was a Sunny Day" には、パーカッションにアイアート・モレイラが参加している。チック・コリアの初期 Return to Forever のメンバーだった。

さて、ポール・サイモンの曲でどの曲が一番好きか、と問われるとものすごく困るが、どうしてもと攻め立てられれれば、かなりの確率で "Something So Right" と答えることになるだろう。

もしあなたが、深夜、新横浜か京都で、この歌を大声で歌いながら、涙を流しながら、あるいは幸せをぐっとかみしめている表情で、とぼとぼ歩いている、そんな人物をみかけたら、それは99.9%以上の確率で私だろう。

最後にこの曲の歌詞を紹介したいと思う。

You've got the cool water

When the fever runs high

You've got the look of lovelight in your eyes

And I was in crazy motion

'til you calm me down

It took a little time

But you calmed me down

(Chorus)

When something wrong

I'm the first to admit it

I'm the first to admit it

But the last one to know

when something right

Well it's likely to loose me

It's apt to confuse me

It's such an unusual sight

I can't get used to something so right

Something so right

They've got a wall in China

It's thousand miles long

To keep out the foreigners they made it strong

I've got a wall around me

You can't even see

It took a little time to get next to me

Chorus

Some people never say the words

I love you

It's not the style

to be so bold

Some people never say those words

I love you

But like a child they're longing to be told

Chorus

「人付き合いはうまくないし殻にとじこもりがちの私だけど、何かがうまく行かないときは真っ先に君を受け入れる。何かがうまく行くときには、そんなことに慣れてないしとまどってしまうから君がいることを忘れがちだ。」

という美しいラブソングだ。

愛してると決して言わない人がいる

別にお堅いわけじゃない

愛してると決して言わない人がいる

だけど、そんな人たちは、愛していると言われることを

子供のように求めているのさ

この曲もギターのイントロが印象的でテンションの効いた和声が美しい。

ユーリズミックスのアニー・レノックスによるカバー。

フィビー・スノウによるカバー。

ヒット曲の数々、そして、後々ポール・サイモンのライブの定番となる曲の数々、本当にカラフルないいアルバムだと思う。今回、改めて聴き直し、ジャケットを眺め、クレジットを確認し、思いをまた新たにした。

私自身、つらい時悲しい時に、これらの楽曲たちにどれほど救われてきただろうか。"American Tune" についてなど、まだまだおおいに語り続けたいところだが、このへんにしておく。

■ 関連 note 記事

Paul Simon の記事は、3週間に一度程度の頻度でアルバムごとに思いのたけを綴っていく予定だ。おそらく多くの記事が軽く5000文字超、しかもそれでも語り足りない、そんな個人的な記事になるはずである。

◆前の記事

◆次の記事

◆2023年の最新作 "Seven Psalms"

◆マガジン

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?