【人事に効く論文】自組織においてシェアド・リーダーシップを実現するには、何が必要か?

Wu, Q., Cormican, K., & Chen, G. (2020). A Meta-Analysis of Shared Leadership: Antecedents, Consequences, and Moderators. Journal of Leadership & Organizational Studies, 27(1), 49–64.

1. 90秒で分かる論文の概要

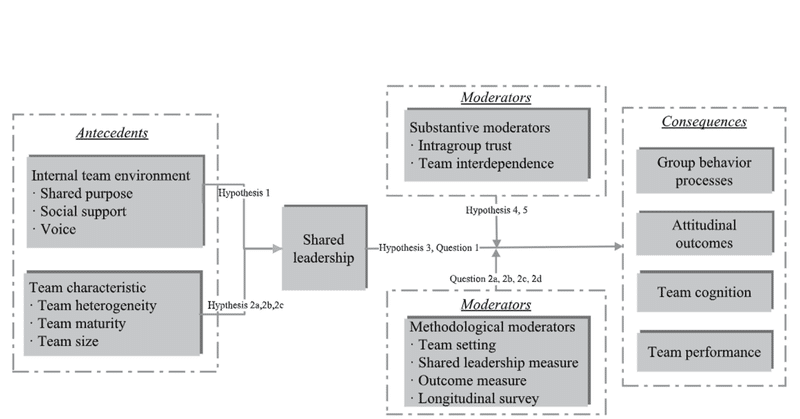

シェアド・リーダーシップ(SL)の説明変数、目的変数、調整変数を明らかにすることを目的に、数々の先行研究をメタ分析した論文です。2007年から2017年にかけて発表されたSLに関する論文243本から、研究目的に合致する40本が抽出され、以下の仮説およびリサーチクエスチョン(RQ)について検証が進められました。

仮説1:チーム内環境は、SLの発現と正の相関がある

→ 支持された。目的共有・社会的支援・ボイスはいずれもSLの発現と正の相関があった

仮説2a:チームの多様性は、SLの発現と正の相関がある

→ 支持された

仮説2b:チームの成熟度は、SLの発現と正の相関がある

→ 支持されなかった

仮説2c:チームの規模は、SLの発現と正の相関がある

→ 支持されなかった

仮説3:SLは、チーム成果と正の相関がある

→ 支持された

仮説4:チーム内での信頼は、SLとチーム成果との相関を調整する

→ 支持された

仮説5:タスクの相互依存性は、SLとチーム成果との相関を調整する

→ 支持された

RQ1:SLとチームの様々な成果(問題解決等の行動成果、チームへの信頼等の態度的成果、チームとしての効力感等の認知成果、チームのパフォーマンス)との相関の強さに違いはあるか?

→ 違いはなかった

RQ2a:チーム構成の違いは、SLとチーム成果の関係を調整するか?

→ 調整しない。チーム構成が学生でも社会人でも違いは見られない

RQ2b:SLの測定方法は、SLとチーム成果との相関を調整するか?

→ 調整する。 social network analysisの方が、aggregation methodsよりも

相関が強くなる

RQ2c:チーム成果の測定方法は、SLとチーム成果の相関を調整するか?

→ 調整しない。客観評価と主観評価の間に違いは見られない

RQ2d:縦断研究は、SLとチーム成果との相関を調整するか?

→ 調整しない。研究が縦断的であってもなくても、違いは見られない

2. 私的な解説/感想

シェアド・リーダーシップとは「職場のメンバーが必要なときに必要なリーダーシップを発揮し、誰かがリーダーシップを発揮しているときには、他のメンバーはフォロワーシップに徹するような職場の状態」(石川,2016)のことです。その重要な特徴として「全員によるリーダーシップ」「全員によるフォロワーシップ」「流動的なリーダーとフォロワー」の3点があげられます(石川,2016)。VUCAという言葉に代表されるように、事業や組織を取り巻く環境が極めて曖昧で不確かな現代において、特に、クリエイティビティとアジリティが求められる専門性の高い職場でシェアド・リーダーシップは有効とされています。

この論文では、チーム内環境(目的共有・社会的支援・ボイス)とチームの多様性が、シェアド・リーダーシップの発現と正の相関があることが明らかにされました。

3. 読後の余談

自組織においてシェアド・リーダーシップ状態を作り出すことは理想っちゃ理想です。しかし、シェアド・リーダーシップはあくまで結果であり、シェアド・リーダーシップを意図的に実現することはほぼ不可能であると、私はこれまで思い込んでいました。しかしながら、当論文のように「シェアド・リーダーシップの説明変数はこれです」と突きつけられると、もしかして、リーダーが組織をシェアド・リーダーシップの状態へと導くことは、高難度ながらも可能かもしれないなぁ、と思えてきてしまいます。

シェアド・リーダーシップに興味のある方は、立教大学経営学部教授の石川先生の以下の書籍を参照してみてください。

2022年8月28日 初稿作成

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?