Reco語り ー『大奥』(第3話)ー

【重要人物】

〔フジ『大奥』〕/〔NHK『べらぼう』〕

・徳川家治 亀梨和也

・正室(御台所)・倫子女王 小芝風花

・側室①:お知保(お千穂) 森川葵

・側室②:お品 西野七瀬

・松島局(大奥総取締) 栗山千明

・岩瀬

・田沼意次 安田顕 渡辺謙

・田沼意知 宮沢氷魚

・松平定信 宮舘涼太

・葉山貞之助(御広敷膳所賄方) 小関裕太

・鱗形屋孫兵衛 片岡愛之助

・蔦屋重三郎 横浜流星

・喜多川歌麿 染谷将太

・写楽

・平賀源内 味方良介

第10代将軍・徳川家治は、側室を拒否した将軍として知られ、大奥とは最も縁の無い将軍だと言えます。その将軍の時代を描くとは、無謀か???

徳川家治が側室を拒否した理由は、正室が公家・五十宮倫子(閑院宮直仁親王第六王女・倫子女王。幼名が五十宮)だったので、朝廷に忖度しての事かと思いきや、実は「ラブラブだったから」と伝わっています。フジテレビによれば、今回の『大奥』は、「“愛”をテーマにした『大奥』史上、最も切なくて美しいラブストーリー」だそうです。

──「愛」とは何ぞや?

平均世帯視聴率は、第1話が6.7%で、第2話は4.7%(関東地区)でした。平均個人視聴率は、第1話が3.9%で、第2話は2.6%と、共に下がってしまいました。これでは、この記事のPV数も減るだろうな。残念です。(このnoteは、Youtubeとは異なり、広告が無くて見やすい反面、PV数に応じた広告収入は入りません。収入は、記事を読んで下さった方が、下の方にあるサポートボタンをクリックしてサポートしてくれるかどうかによります。

生活費を得るために頑張って書いていますので、どうかサポートして下さいね m(_ _)m)

第3話の平均世帯視聴率(関東地区)は5.0%、平均個人視聴率2.7%と、ちょっとだけアップしました。

【解説と感想】

1.「添い寝姫」

五十宮倫子(小芝風花さん)の身だしなみを整えるお品(西野七瀬さん)が昨晩の御渡りについて問いかけると、五十宮倫子は「何もなかった」と口にし、徳川家治(亀梨和也さん)のことがよく分からないと話し出す。

早速、「何もなかった」ことは広まり、高岳(田中道子さん)ら女中の間で「添い寝姫」というミックネームが付けられてあざ笑われる五十宮倫子──お品は怒ろうとするが、倫子に制された。あらかじめ五十宮倫子は、お品に

「この先自分の身に何があっても言い返してはだめだ」

と、誹謗中傷の矛先がお品に向かわないようにしていたのであった。

五十宮倫子から「何もなかった」ことを聞いたお品は、あくまでも女中たちの噂だとして、徳川家治の父・徳川家重(高橋克典さん)が、徳川家治の母・お幸の方(紺野まひるさん)を屋敷牢に入れ、徳川家治が徳川吉宗に訴えて助け出されるも亡くなってしまったという悲しい過去を話す。倫子は徳川家治の辛い身の上に思いを馳せた。

2.松島局の嫌がらせ

お品は、御広敷膳所賄方・葉山貞之助(小関裕太さん)に淡い恋心を抱く。葉山貞之助も同様で、お品の好物が「きんつば」だと聞いて、大小のきんつばを作った。

作ったのは、スーパーで売ってる四角い角きんつばではなく、刀の鍔の形をした丸い「銀鍔」であった。

現在よく見られるのは、寒天を用いて粒餡を四角く固めたものの各面に、小麦粉を水でゆるく溶いた生地を付けながら、熱した銅板上で一面ずつ焼いてつくる「角きんつば」であるが、本来のきんつばは、小麦粉を水でこねて薄く伸ばした生地で餡を包み、その名の通り日本刀のつばのように円く平らに形を整え、油を引いた平鍋で両面と側面を焼いたものである。製法の類似した今川焼きを「きんつば」と呼ぶ地域もある。

小さい方はお毒見役が食べ、大きい方は五十宮倫子が食べると思って黒い碁石を入れた。(「いつまでも白い碁石(清廉潔白)なのが気に食わない。私のように悪に染まれ」というメッセージであろう。)

お品の好物がきんつばであることを知っていた五十宮倫子は大きい方をお品に与えたので、お品は思い切り碁石を噛んでしまった。

葉山貞之助が謝罪に来た。大奥の掟では死罪だという。五十宮倫子は赦免と交換に自分に味方するよう命じた。こうして、五十宮倫子の味方は、お品に加え、葉山貞之助の2名となった。

徳川家治は、五十宮倫子が大切にとっておいた証拠の碁石を池に捨ててしまいました。碁石の数は、先手の黒が181個、白が180個。松島局が使っている黒の碁石は180個に減ったはず。徳川家治は、手に取った時、その厚さで松島局が使っている黒の碁石だと分かったのでしょう。結構厚かったので高そう。(とはいえ、黒は最高級品でも白よりずっと安い。)

素材は、黒が那智黒石(三重県熊野市で産する黒色頁岩または粘板岩)で、白はハマグリの貝殻です。産地は志摩の答志島、淡路島、鎌倉海岸、三河など。文久年間(1861-1864)以降は日向灘(宮崎県日向市)のハマグリが使われたが、現在では取り尽くされ、メキシコ産が使われています。このため「那智黒、日向白」の碁石セットは全て中古品になりますが、現在の市場価格は、厚い物だと数百万円(日向白が非常に高価で、那智黒はおまけ程度の金額)します。しかも、数百万円持っていても、市場に出回らないので買えません。「趣味の碁」の碁石はプラスチック製で、5000円もしないと思う。

厚さは6mm - 14mm程度まである。厚みは号数で表され、25号でおよそ7mm、40号でおよそ11mmで、一般に、厚いものほど打った時の音が響き、高級品とされるが、持ちにくくなる上に盤との接触面が狭いため揺れたり動いたりしやすくなる。60号近いものも存在するが、34号以上は十分高級である。9mm前後(32 - 34号)のものが持ちやすく、最も多く用いられている。

今回公開された松島局の胸の傷(やけど跡?)が気になります。

3.高岳の嫌がらせ

高岳(田中道子さん)は、五十宮倫子の寝床に蛇を入れさsrますが、それを知った徳川家治が、

「一緒に寝よう。(わしの寝床なら)蛇はいないだろうから」

と2人の仲を深める結果になり、高岳は、松島局に、

「朝智慧で余計なことをするな」

と叱られました。

4.田安宗武の策

家治が世継ぎを望まぬという話は松平定信(宮舘涼太さん)も知ることとなり、父・田安宗武(陣内孝則さん)に報告した。また、徳川家治が、田沼意次(安田顕さん)の言いなりになっているとも聞いた田安宗武は、いいことを思いついたと不敵な笑みを漏らし、戯作者・風来山人に『田沼将軍』を書かせて、悪評を広めた。

「暴れん坊将軍」⑧徳川吉宗┳長男・⑨徳川家重┳⑩徳川家治

┃ ┗徳川重好【清水家】

┣次男・徳川宗武【田安家】━松平定信

┣三男・源三

┗四男・徳川宗尹【一橋家】━徳川治済

※田安宗武(徳川 宗武):第8代将軍・徳川吉宗の次男。徳川賢丸(久松松平家へ養子に出されて松平定信)の実父。「御三卿」(田安家、一橋家、清水家)の1つである田安家初代当主。

※松平定信(徳川賢丸):田安宗武の七男で、徳川吉宗の孫・徳川賢丸。久松松平家に養子に出され、定綱系久松松平家の第9代当主となる。老中であった1787年から1793年まで「寛政の改革」を行った。

5.お知保のこと

一方、倫子のもう一人の付き人、お知保(森川葵)は宿下がりで里帰りしていた。そんな折、倫子が家治と仏間で手を合わせていると、松島の局(栗山千明)が口を開く。なんと、松島は倫子の目の前で家治に側室を設けるよう迫ったのだ。だが、家治は「側室は必要ない」と返す。将軍家の血筋を絶やすことになると食い下がる松島に、家治は何も答えず去る。

旗本の津田内記宇右衛門信成(吉三郎)の娘)は、宝暦11年(1761年)8月5日、大奥へ移り、徳川家治付きの御中臈となり、さらに田沼意次の推挙により、関東郡代・伊奈忠宥の養女として徳川家治の側室になり、見事に長男・竹千代(将軍世子・徳川家基)を産むも、徳川家基は18歳の若さで急死しました。

宝暦 4年(1754年)12月 1日 徳川家治、五十宮倫子と結婚。

宝暦 6年(1756年) 7月 五十宮倫子、長女・千代姫を出産。

宝暦 7年(1757年) 千代姫(華光院)、夭折。享年2。

宝暦10年(1760年) 9月 2日 徳川家治、第10代将軍に就任。

宝暦11年(1761年) 8月 五十宮倫子、次女・万寿姫を出産。

宝暦12年(1762年)側室・お知保が長男・竹千代(家基)を出産。

宝暦12年(1762年)12月19日 側室・お品が次男・貞次郎を出産。

【小ネタ集】

■イサーク・ティチング

イサーク・ティチング(イサーク・チチング、イサーク・ティツィングとも表記される。Isaac Titsingh。1745年1月10日-1812年2月2日)は、父親はオランダの著名な外科医で彼も外科医となった後、ライデン大学で法学博士号を取得した学者。在日オランダ商館長(カピタン)、駐清オランダ大使。アムステルダム出身。

ティチングは、東アジアで長く経験を積み、オランダ東インド会社の最高位職を歴任した。江戸時代中期の1779年から1784年の間3度にわたりオランダ商館長として日本に滞在し、1785年には、ベンガルのチンスラでオランダ東インド会社総督に就任した。清との貿易に関心を寄せたティチングは、1795年、実質的なオランダ大使として乾隆帝の治世60年記念式典に列席した。

経歴 日本滞在期間 1779年 - 1784年

ティチングは日本のオランダ商館長(カピタン)として1779年から1780年、1781年から1783年、そして1784年に派遣された。任期中、日本のオランダ東インド会社商館長の重要性は幕府が推し進める鎖国政策により高まった。16世紀のヨーロッパ人による布教に対し幕府は日本への出入国に死刑を科し、日本人・外国人を問わず出入国ができなくなった。鎖国下の日本での唯一の例外が長崎にある出島のオランダ商館であった。オランダ商館はこの統制下にあって、日本がヨーロッパと唯一交易や科学知識を交換するパイプ役を担った。

一方、ティチングは当時の日本の機密を、11代将軍徳川家斉の岳父であった島津重豪を通して収集していたことが、フランスの博物学者で旅行家のシャルパンティエ・ド・コシニー(Joseph-François Charpentier de Cossigny)らによる「ベンガル航海記」に記載され、その本はオランダ東インド会社が解散した1799年にパリで出版された。そこには、将軍の義父がティチングと始終文通を行い、ティチングの目的に必要なあらゆる知識と情報を好意的に与え、日本に関する彼のコレクションを増加させているとある。

オランダ商館長は一年に一度の江戸参府を命じられ、江戸にいる間は日本の大名と名目上は同じ立場であった。ティチングは2度の江戸参府を行い、10代将軍徳川家治と謁見した。また江戸では蘭学者(中川淳庵、桂川甫周、朽木昌綱ら)とも積極的に交流した。

ティチングは、日本の社会・文化・風俗に深い関心を寄せ、蘭学者らと頻繁に文通を行うとともに、後に日本に関する著作を残した。特にこの頃の田沼時代の政治・社会情勢や、大岡忠光などの人物像を書き記したことは特筆に価する。

■石谷清昌(いしがやきよまさ)

静岡県掛川市西郷地区の土豪にして旧・今川家臣(後に徳川家臣)の西郷氏は、「於愛の方」が第2代将軍・徳川家忠を産み、「西郷局」と名乗ったのに憚って「石谷」と名字を変えたという。

享保16年(1731年)11月23日、将軍徳川吉宗に初御目見する。享保18年(1733年)12月16日御小納戸となり、同年同月18日布衣の着用を許された。また、吉宗の放鷹に扈従した時に鳥を射落として褒美を賜ったという。元文5年(1740年)8月18日御小姓となり、同年12月21日従五位下備後守に叙任された。延享元年(1744年)11月20日に家督を相続した。延享2年(1745年)9月1日より西城に勤仕した。

宝暦元年(1751年)に徳川吉宗が薨去したため、同年7月12日に役目を解かれ寄合に列した。宝暦2年(1752年)5月26日に西城の小十人頭となり、宝暦3年(1753年)3月15日には西城の御目付となり、宝暦6年(1756年)1月11日には佐渡奉行になり、宝暦9年(1759年)10月4日には勘定奉行となり、宝暦12年(1762年)6月6日には長崎奉行を兼務したという。明和4年(1767年)12月26日に長崎より江戸に戻る際、摂津・河内両国の水害を受けた地域を巡検し、畿内の收納の事を沙汰をしたことで、褒美として時服3領を賜った。明和7年(1770年)6月17日には長崎奉行の兼務を解かれ、下野国都賀郡の内に300石の領地を加えられた。安永4年(1775年)9月20日、徳川家治が日光山に詣でる催しに対応するため、その宿場道を監視するために同地に赴き、同年11月4日から田安徳川家の家老を兼務した。安永5年(1776年)4月の日光社参の時、街道の監視を請け賜って先導となった事で、6月27日に時服3領と黄金5枚を褒美として賜った。

勘定奉行を20年勤めた後、安永8年(1779年)4月15日に留守居となり、天明2年(1782年)10月27日には職を辞して寄合に列した。同年11月10日に死没したという。

■ここが史実とドラマが違う①

お知保は、旗本・津田信成の娘で、宝暦11年(1761年)8月5日、大奥へ移り、徳川家治付きの御中臈となり、さらに田沼意次の推挙により、関東郡代・伊奈忠宥の養女として徳川家治の側室になり、見事に長男・竹千代(将軍世子・徳川家基)を産むも、徳川家基は将軍就任前に若くして亡くなりました。

御台所・五十宮倫子は、子を2人産みましたが、2人とも女子で、五十宮倫子も体が弱く、3人目を望めなかったので、側室をとったというのが史実でしょう。

宝暦 4年(1754年)12月 1日 徳川家治、五十宮倫子と結婚。

宝暦 6年(1756年) 7月 五十宮倫子、長女・千代姫を出産。

宝暦 7年(1757年) 千代姫(華光院)、夭折。享年2。

宝暦10年(1760年) 9月 2日 徳川家治、第10代将軍に就任。

宝暦11年(1761年) 8月 5日 お知保、大奥へ移る。

宝暦11年(1761年) 8月 五十宮倫子、次女・万寿姫を出産。

宝暦12年(1762年)側室・お知保が長男・竹千代(家基)を出産。

宝暦12年(1762年)6月6日

宝暦12年(1762年)12月19日 側室・お品が次男・貞次郎を出産。

■ここが史実とドラマが違う②

宝暦10年(1760年) 9月 2日 徳川家治、第10代将軍に就任。

宝暦11年(1761年) 8月 五十宮倫子、次女・万寿姫を出産。

宝暦12年(1762年) 6月 6日 石谷清昌、長崎奉行に就任。

宝暦12年(1762年)側室・お知保が長男・竹千代(家基)を出産。

明和 7年(1770年)6月17日 石谷清昌、長崎奉行を解任。

安永 9年(1780年)3月 1日 徳川家治、ティチングと会見①

天明 2年(1782年)3月 1日 徳川家治、ティチングと会見②

石谷清昌が長崎奉行であった期間は、

1762年6月6日~1770年6月17日

である。

一方、ティチングがオランダ商館長として日本にいたのは、

①1779年8月15日~1780年11月6日

②1781年8月12日~1783年11月6日

③1784年8月18日~1784年11月26日

であり、石谷清昌が長崎奉行であった期間とは重なっていない。

ティチングと親交があったのは、

・蘭癖大名(福知山藩主・朽木昌綱、薩摩藩主・島津重豪、平戸藩主・松浦静山)

・長崎奉行(久世広民)

・長崎町年寄(後藤惣左衛門)

・典薬大允(荻野元凱)

・蘭学者(桂川甫周、中川淳庵)

らで、徳川家治と会ったのは、

・安永9年(1780年)3月1日

・天明2年(1782年)3月1日

の2回である。

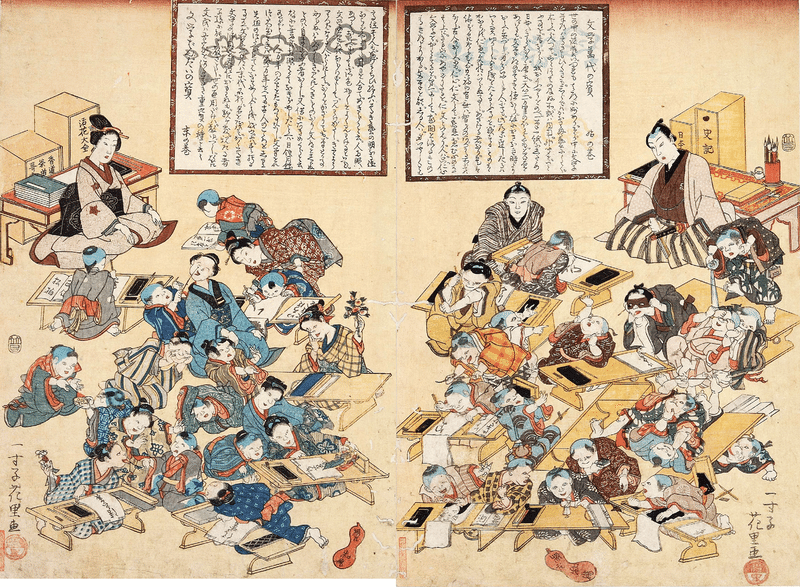

■これは史実? ①寺子屋

徳川家治は、「まだまだ学び足りない」として、ティチングに会うことにし、「庶民にも学問を」と寺子屋の絵を描いていましたが、寺子屋の普及は、次の将軍・徳川家斉の時代(田沼意次の後の松平定信「寛政の改革」の学問奨励策)の話かと。

■これは史実? ②風来山人『田沼将軍』

田沼様には 及びもないが せめてなりたや 天下様

「田沼意次レベルは無理だが、なんとか将軍レベルにはなりたいものだ」という歌が流行したという。いうことは、田沼意次の方が、徳川将軍よりも金持ちということである。重農主義の幕府が貧乏ということは、凶作ということもあるけど、大奥が金食い虫なのでしょうね。

『田沼将軍』という本が出版されたことは史実?

『風来山人傑作集』には載っていなかった。

なお、著者の風来山人(ふうらいさんじん)とは、平賀源内(味方良介さん)のペンネームである。今回、浮世絵だけが登場した喜多川歌麿とあわせて、登場が楽しみな人物である。

そういえば、前回の解説記事で書き忘れたことがある。

前回、五十宮倫子が、大奥の女中全員に、女性が好きそうな柄の懐紙入れを配ったという話があったが、田沼意次は、大奥の女中全員に、女性が好きそうな柄の袋にお金を入れて配っている。

【感想&解説動画集】

記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。