吟行「津島神社 -西の八坂、東の津島-」

尾張津島(愛知県津島市)といえば、

・つし丸:津島神社

・ふじか:「藤浪の里」と呼ばれるフジの名所

・マッキー:「尾張津島天王祭」の「巻藁(まきわら)船」

ですね。

★津島市公式キャラクター

スサノオを祀る神社としては、京都祇園の八坂神社(八坂(弥栄)神社、八雲神社など全国2300社の総本社)と尾張津島の津島神社(津島神社、天王社など全国約3000社の総本社)が有名で、「西の八坂、東の津島」と並び称されています。

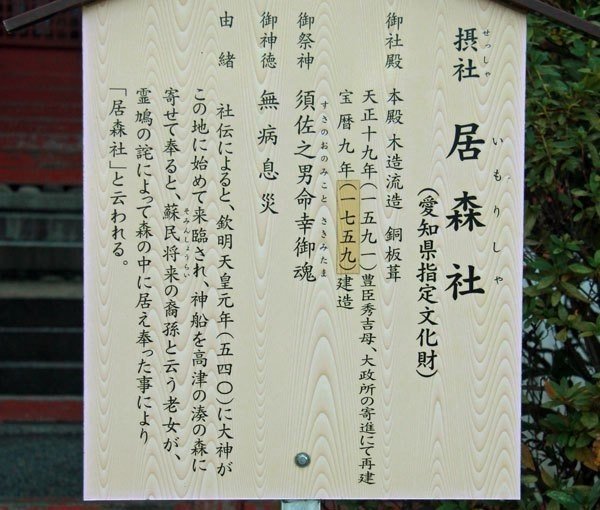

スサノオは、新羅の曾尸茂梨(ソシモリ)出身で、朝鮮半島から日本に渡ると、荒御魂は出雲国(奥出雲)に鎮まって「出雲国須佐の王」となり、和御魂は孝霊天皇45年(紀元前245年)に対馬国(旧・津島国)に鎮まった後、欽明天皇元年(540年)6月1日に尾張国高津湊の元宮(居森社)に移り、天平元年(757年)に現在地「藤浪の里」(愛知県津島市神明町)に遷座しました。

津島神社は、嵯峨天皇(在位809年~823年)より「正一位」の神階と「日本総社」の称号が贈られ、正暦年間(990年~994年)には、一条天皇(在位986年~1011年)より「天王社」の号を贈られた古社だそうです。明治の神仏分離令前は「津嶋牛頭天王社」と言いました。

★参考:「全国天王総本社 津島神社」公式ホームページ

★参考:八坂神社

斉明天皇2年(656年)、高句麗から来日した調進副使・伊利之使主(いりしおみ)が牛頭天王(名は新羅の牛頭山に由来?)を祀ったのが創始という。

津島神社は今では巨大な神社ですが、『延喜式』には掲載されていない「式外社(しきげしゃ)」です。

『延喜式』の編纂期(905年~927年)の平安中期には、既に嵯峨天皇から「正一位」の神階と「日本総社」の称号が贈られていており、『延喜式』に掲載されていない理由は不明です。

平安中期の『延喜式』には、

海部郡 八座 並小

漆部神社

諸鍬神社

國玉神社

藤嶋神社

宇太志神社

由乃伎神社

伊久波神社

憶感神社

とあり、「國玉神社」が津島神社ではないかと考えられます。(もしそうだとしても、大社ではなく、小社です。)ところが、平安末期の『尾張国内神名帳』(異本有り)には、「津嶋牛頭天王」は「大國玉明神」とは区別されています。

海部郡坐二十所内

牛頭天王一所、明神四所、天神十五所

正一位上 津嶋牛頭天王

正一位上 大國玉明神(式内・國玉神社)

正一位上 憶感明神(式内・憶感神社)

正一位上 甘樂明神

正四位上 赤星明神

正四位上 諸桑天神(式内・諸鍬神社)

正四位上 塗部天神(式内・漆部神社)

正四位上 宇多須天神(式内・宇太志神社)

正四位上 藤嶋天神(式内・藤嶋神社)

正四位上 生桑天神(式内・伊久波神社)

正四位上 由乃伎天神(式内・由乃伎神社)

正四位上 新屋天神

正四位上 馬嶋天神

正四位上 中杜天神

正四位上 宗形天神

正四位上 大井天神

正四位上 小杜天神

正四位上 鳥取天神

従四位上 河氣天神

従四位上 相江天神

と、津嶋牛頭天王社は別格扱いのようです。平安末期に、突然、津島神社という巨大神社が現れた印象が強いです。平安末期に津島湊に居森社と国玉神社を遷して湊神「津島神社」として祀ると、交易による収益金で、一気に巨大神社になったということでしょうか?

謎ではありますが、平安中期には地域に8社しかなかった官社が、平安後期には20社に増えていることは、この地域の発展を物語っていますね。

★『尾張国内神名帳』(国府宮威徳院本)

「居森の三つ石」について、案内板には「何の伝承もない」正体不明の石だとありますが、ここが居森社の禊場(川原祓所)なのでしょう。

古社の場合、多くは宮川と呼ばれる川の横に建てられています。これは、参拝前に宮川で禊をするためです。(社殿の建築資材を川を使って山奥の杣山から運ぶためでもあります。)河原の禊場(川原祓所)には三つ石が置かれていることがあります。三つ石の上に脱いだ着物を置いて、川に入って禊をしたのが、後には三つ石の上でしゃがんで両手を洗い、口を漱ぐように簡略化されたのだと思われますが、三つ石は、パワースポットになっていることが多いので、もしかしたら三つ石は、祓戸大神(『延喜式』の「大祓の祝詞」に登場する瀬織津比売(河神)、速開都比売(河口神)、気吹戸主(送り神)、速佐須良比売(根の国(底の国)の神)の祓戸四神の総称)を祀る祓戸社に相当する磐座(いわくら)なのかもしれません。また、津島神社が大神神社(ご祭神「三輪明神」は、主祭神・大物主大神(大己貴神の和御魂)、配祀神・大己貴神&少彦名神の3柱の総称で、神紋は「三本杉」)だという説もあり、そうであれば、その名残かもしれませんね。

ちなみに、伊勢神宮の川原祓所は、内宮と外宮の境内にそれぞれ1つずつあります。内宮の川原祓所は、御手洗場の先の滝祭神の南側にあり、外宮の川原祓所は、多賀宮遙拝所と別宮の土宮の間にあり、パワースポット「三ツ石」として有名です。

あと、宇佐神宮の神体山の御許山にもありますね。

禊には塩が必要です。昔は海岸で「浜垢離」と呼ばれる海中禊をしてから参拝しましたが、それが「海に繋がっている宮川での禊」に簡略化され、現在は、手水舎で両手を洗い、口を漱ぎ、海に見立てた玉砂利(神社によっては(昔は、境内は、下足を脱いで裸足で歩いたので)浜砂)の上を歩けばOKとなっています。

近くの勝幡城(愛知県稲沢市平和町城之内)を居城とする織田氏は、津島湊からの収益金を経済基盤として出頭し、津島神社を崇敬し、社殿の造営などに尽力しました。

織田氏の家紋の「木瓜紋」は、津島神社の神紋でもあります。

神風が津島の社(やしろ)吹き抜けぬ

私には霊感がなく、「三つ石」のようなパワースポットへ行っても何も感じません。超常現象といえば、無風の穏やかな日の参拝中に「一陣の突風」が吹き、「今の強風は何?」と思うことは、時々あります。神様が何かを伝えたのかも知れません。私の隣に立っていた人に。

津島でも 神風たちぬ 啓示なし

津島にて 神風たちて 髪乱る

【原文】Le vent se lève, il faut tenter de vivre.(ヴァレリー)

【英訳】The wind is rising, you should try to live.

【堀辰雄訳】風立ちぬ、いざ生きめやも。

明日からも頑張って生きよう!

新型コロナウィルスなんかにゃ負けないぞ!

記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。